MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

B.B.キング、フレディ・キングと並んで、ブルース界の「3大キング」のひとりに数えられるアルバート・キング。しかし、キングという名称は姓のみにとどまらない。まさに彼はモダン・ブルース界の「王」であった。ロック界に大きな影響を与えたブルース・ギタリストであり、R&Bの名門スタック・レコードを代表するミュージシャンのひとりでもあったアルバート・キングがモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演したのは1973年、あの伝説的イベントの翌年であった。

ワッツ暴動とスタックス・レコード

アメリカで奴隷制度が廃止されたのは1865年だから、1965年は黒人奴隷解放からちょうど100年後ということになる。この年の8月、ロサンゼルスの黒人居住エリアであるワッツ地区で大規模な暴動が発生した。死者34人、負傷者1032人、逮捕者4000人以上に及んだこの事件は、「アメリカの都会で起きた最も破壊的な暴動の一つ」(『アメリカ黒人史』ジェームズ・M・バーダマン)と言われる。

暴動発生の翌年から、犠牲者の追悼とワッツ地区住民への寄付を目的とした「ワッツ・サマー・フェスティバル」と題されたイベントが催されるようになった。スタックス・レコードがこのフェスティバルに全面的に参加したのは1972年のことである。プロモーション目的の一種の便乗であったらしい。

当初は「黒人のウッドストック」と銘打ち、「ワッツトック(Wattstock)」の名で進められていた72年のコンサート企画は、準備の過程で徐々に規模が大きくなり、当時のスタックス所属ミュージシャンを総出演させる一大イベントとなった。会場に選ばれたのは、通常はアメリカン・フットボールに使用されているロサンゼルス・コロシアム、イベント名は最終的に「ワッツタックス(Wattstax)」となった。

レーベルの知名度を上げることがスタックスの目的だったとはいえ、暴動の犠牲になった黒人たちを悼む意志がスタックスにはむろんあったし、それを行う権利もこの会社にはあった。1950年代後半以降、良質なリズム&ブルースのレコードをつぎつぎに制作して、黒人音楽の価値を高めてきたのはほかならぬスタックスだったからだ。スタックスというレコード会社がなければ、オーティス・レディング、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケット、エディ・フロイド、ステイプル・シンガーズといった黒人ミュージシャンが音楽の歴史に名を残すことはあるいはなかったかもしれない。

ロック界に多大な影響を与えたブルースマン

テネシー州メンフィスに1957年に設立された小さなレコード会社であったスタックス・レコードが米南部のR&Bを代表するレーベルに成長したのは、ニューヨークに本拠をもつアトランティック・レコードとの提携が始まった61年以降である。スタックスのスタジオで録音されたレコードをアトランティックが引き受け、販売やプロモーションを行うというのが両社の関係だった。利益の多くをアトランティックが得ていたその不平等な関係は、しかしR&Bという音楽を世に広め根づかせたという点で、最高のコラボレーションであったと今なら言える。

そのスタックスを代表するブルース・ミュージシャンが、アルバート・キングであった。彼がスタックスに所属したのは1966年だったが、契約は難航したらしい。スタックスにそれ以前にいたブルース・ミュージシャンは、プリンス・コンリーという今ではほとんど名を聞くことないギタリスト兼シンガーだけで、スタックスの創設者でありレーベル・オーナーであったジム・スチュワートは、「スタックスはR&Bの会社であって、ブルースのレーベルではない」という姿勢を頑なに崩さなかったという。

しかし、スチュワートの姉で副社長でもあったエステル・アクストンの強力なプッシュによって、アルバート・キングはスタックスに所属することが決定した。アルバートの獲得は、結果としてスタックスの音楽の裾野を広げ、ロック・ファンにスタックスの名を広く知らしめることとなった。1967年に発売されたアルバート・キングのスタックスでのデビュー作『ボーン・アンダー・ザ・バッド・サイン』は、R&Bチャートにもポップ・チャートにも入らなかったものの、ロック・シーンに多大な影響を与えた。

ブッカーT&ザMGズとメンフィス・ホーンズをバックに従えて、スタックスから出たこのアルバムはまさに画期的事件であり、これまでのブルースやロック界の中で一番ヒップなものだった。 (『十字路の彼方へ』ジャス・オブレヒト編)

『ボーン・アンダー・ザ・バッド・サイン』の収録曲をカバーないしは引用しているミュージシャンの名前を挙げると、以下のようになる。

クリーム並びにエリック・クラプトン、ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、スペンサー・デイヴィス・グループ、ジョン・メイオール、フリー、ミック・テイラー、ポール・バターフィールド、オールマン・ブラザーズ・バンド、サンタナ──。

ジミ・ヘンドリックスはアルバート・キングからブルースの弾き方を教わったというし、クラプトンには、ギター・スタイルだけでなく、ボーカルにもアルバートからの強い影響が見られる。これはたいへんに有名な話だが、「いとしのレイラ」のあのリフは、『ボーン・アンダー・ザ・バッド・サイン』に収録された「アズ・ジ・イヤーズ・ゴー・パッシング・バイ」の冒頭のメロディを倍速でなぞったものだ。そのリフを桑田佳祐がさらに引用して、「勝手にシンドバッド」のサビとした。剽窃の連鎖が大衆音楽の歴史をつくってきたことがよくわかるエピソードである。

ワッツタックスの翌年に出演したモントルー

話をワッツタックスに戻したい。このイベントのステージに立ったミュージシャンは30組余りに及んだが、その中でブルースというジャンルを代表していたのがアルバート・キングだった。コンサートの模様は、大ヒットしたドキュメンタリー映画『ワッツタックス/スタックス・コンサート』で観ることができて、わずかだがアルバート・キングの演奏シーンも収められている。演奏の場面が短いのは、ロサンゼルスの黒人住民たち(実際は俳優が演じていたと言われる)によるブルースに対するコメントが次々にカットインされるからで、黒人社会とブルースという音楽は切り離すことができないという思想がこの映画でははっきりと表現されている。

『ワッツタックス/スタックス・コンサート』のDVDには、アルバートが代表曲「アイ・プレイ・ザ・ブルース・フォー・ユー」を演奏するシーンのノーカット版(とはいえ、3分程度)の映像が収められていて、2メートル近い巨躯を揺らしながら愛器ギブソン・フライングVを弾き、コロシアムのスタンド席を埋め尽くした11万2000人のオーディエンスに語りかけるように歌うアルバートの堂々たる姿をじっくり見ることができる。愛用するフライングVを彼が「ルーシー」と呼んでいたのは、B・B・キングが自身のギターに「ルシール」という愛称をつけていたのを真似たとも、コメディ・ドラマ「アイ・ラヴ・ルーシー」などに出演していた女優ルシル・ボールにちなんだとも言われている。

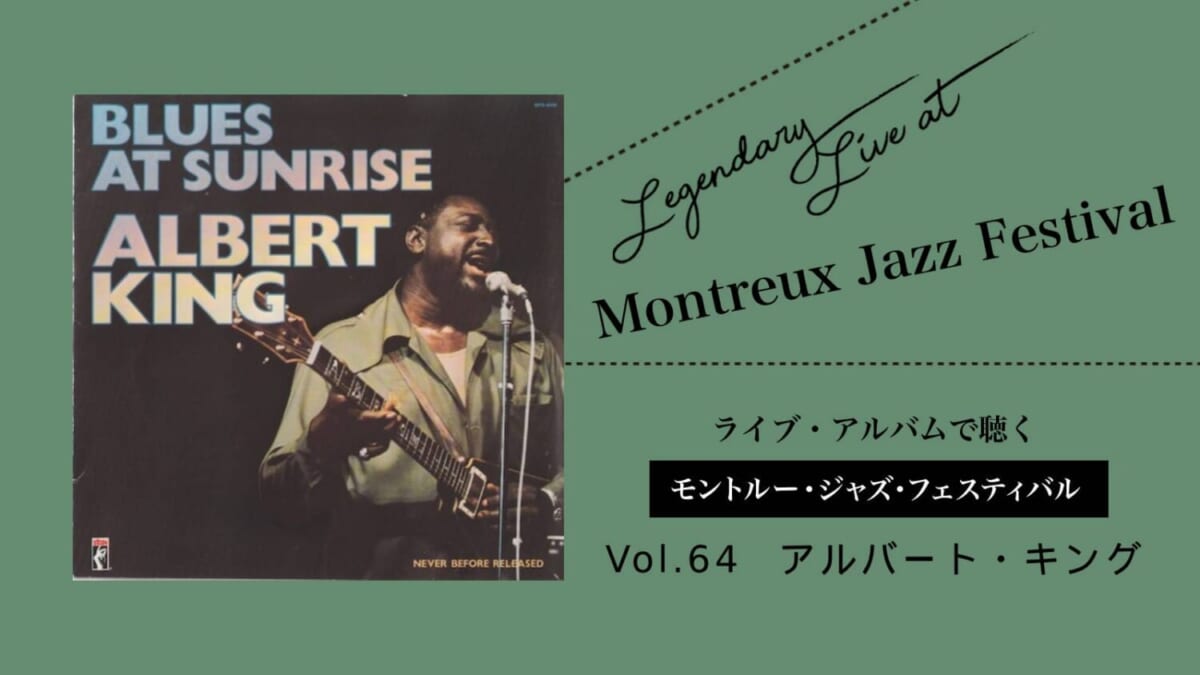

成功裏に終わったワッツスタックスの翌1973年、アルバート・キングはレーベル・メイトのリトル・ミルトンやチコ・ハミルトンとともにモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演した。ホーン・セクションやオルガンを含めた7人編成のバンドで臨んだステージの記録は、『ブルース・アット・サンライズ』『ブルース・アット・サンセット』『モントルー・フェスティヴァル』の3枚のアルバムに一部重複しながら分散して収録されている。

3枚の中で「アルバート・キングのモントルーのライブ盤」として成立しているのは『ブルース・アット・サンライズ』のみで、『ブルース・アット・サンセット』は、LPで言えばA面にワッツタックスで演奏した5曲が、B面にモントルーからの5曲が収録されている。『モントルー・フェスティヴァル』は、A面がチコ・ハミルトンとリトル・ミルトン、B面がアルバート・キングという構成になっている。

記録によれば、当日アルバート・キングは18曲を演奏したようだが、前半の9曲はどこにも収録されていない。録音機材にトラブルがあったか、あるいは録音すること自体を忘れていたのか。いずれにしても、残っている音源は後半の9曲だけのようだ。1973年という年はスタックスが倒産する2年前に当たっていて、すでにこの時点でライブ盤の制作体制はかなりいい加減になっていたのかもしれない。

スタックス倒産後の1977年、アルバート・キングは再びモントルーのステージに立っていて、そこで演奏されたほぼ全曲を収録したアルバム『ライヴ』は、トマトというレーベルからリリースされている。

ギターの音を「肉声」とした男

アルバート・キングのベストの3枚を選ぶとすれば、先に挙げた『ボーン・アンダー・ザ・バッド・サイン』(1967年)、フィルモア・ウエストでのライブを収めた『ライヴ・ワイアー/ブルース・パワー』(1968年)、スタックスからの最後のオリジナル・アルバムとなった『アイ・ワナ・ゲット・ファンキー』(1974年)ということになろうかと思う。もっとも、スタジオ、ライブの別なく「どれを聴いてもアルバート・キング」というのがアルバート・キングの特徴であって、この3枚と、例えばモントルーのライブ盤である『ブルース・アット・サンライズ』を並べてどれがいいかを比べてみたときに、結論としては「どれもいい」としかならない。

それをもって「偉大なるワンパターン」と呼ぶ人もいるが、私はむしろ、彼の音楽を経済学でいうグレート・モデレーションという言葉で表現してみたく思う。「大いなる安定」という意味である。ギタリストのマイク・ブルームフィールドはこう語っている。

「生き生きとしていなかったり、エキサイティングでなかったり、ショッキングでなかった彼を見たことは一度もなかった。どんなブルース・プレーヤーだって時にはハッタリをかますことがあるのに、アルバートがそれをやるのは一度も見たことがない。彼はいつも一〇〇%の力を出し切っていたんだよ」(同上)

独創性という点を見るならば、モダン・ブルース・プレーヤーの中で彼ほど独創的だった人はそういない。左利きだった彼は、「右利きの連中と同じように転調したりコードを弾いたりすることが俺にはできなかった」と言っている。「コードは多少弾けるが、そんなにたくさんは弾けない。だからギターを歌わせるサウンドを出すことに俺は専念してきた」のだ、と。

左利きだからコードが弾けないというのは理屈が通らない。たんに彼が右利き用のギターを、弦を張り変えずにそのまま弾いていただけであり、それに合わせたコード・フォームを覚えようとしなかっただけである。

しかし結果的にはそれが功を奏した。「自分自身のスタイルを確立するしかないということはわかっていた」アルバートは、リード・プレイに徹し、一聴して彼のプレイとわかる演奏を追求した。彼のギターのチューニングは極めて特殊で、1弦から4弦までを1音半、5弦、6弦を2音半下げていたと言われる。結果、弦の張力は大いに緩み、チョーキングは容易になった。弦は上から細い順に並んでいるから、それを力を込めて引き下げれば2音半に及ぶチョーキングも可能だった。

音の振幅をぎりぎりまで広げ、かつ音を精妙にコントロールすることをもって、いわばもうひとつの肉声を得ること。それが彼のギター・プレイの神髄であったと言ってもいいかもしれない。マイク・ブルームフィールドは言う。

「彼のリード・プレイのアプローチは、俺がこれまでに聴いたことのあるどのギタリストよりもボーカルっぽかった。彼はまさにシンガーのように弾くんだよ」(同上)

ジョン・コルトレーンに匹敵する影響力

第二次世界大戦前に南部で生れたアメリカの黒人にあって珍しいことではないが、アルバート・キングは文盲であったから、レコーディングの際は歌詞を耳打ちして教えてもらう必要があった。それでも、歌に自分のフィーリングを込めることにおいて字が読める歌い手に劣っていたわけではまったくなく、むしろ言葉を純粋に音と捉えることで、一語一語を豊かに響かせることができた。楽譜もむろん読めなかっただろうし、音楽を楽譜で表現できるという発想自体がなかっただろう。ステージに上がる際は、あらかじめセット・リストを決めることはなく、その時の気分で演奏する曲を決めていたと伝わる。

要するに、アルバート・キングは徹底的に自由なミュージシャンであったということで、その自由さこそがブルースの本質であると言えば、ブルースという音楽の魅力の半ば以上を説明したことになる。ブルース評論家のロバート・パーマーは、アルバート・キングがブルース界に与えた影響は、ジョン・コルトレーンがジャズ界に与えたそれに匹敵すると言っている。そんな影響力をもったのが、字を読まず、コードにもセット・リストにも無頓着であった男であったことに驚くべきだろう。

優れた音楽は「ヴォイス」のみで、すなわち「肉声」と楽器の「音」のみで成立する。ただし、そのヴォイスが唯一無二のものであれば──。アルバート・キングのブルースは、そんなことを私たちに教えてくれる。

※アルバート・キングの発言はすべて『十字路の彼方へ』(リットーミュージック)から引用しています。

〈参考文献〉『アメリカ黒人史──奴隷制からBLMまで』ジェームズ・M・バーダマン著/森本豊富訳(ちくま新書)、『スタックス・レコード物語』ロブ・ボウマン著/新井崇嗣訳(シンコーミュージック・エンタテイメント)、『十字路の彼方へ』ジャス・オブレヒト編/川原真理子、藤井美保訳(リットーミュージック)、「ブルース&ソウル・レコーズ」Vol.32(ブルース・インターアクションズ)、「ギター・マガジン」2019年8月号(リットーミュージック)

文/二階堂 尚

『Blues at Sunrise』

アルバート・キング

■1.Don’t Burn Down the Bridge (‘Cause You Might Wanna Come Back Across) 2. I Believe to My Soul 3.For the Love of a Woman 4.Blues at Sunrise 5.I’ll Play the Blues for You 6.Little Brother (Make a Way) 7.Roadhouse Blues

■アルバート・キング (vo,g)、ドン・キンゼイ(g)、ビル・レニー(b)、サム・キング(ds)、ジェームズ・ワシントン(org)、ノーヴィル・ホッジス(tp)、ウィルバー・トンプソン(tp)、リック・ワトソン(ts)

■第6回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1973年7月1日