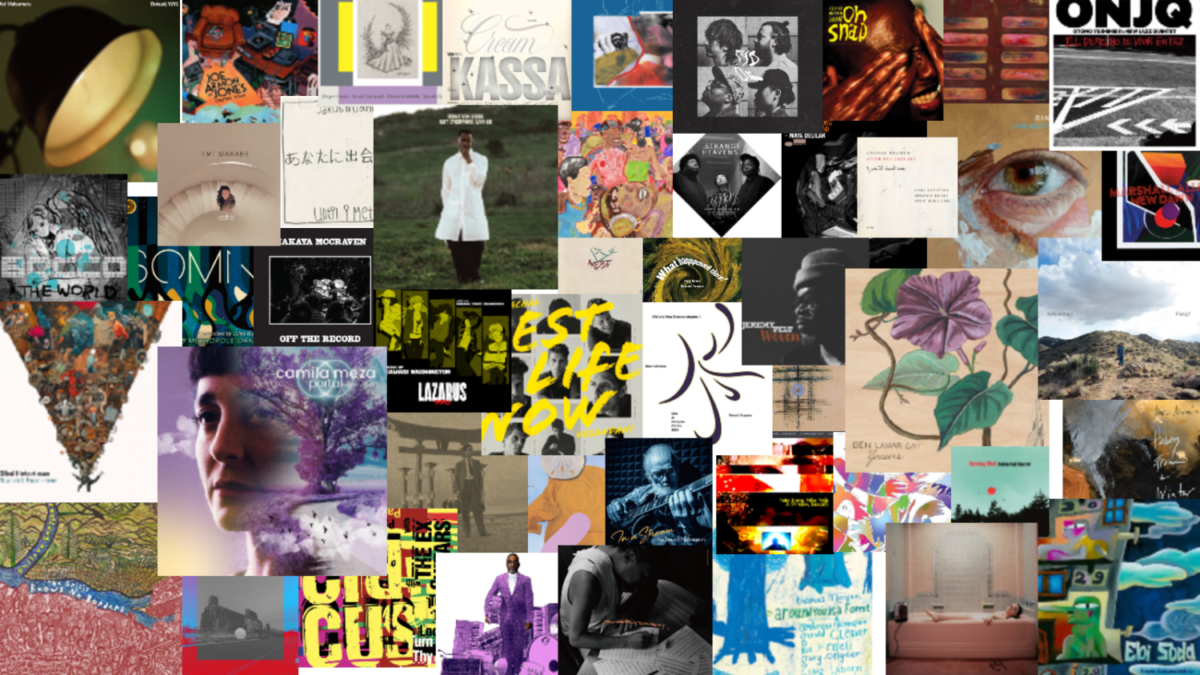

2025年にリリースされた ジャズ 作品の中から、聴き逃せない50作をセレクト

選盤・文/土佐有明

Ambrose Akinmusire /Honey From A Winter Stone

Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland /After The Last Sky

Ben LaMar Gay /Yowzers

BOCCO /The World

Braxton Cook /Not Everyone Can Go

Camila Meza /Portal

Cecile McLorin Salvant /Oh Snap

グラミー賞を三度受賞しているヴォーカリストが、名門ノンサッチからリリースしたアルバム。これまでとは制作方法を変え、自らDAWによってひとり宅録で作品を創り上げたそうだが、こぢんまりした印象はまるでなし。いつも通りコケティッシュでチャーミングな歌声を中心に心が浮き立つようなサウンドを築き上げている。あっぱれだ。ジャズからクラシック、ソウルまでを含み、松尾芭蕉の俳句に触発されたという曲もあったりするのが面白い。

Dan Weiss /Unclassified Affections

Donny McCaslin /Lullaby for the Lost

Ebi Soda /Frank Dean And Andrew

Emi Makabe /Echo

Emma-Jean Thackray /Weirdo

藤井郷子カルテット /Burning Wick

Gilad Hekselman /Downhill From Hill

GUSTAVO CORTIÑAS /The Crisis Knows No Borders

謝明諺 /Punctum Visus –視覚 –

井上銘 /Tokyo Quartet

Jakob Bro & Midori Takada /あなたに出会うまで

James Brandon Lewis /Apple Cores

Jamie Leeming /Sequent

Jeremy Pelt /Woven

Joe Armon-Jones /Starting Today

Joshua Redman /Words Fall Short

Kamasi Washington /Lazarus (Adult Swim Original Series Soundtrack)

Kassa Overall /CREAM

Kokoroko /Tuff Times Never Last

黒田卓也 /EVERYDAY

桑原あい /Flying?

Linda May Oh /Strange Heavens

Makaya McCraven /Off The Record

Mark De Clive-Lowe /Past Present (Tone Poems Across Time)

Marshall Allen /New Down

Mary Halvorson /About Ghosts

松丸契 /Dokusō, YūYū

Maya Delilah /The Long Way Round

中牟礼貞則 /In a Stream

Nate Smith /Live-Action

Nels Cline /Consentrik Quartet

Old and New Dreams chapter.1 /序

大友良英ニュー・ジャズ・クインテット /El Derecho de Vivir en Paz

Paal Nilssen –Love Circus with The Ex Guitars /Turn Thy Loose

Peter Evans, Mike Pride /A Window, Basically

Sachal Vasandani /Best Life Now

SML /How You Been

Snarky Puppy & Metropole Orkestra /Omni

Sun –Mi Hong /Four Page Meaning Of A Nest

田村夏樹 &灰野敬二 /What happened there?

Thomas Morgan /Around You Is A Forest

Tom Skinner /Kaleidoscopic Visions

44th Move /Anthem