MENU

現在のハリウッドスターやポップスターがそうであるように、かつてジャズマンはファッションリーダーだった。彼らのスタイルは、その音楽と同様、現代でもさかんに引用されている。本連載では、そんなジャズマンたちが残した名盤とともに記憶された、彼らのファッションについて、さまざまなテーマで考察していきたい。

本格的な寒波が到来し、暖かい上着が手放せない今日この頃。防寒という点で、ダウンジャケットは優れたアウターだが、無個性な黒いダウンジャケットで街が埋め尽くされるのを見ると辟易してしまう。ここはひとつ、キザにトレンチコートを選んでみてはどうだろう。

トレンチコートで思い出すのは、映画『カサブランカ』(1942/米)のハンフリー・ボガート。また、『サムライ』(1967/仏)のアラン・ドロンや、『いぬ』(1963/仏)のジャン=ポール・ベルモンドの姿も想起される。役どころはさまざまだが、刑事や探偵などの“タフで硬派な男”のイメージだ。

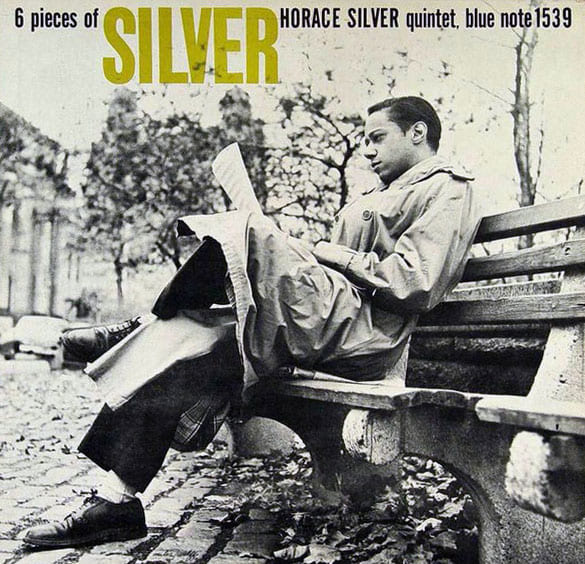

一方、「トレンチコートを着たジャズマン」で、筆者がまず思い出すのはホレス・シルバーの『6 Pieces of Silver』(1957年)だ。

着丈の長いトレンチコートを身にまとい、ベンチに腰かけ、手にした楽譜を見つめるホレス・シルバー(当時28歳)。場所は公園だろうか? きっちりと手入れされたクルーカットのせいか、とても精悍に見える。モノクロ写真なのでコートの色は判別できないが、アルバムジャケットの左上に配置された「SILVER」の文字色と同じ、カーキ(サンドベージュ)であろう。この文字は、画面のなかで唯一、彩色された箇所でもあり、まるで「彼はこの色のコートを着ていますよ」と語っているようで面白い。

改めて彼のコートを観察すると、サイジングがゆったりしていることがわかる。さらに、裾がかなりヨレていること、チェックの裏地が配してあることも確認できる。全体にシワが入り、かなり味が出ているので、安価なトレンチをタフに着たおしていたのかもしれない。トレンチコートは当時すでに軍用品として数多く流通していたので、民間に放出された“軍モノ”か? とも思ったが、通常、軍モノの裏地にチェックを使うことはない。チェックを構成する格子のデザインから察するに、バーバリーのトレンチか、それを模していたブランドのものではないだろうか。

そもそもトレンチコートの「トレンチ(Trench)」とは「塹壕(戦場に掘られる穴や溝)」のこと。過酷な塹壕戦に求められる“防寒性や防水性を備えた軍服”として、第一次大戦時に英国陸軍の将兵に支給されたのが「トレンチ(塹壕)コート」である。もちろん現在のトレンチコートも、戦闘服としての特徴を多く残している。

例えば、雨風をしのぐために開発された「防水加工の生地」。この生地をもとに 、背面に溜まりやすい水滴を逃がすための「ストームシールド(バックヨーク)」や、動きやすさと防風性を併せ持つ「インバーテッドプリーツ(ひだ山が内側を向いている)」が施される。また、立ち襟にして喉元まで覆う機構「スロートラッチ(チンストラップとも呼ぶ)」も風雨対策だ。

さらに、水筒や双眼鏡を引っかけるための「エポーレット(肩章)」や、銃床を支える際に摩耗を防ぐ「ガンパッチ」。また、現在の製品では省略されていることも多いが、ウエストベルトには手榴弾などをぶら下げるための「Dリング」が装着され、フロントポケットは本来、ホルスターに入れた拳銃を素早く取り出せるよう、袋地とは別に内部へ貫通する構造になっている。袖付けは、動きやすいラグランスリーブ(注1)が採用され、ダブルの前合わせをウエストベルトで閉める設計も、トレンチコートの基本形だ。

注1:腕を動かしやすいように考案された、斜めの袖付けのこと。その出自はクリミア戦争時の英国軍将校ラグラン卿とされる。トレンチやステンカラーコートはもちろん、ベースボールTシャツなどでも多用されている。

上記の通り、すべてのディテールには意味があり、必要から生み出されたデザインなのである。こうした出自を知れば知るほど「ディテールをそのまま残している方が魅力的」と感じてしまうのは“男の性”というものか。

ジャケット写真のホレス・シルバーは座っているので、判然としないディテールもあるが、彼が着用しているトレンチも昔ながらの作りだったのであろう。たっぷりとしたシルエットと、袖通しが楽なラグランスリーブであることが見て取れる。過酷な戦地の環境に順応し、都会の冬景色にもカモフラージュするトレンチコートは、いかにも“無精なジャズマンの冬の装い”にふさわしい。このアルバムに収録された佳曲「Camouflage(カモフラージュ)」を聴くたびに、そんなことを思うのである。

トレンチコートが印象的な作品をもうひとつ。オーネット・コールマン・トリオによるライブ盤『At the Golden Circle Stockholm volume1/2』(1965年)である。こちらもホレス・シルバーと同じくブルーノート作品だが、録音された場所はスウェーデンのストックホルム。「volume 1」と「volume 2」の2枚に分けてリリースされたが、使用写真は同じ。ただし文字の色には差異がある。

いかにも北欧の冬景色といった風情の、雪に覆われた木立の中で撮影されており、「堅忍に立ち尽くす木々」と「飄々と立ち並ぶ男たち」の類比を見せているのだろう。モノクロの特性を活かした、いい写真だ。シリアスな表情が多いオーネットだが、ここではハットを被り、珍しくユーモラスな表情。トレンチコートのトップボタンだけを留めて、ウエストベルトで前合わせを締めている。こんな着方もラフでかっこいい。彼のトレンチもまた、ラグランスリーブでエポーレットが付いた、昔ながらのディテールだ。

どちらが元祖?トレンチ神学論争

トレンチコートが「イギリスの軍用品」であったことは先述の通りだが、好事家の間で“ある論争”が続いていることをご存知だろうか? その内容は「バーバリー(1856年創業)と、アクアスキュータム(1851年創業)のどちらが“トレンチの元祖”なのか」というもの。

まず、バーバリーを元祖とする説の根拠はこうだ。コットンを高密度に織り上げ耐久性と防水性を高めた布「ギャバジン」を1879年に開発し、特許を取得していること。加えて、ボーア戦争(1880年~)時に同社が製品化した「タイロッケンコート」を基に、修正を加えたものが、のちの「トレンチコート」であるとする主張。

●バーバリーのトレンチコート(プロモ映像)

一方、アクアスキュータムを元祖とする説はこんな内容。まず、ウールの糸に加工を施して織り上げた防水生地を、他社に先駆けて開発したこと。また、1854年に参戦したクリミア戦争において、トレンチの原型となるコートを英国軍に納入したこと。

●アクアスキュータムのトレンチコート(プロモ映像)

どちらの主張も説得力はあるが、それを証明する当時の現物が存在していない。あったとしても、軍支給品にはブランド名を示すラベルを付けないので立証できない。そのことが、論争を複雑化させている。なお、両社とも戦時下の資料がほとんど残っていないようなので、この結論は永遠に出ないだろう。ただ確かなのは、両社ともほぼ同時期に現在のトレンチコートを完成させ、英国軍へ正式採用され「英国王室御用達」となっていることだ。

そんな両社のトレンチに大きな違いがあるとすれば、裏地のチェック模様だ。アクアスキュータムが「ガンクラブチェック」で、バーバリーはおなじみの「バーバリー・チェック」である。どちらもいわゆるハウスチェックと呼ばれる独自の色柄の組み合わせであるが、知名度という点では圧倒的にバーバリー・チェックに軍配が上がる。じつはこの裏地こそ、両社の“その後”を決定的に分かつことになる。

“トレンチ不遇時代”を経た勝者

イギリス軍の高級士官に優先的に支給された軍服であり、戦後はハンフリー・ボガート(アクアスキュータム派を公言)など、ハードボイルドな映画スターに愛されたトレンチコートだが、70年代以降は不遇の時代を迎える。バーバリーとアクアスキュータムは高級紳士服の代表的ブランドであり、そのトレンチを着こなすことは上流階級のステイタスでもあった。が、やがて粗悪なコピー品が出回るようになり、中産階級の若者やフーリガンまでもがトレンチを着るようになったのである。

映画やテレビで(刑事や探偵よりも)ギャングやチンピラがトレンチコートを着るようになったのもこの頃からだ。また、ウディ・アレン主演のコメディ映画『ボギー!俺も男だ』(1972年)で、ハンフリー・ボガートが“笑いのネタ”にされたのも象徴的。『ピンクパンサー』シリーズでおなじみのクルーゾー警部や、『ルパン三世』の銭形警部もトレンチがトレードマークだが、どこか間抜けでコミカルなキャラ設定なのである。こうして、カーキのトレンチから“シリアスなカッコよさ”は消え去り、両ブランドは苦戦を余儀なくされるのだった。

この苦境を受けて、バーバリーは90年代の終わり頃からブランドイメージの刷新を図る。ライセンス製品(注2)の停止と、さまざまなサブブランドを廃止し「バーバリー=トレンチ=英国」というイメージを徹底したのだ。才気あふれるデザイナー、クリストファー・ベイリーの手腕もあって、バーバリーは見事に高級ファッションブランドとして返り咲く。

注2:ブランド名や商標権を他企業に貸与し(他社によって)生産された製品。日本の三陽商会は約40年におよんでバーバリーとライセンス契約をしていたが2015年に解消。

一方のアクアスキュータムはライセンス製品をやめず、デパートの紳士服売り場でしか売っていない“おじさんのコート”というイメージが定着。2000年以降に何度かリブランディング策を打ち出すも、時すでに遅し。2012年に経営破綻してしまう。なんとか現在もブランドは存続しているが、トレンチの元祖としての存在感は薄らいでしまった。

こうした両社の違いを決定づけたのはイメージ戦略であり、そのアイコンとなったのがバーバリー・チェックである。バーバリーは“あの模様”を急先鋒にして、ブランドのステイタスシンボル化をはかり、デジタルマーケティングも駆使しながら、見事な成功を収めた。ただ、僕個人としては、両者(社)に優劣をつける気はない。どちらもオリジナルたる出自があるし、ともに同等の歴史をほこり、どちらもコートとして一級品であることは間違いないのだから。

ホレス・シルバーとオーネット・コールマンも、ともに同時代(2歳ちがい)を生き、ともに一流をなすプレーヤーである。ただし、両者はそれぞれ「ファンキー」と「フリー」のシンボル的存在。音楽的には相容れることはない。そんな二人が、同じレーベルで、粋なトレンチコート姿を残したのは、数少ない暗合である。それからもうひとつ。ともに85歳で他界した、ふたりが生きた時間も、同じだった。