2020年4月13日、川崎燎さんは居住先のエストニアにてご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。このインタビューは死去のおよそ2年前に実施し、2017年9月より全4話のインタビューシリーズとして掲載したものです。

連載「証言で綴る日本のジャズ」はじめに

ジャズ・ジャーナリストの小川隆夫が “日本のジャズ黎明期を支えた偉人たち” を追うインタビューシリーズ。本邦ジャズ史の知られざる事実が、当事者の証言によって明らかになる。

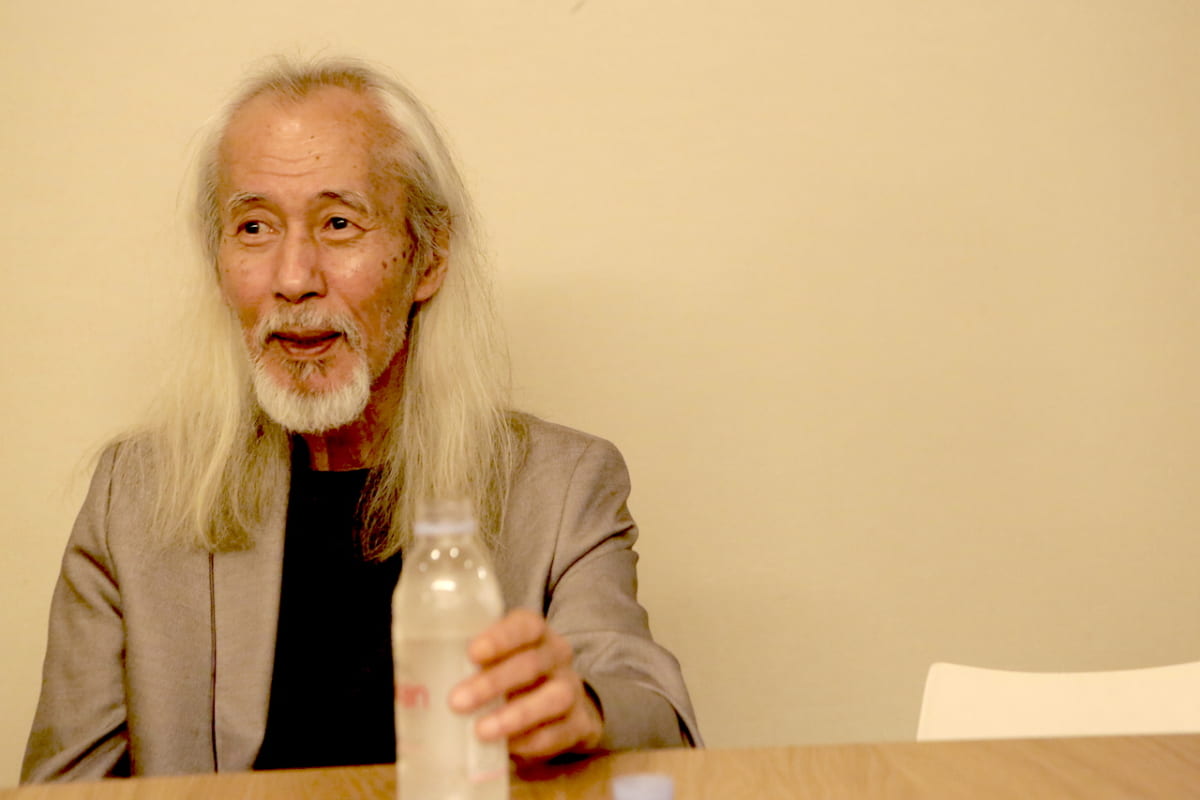

ギター奏者・作曲家。1947年2月25日、東京都杉並区生まれ。高校時代に演奏活動をスタート。日本大学在学中にジャズのグループを結成し、ジャズ喫茶などで演奏。卒業前後から活動を本格化させ、スタジオミュージシャンのかたわら、猪俣猛とサウンド・リミテッド、稲垣次郎とソウル・メディア、酒井潮グループ、自己のコンボなどで活躍。73年、ニューヨークに移住。ギル・エヴァンス、エルヴィン・ジョーンズ、チコ・ハミルトンらのバンドで各数年以上にわたり、レギュラーメンバーとして在籍・共演し、アメリカで演奏する日本人ミュージシャンとしての名声を確立。現在は北ヨーロッパのエストニアを拠点に活動中。

興味深い両親のもとで育つ

——生い立ちから聞かせてください。

生まれた病院は高円寺だけど、育ったのは世田谷の梅ヶ丘で、誕生日は昭和22年(1947年)2月25日。男性です(笑)。

——ご両親についてもうかがってよろしいですか?

父(寅雄)(注1)は岡山県西大寺市(現在は岡山市)の出身で、明治23年生まれ(1890年)。十代のころ貨物船でハワイに渡り、英語を学ぶんです。それから本土のマサチューセッツ州にある、バスケットボールを考案したスプリングフィールド大学で英語を勉強して。卒業後は、1910年代にアメリカで活動を始めたというんだけど。

注1:川崎寅雄(外交官 1890~1982年)岡山生まれ。16年、米国スプリングフィールド大卒。ホノルル市日本基督教青年会主事、外務省嘱託(サンフランシスコ総領事館勤務・奉天総領事館勤務)、リットン調査団派遣時には通訳を務める。その後も満洲国国務院外交部外交部宣化司長などを歴任。戦後は日本競馬会参事、農林省勤務、日本中央競馬会参事、青山学院大学英語講師、社団法人日米協会評議員、日本倶楽部理事、日本ハワイ協会監事なども務める。

なにをやったかというと、外交官ですね。サンフランシスコの日本領事館に勤務して、外務省の関係でその後に日米協会(注2)を設立したひとりです。要するに、日米の交流を図る作業をしていた人物。あちこちの領事館や大使館を渡り歩き、30年代くらいになると北京や上海に行って、満州国を設立したひとりでもあったんです。

注2:一般社団法人日米協会は大正6年(1917年)、激動する国際情勢の中、日米両国の有識者たちによって創立された日本でもっとも古い日米民間交流団体。

——ということは、ずっと外務省で働いて。

母(熙子:ひろこ)から聞いた話では、上海で戦犯の刑務所所長もやっていたということで。それで第二次世界大戦が終わって、戦犯みたいになってシベリアにちょっと抑留されて。母は下関の生まれで、父より二十歳若いんです。彼女は下関からすぐ満州に渡った、満州育ちの女性で。

いままでの話でわかると思うけど、父は日本では英語の第一人者として認められていて、政治的な交渉があるときは通訳でいつも同席していたらしい。それで、瑞宝章をもらってます(笑)。満州の言葉はチャイニーズとロシア語なんです。だから、母は両方がペラペラ。

当時の上海は「リトル・ニューヨーク」と呼ばれていて、両親はそこにあるブロードウェイ・マンション・ホテルというすごいホテルに居住して。母は英語もできたから、盗聴のエージェントとしてドイツの秘密情報部で働いていたそうです。その辺は面白くて、映画にでもなりそうな話だけど。

戦後、母はかなり汚い船に乗せられて強制送還。父がシベリアから帰るまではファッション・モデルと英語の教師をして、生計を立てていたそうです。父がどれくらい抑留されていたかわからないけど、長くても2年ぐらいだったと思います。

父は青山に邸宅というかマンションを持っていたらしいけど、爆撃でなくなって。それで日米協会には社宅があったから、それの最初が梅ヶ丘だったんです。そこが豪勢な社宅で、女中さんやメイドもいて。

父が聴くラジオはFENで、友だちはアメリカ人ばっかり。母の友だちはロシア人。ぼくが育ったのは、そういう言葉の中でした。だから、そこがぼくの生い立ちの中で最初の記憶です。

——気がついたら、外国語や外国文化の中にいた。

それもあってか、ぼくはどこに行っても日本人を意識することがまったくない。「自分」という人物であることを意識するするしかないんです。

——最初から外国のひとには抵抗がなかった。

抵抗がないというより、ファミリアな感じですね。

——ご兄弟は?

ひとりっ子です。父が57か58歳のときに生まれた子供ですから。

——しばらくは梅ヶ丘に住まわれて。

小学校の四~五年までは梅ヶ丘小学校にいて、社宅だから移されるんです。若林に移って、若林小学校といったかな? そのあとは深沢。中学は青山学院の中等部で、高等部まで行きました。そのころは父が青学の大学で英語の講師をしていたから、ぼくは試験もなにもなく、入れちゃった(笑)。

音楽に目覚めたころ

——音楽との出会いは?

ぼくの音楽教育について話せば、最初はヴァイオリンと声楽。小学校に入る前にソルフェージュをすべて学んだから、譜面のほうが日本語の字を学ぶより早かった。それが音楽との触れ合いで、小学校の四~五年のときに、友だちの兄貴がウクレレ好きで、それを見て「いいな」と思って、弾き始める。ヴァイオリンをやっていたせいか、すぐに馴染めたんです。中学の初期もそんな感じで。ひと前で弾くのが好きだから(笑)、学校に持っていって、見せびらかせて。

——ご両親は音楽が好きだったんですか?

父はハワイで音楽を教えていたっていうんですよ。それから上海で外交官をやっていたころも音楽を促進することに貢献していたみたいだけど。でも父とぼくとの関係の中で、音楽はまったくなかった。

——4歳で声楽、5歳でヴァイオリンのレッスンを受けるようになったのは、どなたかが「やりなさい」といったんですか?

母からは「ピアノとバレエを習え」といわれたけど、「そんなのは女の子がやることで、男のやることじゃない」といって、声楽とヴァイオリンにしたんです。

——川崎さん自身も「音楽を習ってみたい」気持ちがあった?

父がFENばっかり聴いていたことも大きいですね。FENはアメリカのジャズをよくかけていて。母はロシアン・バレエが好きで、チャイコフスキーとかいろんなものにぼくを連れて行く。だからぼくは、クラシックとジャズとポップスと、それプラス日本の歌謡曲。それら4つのジャンルが自分の中には並列で入ってきて。鼻歌なんかも歌うのが好きだから、歌謡曲も歌っていたし、英語の歌もうたっていた。

——ウクレレではハワイアンを弾いていた?

当時、『ハワイアン・アイ』(注3)というテレビ番組があって、あれにウクレレの上手いひとが出てくるのね。それがすごく刺激になって、あの程度は弾けるようになりたいと思いました。ハワイアンから入ったけれど、ラテンとかポップスとか、最初に始めたのはポール・アンカやニール・セダカやコニー・フランシスとかだから。その時点で、そういうものをいろいろ学んだわけですよ。

注3:ハワイがアメリカ合衆国50番目の州となった59年にABCテレビで放送開始。日本でも63年にTBSで放映。ハワイを舞台にふたりの探偵が活躍する物語。

——歌はうたわなかった?

好きで歌ってました。シナトラとナットキング・コールが大好きで、風呂場でまねして練習してたのを覚えています。それから青学の中・高等部では聖歌隊にも属して六年間讃美歌を毎日歌っていました。

——一方で、天文学や電気関係にも凝って。

子供のころから好きでした。電気関係は鉱石ラジオ(注4)から始めて、それがゲルマニウム・ラジオ(注5)に発展して。中学に入ると真空管を使ったオーディオ・アンプとかチューナーとかトランスミッターとか。ぼくはアマチュア無線が好きで、CQ、CQ(注6)もやっていて。自分の名前で放送局みたいなのを作って、いろんな音楽をかけていたんですよ。いまでいうDJです。

注4:鉱石検波器により復調(検波)を行なうラジオ受信機で、真空管やトランジスタなどのいわゆる能動素子による増幅を行なわない無電源のラジオ(受信機)。

注5:検波器にゲルマニウムダイオードを用いたラジオ。電池などを使わず、電波のエネルギーだけで聞くことができる。

注6:無線通信において、通信可能の範囲内にあるすべての無線局を一括して呼び出す、あるいはそれらに対する通報を同時に送信しようとするときに用いられる略符号。

そういうことが好きで、ブロードキャスターですか? ほかのジャンルもやるけど、音楽主体のね。そういう体質があるみたい。それからオーディオも好きだったから、いろんなレコードをよりよい音で聴けるようになりたい思いで、オーディオ・アンプやスピーカーを作ったり、ターンテーブルも自作したり。

——それが中学のころ?

中学ぐらいまでで、小学校のころにはほとんどやっていました。そのころ面白かったのが秋葉原通い。あれは異常なところですよ。ぼくは東京に住んでいたから自然に思っていたけれど、世界のどこに行ってもああいう場所はない。

——川崎さんは小学生のときから秋葉原通いで。

小遣いをもらっては、部品を買いに行って。

——模型にも凝っていたとか。

戦艦に凝って、そういうのも作っていました。

——木を削って? それともプラモデル?

戦艦大和やミズーリなんかのキットがあったんですよ。だけど飛行機、あれはエンジンを始動するのにプロペラを指で回すでしょ。それだけはやらなかった。通っていた模型屋の親父さんがそれで指を全部失くしているから。

——ラジオの組み立てに話を戻しましょう。

たしか、中学に入って少し経ったときだと思うけど、NHKでFM放送が始まって(注7)。それが聴きたくて、FMチューナーを作って、聴いてました。それと天文学もあるんだけど(笑)。ぼくは望遠鏡作りも好きで。

注7:1957年12月24日に実験放送開始。当初はモノラル放送だったが、63年12月16日には実用化試験局となった東京局でステレオ放送を開始。

——それもキットで?

いや、本で見て、レンズや筒の材料を集めたんじゃないかと思うんです。望遠鏡のキットはあったのかなあ? あれも反射望遠鏡(注8)と普通の望遠鏡とがあって、両方を凝って作って。やっぱり月や火星が観られたときは感激したよね(笑)。

注8:鏡を組み合わせた望遠鏡。

バンド活動を開始

ーーかたや、音楽にものめり込んでいきます。

演奏を始めたのはウクレレが最初だけど、ギターに変わるのが13~14歳で、中学のとき。誕生日かクリスマスか覚えてないけど、アコースティック・ギターを母がくれて。それで高校(青山学院高等部)に入ったら、OBの荒木一郎(注9)さんが開設した軽音楽部があったんで、そこに入って。

注9:荒木一郎(俳優 歌手 1944年1月8日~)高校卒業後文学座所属で俳優業をスタート。66年に歌手デビュー。同年「空に星があるように」で〈第8回 日本レコード大賞・新人賞〉を受賞。80年代後半からは活動を大幅に減らしているが、2001年以降はときおりシンガーとしての活動も行なっている。また、アムウェイのディストリビューターとしても有名。

そのころは高校をサボって、渋谷の百軒店(ひゃっけんだな)にあった「ありんこ」だとかのジャズ喫茶に入り浸るんです。店のひとがいろいろなアルバムをかけてくれて、ブラインドフォールド・テスト(注10)じゃないけど、誰の演奏かすぐわかるようになることも面白かった。そんなときに、ケニー・バレル(g)の『ミッドナイト・ブルー』(ブルーノート)(注11)が「ありんこ」で新譜でかかって。それを聴いて感動しちゃって、「これはエレキ・ギターを買わなくちゃいけない」となったんです。ただし、その前にシャドウズ(注12)とかの映画は観てたんですよ。

注10:ジャズの曲を流して演奏者を当てる遊びのこと。

注11:メンバー=ケニー・バレル(g) スタンリー・タレンタイン(ts) メイジャー・ホリー(b) ビル・イングリッシュ(ds) レイ・バレット(conga) 63年1月8日 ニュージャージーで録音

注12:50年代から活動を開始し、歌手のクリフ・リチャードと組んだクリフ・リチャード&ザ・シャドウズとしてデビューしたイギリスのエレキ・バンド。

——クリフ・リチャードと共演した映画『太陽と遊ぼう!』とかがありましたよね。

それそれ。それのギターがものすごくカッコよくて、「ああいうふうになりたい」というのもあったんです。ただそれが即ポップスやロックにいかず、エレキを弾くのは『ミッドナイト・ブルー』を聴いたのがきっかけで。グヤトーンだかテスコ(注13)だかは覚えてないけど、エレキを買って、わりとすぐ弾けるようになった。

注13:国産の楽器メーカー。

——ヴェンチャーズやビートルズにはまったく興味がなかった?

興味がないというか、なんていうかな? ぼくは込み入ったものが好きなんだよね。単純なのは面白くない(笑)。

——軽音楽部ではどういう音楽をやっていたんですか?

北村英治(cl)さんがやっていたような「バードランドの子守唄」やデイヴ・ブルーベック(p)の「テイク・ファイヴ」とか。「テイク・ファイヴ」が弾けるようになれば合格って感じで始まって。曲はスタンダードで、クラリネットが主体でした。

——軽音楽部にはいくつかバンドがあったんですか?

メンバーはいるけど、演奏会をした記憶はないです。集まって、誰かがリーダーになってジャム・セッションをやっていたという、そんな感じ。

——川崎さんの世代だと、とくに青学あたりではカレッジ・フォークが大流行(おおはや)りだったと思うんですが、そちらに興味は?

ぼくは、それ、覚えてないんです。

——もっぱらジャズ専門で。

高校二年くらいのときに、卒業した先輩にクラリネット奏者がいて、名前は覚えていないけど、ぼくより五つくらい上だったのかな? そのひとが認めてくれて、「うちのバンドでやらないか?」。それが、実は新宿のヤクザのドラマーがバンド・リーダーで(笑)。ヤクザだから、神楽坂だとか池袋だとか銀座だとかのナイトクラブにコネがあるんです。そこがすごく面白かった。出し物はドサ回りの歌手とストリップ・ダンサーのふたつで。

——編成は?

ドラムス、ベース、ギターと、あとはホーンがぼくの先輩。

——そのときのギャラは?

ぜんぜん覚えていない。裏の楽屋でストリッパーが着替えたりするのと同じところにいたのは覚えているけど(笑)。

——でも、高校生にしてみればいいお小遣いになったんでしょうね。

当時のギャラのスタンダード程度は出ていましたよ。6時ぐらいに行って、12時か1時ぐらいまでが拘束時間。開演するのが8時ぐらいだったかなあ? ぼくらは6時半とか7時ぐらいから始めるから、ワンセット目は好きなことをやっていい。そこでいろんなジャズの曲を学んだんですよ。それを高校二年から三年にかけて、1年くらいやっていたかもしれない。

——毎晩ですか?

毎晩かな? 同時にラジオ部にも入って。学園祭でなにか展示しないといけないんで、トーン・ジェネレーターという回路を使って電子オルガンを作ったんです。銅板を切ってキーボードにして、接点によって違うピッチ(音程)が出るようにして。シンセサイザーのいちばんシンプルなヤツですね。

そのころはステレオがなかったから、モノラルのテープレコーダーを2台使ってステレオ録音をすることもやりました。ふたつのヘッドがあって、その距離とヘッドの高さを工夫して、半分ずつ録音できるようにしたんです。ギターを練習するときにオーヴァーダブできないと困るんで、それが発端です。

——テープレコーダーも自作?

テープレコーダーは作ってないです(笑)。ソニーかなにかの出来合いのヤツを改造して、2チャンネルで録音できるようにしました。でも距離が狂うと音がズレちゃうから、いつも同じ距離にして。

——それが高校生のとき。

そうです。高校ではバスケット部にも入って……

——バスケット部にも入ってたんですか(笑)。多才ですね。

バスケットボールは激しい運動だから、それがいい訓練になったと思います。青学を全周するマラソンとか、いろんな訓練を受けたんですよ。それがその後に役立っているというか。ゲーム自体も好きだったけどね。

——それは高校の3年間?

いや中学から6年間。

——忙しかったですね(笑)。

バスケット部の部長だった杉野というのがのちに赤井電機(注14)の部長だかなんだかになって、ぼくがあとでシンセサイザーとかをやるときに役立ったんです。赤井からサンプラーなんかを提供してもらえたから。それは80年代になってからの話ですけど。

注14:1946年に設立され2000年に倒産した音響・映像機器メーカー。ブランド名は、「アカイ」「AKAI」。

大学に入って活動が本格化

——大学は日本大学の物理学部ですね。ミュージシャン志望ではなかった?

物理学の教授になりたくて日大に入ったんです。担任の藤井先生がノーベル賞の候補になったんですよ。数学の天才だったけど、うつ病かなにかで、ノーベル賞が獲れる寸前に自殺しちゃった。そういうことがあって、「これはヤバイな」というか、「なにか、あんまり面白くなさそうな仕事だなあ」と思ってね。

——かたやミュージシャンもやっていました。

麻雀にも凝っていたんです。学校に行かないで麻雀ばかりやっていて。それから日大は日大闘争で、ぼくが卒業する年は全員が追い出されたの。卒業論文もなんにもなしで、「とにかく出てくれ」。それで卒業できちゃった(笑)。

——ミュージシャンとしては高校時代にキャバレーやクラブみたいなところから始まり、徐々にジャズのギタリストとしての活動をしていく。

きっかけは、ぼくより五つくらい歳上でギターをやっていた横田さんというBGMを作るTBSミュージックのひと。横田さんは池袋の「アンデルセン」という喫茶店に集まる仲間の代表みたいなひとで。彼の会社がTBSの中にあって、アルバイトで「来ないか」と誘われて、そこで毎日テープ編集をやるんです。

その横田さんの友だちに苫米地というサックス奏者がいて、彼も「アンデルセン」仲間だったんです。苫米地さんは築地にあったビクターのエンジニアで、今度は彼に「ビクターのレコード・スタジオでアシスタントをやらないか」と誘われて。ぼくはギタリストだけど、録音エンジニアでありプロデューサーでもあるし、作曲家でもある。それらの基礎が、このころの経験で培われたと思っています。

——そこでアンデルセン・グループというバンドを作られる。

いろんなひとがいたんですよ。筒美京平(注15)はご存知ですよね? 本名は渡辺栄吉だから、「えいちゃん」と呼んでいたけど。オスカー・ピーターソンのようなピアノを弾いて。いソノてルヲ(注16)さんの経営していた自由が丘の「ファイヴ・スポット」で彼が演奏していて、ぼくも飛び入りでやったことがあります。

(注15)筒美京平(作曲家 1940年~)日本グラモフォンで洋楽担当ディレクターとして勤務するかたわら作曲を始め、67年専業作曲家に。「ブルー・ライト・ヨコハマ」(68年)、「また逢う日まで」(71年、〈第13回日本レコード大賞〉受賞)、「魅せられて」(79年、〈第21回日本レコード大賞〉受賞)などヒット曲多数。

(注16)いソノてルヲ(ジャズ評論家 1930~99年)アメリカ大使館勤務を経て評論家に。『ミュージック・ライフ』『スイングジャーナル』誌を中心に活動。コンサートの司会者としても第一人者となり、60年代以降は東京・自由が丘でライヴ・ハウス「ファイヴ・スポット」も経営。

そのえいちゃんがいちばん歳上で、弟のター坊がドラマー。苫米地さんがサックスで、ベースには東大の春日井君とか早稲田のダンモ研の高橋直(ちょく)。あとはみんなジャズが好きだったけどジャズの道は選ばず、普通の会社に勤めたひとたち。「アンデルセン」のママさんのご好意で、日曜日にジャム・セッションをやらせてもらっていたんです。それが大学の始めごろ。

——渋谷にできた「オスカー」で演奏していたのがこのグループ?

そのあとに「オスカー」がオープンして、そこに学生バンドが出始めるんです。いちばん注目されていたバンドが早稲田のダンモ研で、増尾好秋(g)とチンさん(鈴木良雄)とドラムスとベースのグループ。チンさんは当時ピアニスト、でベースは高橋直だったかもしれない。

ぼくらも「アンデルセン」のバンドで出ようというので、ぼくがグループを結成して、当時東大のベーシスト春日井真一郎君と、藤田英夫君というピアノ、それからドラマーは……ああター坊だろうな、それで出演し始めたんです。そのあとに「JUN CLUB」というダンモの喫茶店が池袋にできて、そこもアンデルセン・グループで出始めたけど。

——そのころに影響を受けたギタリストは?

たくさんいますよ。TBSミュージックでバイトをしていた間はTBSのライブラリーにあったレコードを家に持って帰れたんです。それでありとあらゆるギタリストのレコードを借りて、家でテープに録音して。レコードの出ていたギタリストはほとんど聴いていましたね。

好きだったのはケニー・バレルとウエス・モンゴメリーとグラント・グリーン、それとジム・ホールあたりかな? ラリー・コリエルも、そのころにはチコ・ハミルトン(ds)やゲイリー・バートン(vib)とやったレコードが出てたかな? もう少し経ってジョン・マクラフリン(g)が出てきて、それも面白いなと思いましたけど。

——日本のギタリストでは?

銀座にあった「銀巴里」に高柳(昌行)(g)さんが出ていて、そこには武田和命(ts)、冨樫雅彦(ds)、山下洋輔(p)なんかも出ていたから、面白いと思って、しょっちゅう観に行っていたんです。「タロー」にも入り浸って、小西徹(g)さんや杉本喜代志(g)さんがカッコいいなと思って、観に行ってました。TBSでも、横内章次(g)さんや沢田駿吾(g)さんとかがやっているのを、ファンとして観に行ったりして。観に行けば触発されるし。そういうことがあって、だんだん成長していったと思うんです。

あとは、どちらかといえばサックスやピアノからアイディアを受けていました。チック・コリア(p)、ウイントン・ケリー(p)、ハービー・ハンコック(p)、ジョー・ヘンダーソン(ts)、ウェイン・ショーター(ts)、ジョン・コルトレーン(ts)とか。ピアノもちょっと弾けたから、そういうひとたちの演奏を採譜して。

——「合歓の郷」で行なわれていたバンドのコンテストで審査員を務めていたのもそのころ?

大学時代にそれの審査員になっていて。恵比寿にヤマハ振興会があって、そこに出入りしていたんです。ナベサダ(渡辺貞夫)(as)さんがトップの席にいて音楽理論なんかを教えていたけど、なぜかぼくがヤマハ振興会主催のコンテストで審査員に選ばれたんです。地区予選で全国を回って、合歓の郷はその最終審査。

当時でもうひとつ記憶に残っているのは、エルヴィン・ジョーンズ(ds)が御茶ノ水の「ナル」に出演することになって、ぼくはまだ学生だったけど、エルヴィンが気楽にサインをしてくれたこと。彼は武田和命、稲葉國光(b)さん、ピアノは山下(洋輔)さんだったか大野雄二さんだったかで、セッションをやっていたんです。

——それは「ピットイン」ではなくて?

御茶ノ水の「ナル」でした。それがエルヴィンとの最初の出会いで、その後にひょんなことから彼のバンドのレギュラー・メンバーになっちゃった。

——ぼくが60年代末に新宿の「ピットイン」で川崎さんの演奏を何度も聴いたのはアンデルセン・グループのあとの話ですね。

どうやって知り合ったのか覚えてないけど、中村誠一(ts)のバンドに呼ばれて。森山威男がドラムスで、ベースは誰だったかな? そのバンドで「ピットイン」でやり始めるんです。なぜそうなったかといえば、中村誠一が山下洋輔さんのバンドに入っていたんで「ピットイン」とのコネがあったから。それで彼も「自分のバンドをやりたい」となって、ぼくに声がかかって。

あとは宮田英夫(fl)さんのバンドでも「ピットイン」に出始めて。それと、酒井潮(org)さん。この前に来たときは一緒に演奏したけど、数年前に亡くなっちゃったのかな(2012年に死去)。

——そのあとは猪俣猛(ds)さんのサウンド・リミテッドと稲垣次郎(ts)さんのソウル・メディアでも大活躍されました。

大学を卒業(69年)した当時はすでにサウンド・リミテッドとソウル・メディアと、あとは三保敬太郎(p)さんともいろいろあって、彼のやっていたNHKかなにかのラジオ番組でやらせてもらったり。三保さんとは『三保敬とジャズ・イレブン/こけざる組曲』(MCAビクター)(注17)も作りましたし、海老原啓一郎(as arr)さんとはパイオニアのステレオを売るためのプロモーションで全国を回って、沖縄まで行きました。

(注17)メンバー=三保敬太郎(arr) 村岡健(ss ts etc) 鈴木武久(tp) 佐藤允彦(elp) 川崎燎(g) 荒川康夫(b) 猪俣猛(ds) 石川晶(ds) 村岡実(尺八) 楠本英顕(琴) 小島和夫(琴) 堅田喜久忠(鼓) 増田睦美(vo) 71年 東京で録音

スタジオ・ミュージシャンに

——71年に初リーダー作を吹き込みます。

それは「オスカー」にポリドールのプロデューサーだかディレクターだかが観に来て、「レコードを作らないか?」といわれて、「いいですよ」。それで吹き込んだのが、前田憲男(p)さん編曲の『恋はフェニックス/イージーリスニング・ジャズ・ギター』。当時流行っていたバート・バカラックやビートルズの曲をジャズふうに演奏したものです。

——ウエス・モンゴメリー(g)のCTI路線ふうのレコードですね。

はい。リズムはチンさんがベースでドラムスが村上寛、ピアノは大野雄二さん。前田さんが編曲したいろいろなアンサンブルや女性コーラスも入って。大学卒業の直前か直後、22歳のときかな? そのレコーディングがきっかけで、いろいろなスタジオ・セッションを斡旋するインペグ屋(注18)がぼくを発見して、スタジオ・ミュージシャンをやるようになるんです。前田さんの編曲した譜面を全部読んで、すんなりやってたから、「こいつはできるんじゃないか?」と。

(注18)インスペクター(Inspector)の略で、ミュージシャンを手配する事務所や個人のこと。

——それでスタジオ・ミュージシャンになっていく。

スタジオ・ミュージシャンのほうはたいへんで、毎日朝の9時から夜中の12時までやって。神谷重徳(g)というのがいて、彼も譜面が読めてギターが弾けたから、ふたりで年に1千万円稼ごうという競争を始めたんです(笑)。

——1千万は超えたんですか?

いいところまではいったはずだけど、どうだったかな(笑)。

——スタジオ・ミュージシャンのギャラは時間給? どれとも曲単位?

時間給だったと思います。スタート・ラインはワン・セッションが3千円くらい。有名になって人気が出てくるとダブル・スケールとかトリプル・スケールになるんです。トリプル・スケールになれば、一か所行くだけで1万円近くになる。

30秒とか60秒とかのジングルやコマーシャルなら30分か1時間で終わるけど、歌謡曲やポップスの歌手、あるいはインストのカヴァー・アルバムなんかをやるときは丸半日とか1日かかることもありました。でも、普通は1~2曲の仕事です。

当時は5つくらいスタジオがあったのかな? 六本木にTSCがあって、アオイスタジオがあって、モウリスタジオがあって、それぞれのレコード会社のスタジオがあって。それらを朝から晩まで一日に五~七か所ぐらい駆け回っていたんです。だから最低でも1日に数万円にはなっていたんじゃないかな? ひとりではできないからボーヤをふたり雇って、車を2台買って、先にセッティングしてもらって、ぼくは自転車で通う(笑)。

——先乗りで準備をしておいてもらうんですね。

交通渋滞だから自転車のほうが早い(笑)。行くと、楽器がセットされていて。だから機材は全部2セットずつ持っていたんです。そういうことを2年くらいやっていたのかな? お金にはなるけど、それが本当に嫌になって、それがアメリカに行くいちばんの理由になったんです。「こんなことやってたらどうにもならない」というのと、アメリカから来るミュージシャン、ドラマーのロイ・ヘインズとかジャック・デジョネットとかエルヴィン・ジョーンズとかを観ると、ぜんぜん違うなと思ってね。これじや日本でいくらやってもラチが明かないというか、行き場所がないという境地に達したんです。

——でも、ライヴ活動もしてたでしょ?

そのころは自分のバンドでね。最初はサイドマンから始めて、どこかの時点で自分のバンドを始めたんです。

——当時、ジャズが新しいスタイルに変わってきたじゃないですか。オーソドックスな4ビートから離れて、先ほど川崎さんが名前を挙げたラリー・コリエルやジョン・マクラフリンなんかが出てきて。そういう動きはどう感じていましたか?

もともとぼくは4ビートの奏者じゃないんです。4ビートをどう演奏するかは学んだけれど、ロックやファンク的な音楽のほうが体質的に合っていた。スタジオ・ミュージシャンをやっているといろんな仕事が来るんです。「サンタナ(注19)みたいに弾いてくれ」とか、「ジミヘン(ジミ・ヘンドリックス)(注20)みたいに弾いてくれ」とか、ブラッド・スウェット&ティアーズ(注21)やシカゴ(注22)のカヴァーみたいのとか。

(注19)カルロス・サンタナ(g)を中心にしたラテン・ロックのグループ。69年にレコード・デビューし、現在までに「ブラック・マジック・ウーマン」などヒット曲多数。

(注20)ジミ・ヘンドリックス(g 1942~70年)66年に渡英し、翌年、米・西海岸で開催された「モンタレー・ポップ・フェスティヴァル」で大評判を呼ぶ。ロック・ギター奏法に大きな変革をもたらしたものの、70年に薬物の過剰摂取で死去。

(注21)60年代後半から70年代にかけて活躍したアメリカのブラス・ロック・バンド。

(注22)ブラッド・スウェット&ティアーズと並び、ロックにブラスを取り入れたバンドの先駆的存在。69年にレコード・デビューし、現在も高い人気を維持している。

そういうのをこなさないといけないから、レコードをたくさん聴いて、ブルースやロックのギタリストの演奏方法も学んだんです。同時に演歌のギターも弾けないといけない。フォーク・ギターで、ジョーン・バエズ(注23)のフィンガー・ピッキングみたいなものもやらなきゃいけないとか。だからスタジオでの経験はいろいろな奏法を学ぶ上ですごく役立ちました。

(注23)ジョーン・バエズ(vo 1941年~)59年の「ニューポート・フォーク・フェスティヴァル」で脚光を浴び、60年代初頭のフォークソング・リヴァイヴァルで中心的存在のひとりとして活躍。「ドナドナ」、「朝日のあたる家」など多数のヒット曲を持つ。

——サウンド・リミテッドやソウル・メディアで違和感なく演奏できていたのもそれが理由ですね。

ジャズ・ロックやフュージョンがぼくのルーツで、ジム・ホールやケニー・バレルではないんです。プロで演奏活動を始めた当時は、ケニー・バレルやウエス・モンゴメリー、いちばんのフェイヴァリットはグラント・グリーンだったけれど、そういうひとにも影響は受けて、演奏していました。

猪俣猛さんのサウンド・リミテッドと稲垣次郎さんのソウル・メディアでやっていた音楽は完全にジャズ・ロックでしたから。稲垣さんのところは佐藤允彦(p)さんが作編曲をしていて、猪俣さんのところは前田憲男(p)さんかな? そういうグループで『ヤング720』(注24)という朝のテレビ番組に毎日出ていたんです。ソウル・メディアは「ピットイン」にも出るようになって。だから日本を離れるまでのメインの仕事はジャズ・ロックでした。

(注24)66年10月31日から71年4月3日まで毎週月~土曜日の7時20分~8時(のちに7時30分~8時10分)に東京放送(TBS)(土曜のみ朝日放送)制作で放送された、トークと音楽が中心の若者向け情報番組。

自分のバンドで追求した音楽は?

——当時のシーンに身を置いて、感じていたことは?

日本は誰々ふうにやると「上手い」という受け方をする。それも「嫌だなあ」と思っていました。それで今度はアメリカに行って、たとえばギル・エヴァンスがアレンジをした『ギター・フォームズ』(ヴァーヴ)(注25)をケニー・バレルふうに弾けば好まれるかなっていうと、ギルはものすごく嫌な顔をする。「お前じゃない」って。ぼくなりのスタイルで弾けば大喜びをしてくれる。そういう違いがあるんです。

(注25)日本盤のタイトルは『ケニー・バレルの全貌』 メンバー=ケニー・バレル(g) ロジャー・ケラウェイ(p) ジョー・ベンジャミン(b) グラディ・テイト(ds) ウィリー・ロドリゲス(conga) ギル・エヴァンス(arr con)オーケストラ 64年12月 ニューヨークで録音、65年4月 ニュージャージーで録音

——自分のグループで本格的なライヴ活動を始めたときの音楽は?

ラリー・コリエルやジョン・マクラフリンがやっているような音楽を、ぼくは違う場所で自分なりにデヴェロップしてた感じで。御茶ノ水の「ナル」、新宿の「タロー」、池袋の「JUN CLUB」とかで始めるんです。森山威男や、つのだ☆ひろがドラマーで。

そのころのぼくがいちばん触発されたレコードはマイルス・デイヴィスの『ジャック・ジョンソン』(コロムビア)(注26)。あのレコードにはただのロックじゃなくてファンクの要素も入っていたから、当時出ていたフュージョンの中でいちばん面白いサウンドというか。ぼくもそういうサウンドを自分のバンドでは追求して。

(注26)メンバー=マイルス・デイヴィス(tp) スティーヴ・グロスマン(ss) ジョン・マクラフリン(g) ハービー・ハンコック(org) マイケル・ヘンダーソン(elb) ビリー・コブハム(ds)他 70年2月18日、4月7日 ニューヨークで録音

——川崎さんがジャズ喫茶で演奏を始めた60年代の終わりごろですが、渡辺貞夫さんや日野皓正(tp)さんを頂点に、日本のジャズがブームになったじゃないですか。それまでは隅のほうで演奏されていたジャズが急にテレビで取り上げられるようになった現象。それこそ川崎さんもテレビに出ていましたし、そういうドラスティックな変化は肌で感じていましたか?

ぼくはその時期にプロの活動を始めたから、それが当然というふうに受け止めていて。でもそれ以前の、ジョージ川口(ds)さんのビッグ・フォアとかがすごく受けていた時代(注27)が頂点だったんじゃないですか?

(注27)50年代前半に日本では空前のジャズ・ブームが起こっていた。

——そのあと、ジャズは一般の人気から離れて、60年代の末にまたすごい人気を獲得しました。

ぼく以前の状況は、本で読んだことはあっても、実際は知らないから。それでぼくがデビューしたころの話になれば、発端は貞夫さんがバークリーから帰ってきて(65年)、ボサノヴァなんかをやり始めて、それが一般に受け入れられたのがきっかけかもしれない。

——73年には酒井潮さんのライヴ・レコーディングにも参加しています。

横田の米軍基地で作った『治外法権』(エレック)がそのアルバムです。トコちゃん(日野元彦)のドラムスと伏見哲夫(tp)さん、松本英彦(ts)さんと村岡健(たける)(ts)さんとで(他にトロンボーンのテディ・アダムスが参加)。そこではグラント・グリーンみたいな役割をして。当時としては新鮮なアルバムだったんじゃないかと思うんですよ。あと、酒井さんの仕事ではグアム島にもけっこう行ってました。

——銀座に「ジャンク」ができたのがこの少し前ですか。当時の川崎さんはライヴ・ハウスにもよく出ていて、ジャズやロックのフェスティヴァルにも出演していたことを覚えています。

24歳ごろに、日野さんのいた事務所に引っ張られて、要するにマネージメントがついたんです。それでジャズ・フェスティヴァルにも自分のバンドで出るようになりました。

当時、ぼくが発掘したプレイヤーには益田幹夫(p)、土岐英史(as)、向井滋(tb)、 植松孝夫(ts)がいて、それで二管とか三管のバンドを作ったんです。だけど才能があると、すぐ人気のバンドに引っ張られる(笑)。ぼくは才能は発見できるけど、仕事がもっと多いひとに取られちゃう。

——そのころ、ロックのひとたちとセッションはしなかったんですか?

セッションはやらなかったけど、ロック・フェスティヴァルには出演してました。当時、成毛滋(g)(注28)に人気があって、彼とぼくは同年だと思うけど、彼なんかのグループとは大きなフェスティヴァルでときどき顔を合わせることがありました。

(注28)成毛滋(g 1947~2007年)67年にザ・フィンガーズでデビュー後は日本のロック・シーンを代表するいくつかのバンドを率いる一方、スタジオでも引っ張りだこに。

あと、B・B・キング(注29)が来日することになって、ひょんなことからコンサートでセッションしたのは覚えています。それとCTIオールスターズでジョージ・ベンソン(g)が来たときは、昼と夜のコンサートの間にぼくの家に誘って、ジャム・セッションしたり、いろいろな話をしたことがあります。

(注29)B・B・キング(g vo 1925~2015年)49年にレコード・デビューし、50年代にモダン・ブルースの第一人者の地位を確立。60年代にはエリック・クラプトンをはじめ多くのロック・ギタリストに影響を与えた存在としても脚光を浴び、この世を去るまでブルース界の人気者として活躍。

——リーダー作としては、七十年に『イージー・リスニング・ジャズ・ギター』、72年に東芝から『ガッツ・ザ・ギター』を出します。

『ガッツ・ザ・ギター』は荒川康男(b)さんの編曲かな? 稲垣次郎さんなんかも入って、当時流行りのビートルズやバカラックやキャロル・キングの曲とかをやったんです。これが、いま再発されていない唯一のアルバム。

これくらいがアメリカに行くまでの主だった出来事ですね。16~17歳から始めて、アメリカに発ったのが26歳の初めだから。

ニューヨークへ

——それでアメリカに行きますけど、最初はちょっと行って戻ってくるんですよね。

73年の6月に、とにかく行くことにして。当時うちでよくやっていた麻雀仲間の彼女がフィラデルフィア出身で。その彼女の友人がピッツバーグにいて、「彼のところに行けば泊めてくれる」といわれて。

それでニューヨークには親友に近いくらいの岸田恵士(ds)がいて、彼が中村照夫(b)さんとつき合っていたんです。ぼくは中村さんとは日本では会ってないんじゃないかな? 行く前にちょっと文通をしたのは覚えているけど。

まずはロサンジェルスに着いて。親父は英語の先生だったけれど、ぼくは英語がチンプンカンプン。親父は横着して教えないし、親子では学べないんだよね(笑)。ロサンジェルスにはトランジットで1泊しかしなかったけれど、それでもなんとか「シェリーズ・マンホール」を見つけたんです。そうしたらそこにガボール・ザボ(g)が出ていて、彼を生で観ることができました。

それからピッツバーグに行って、予定どおりそこに1週間くらいいて、次がニューヨーク。照夫さんはクイーンズだったかの一軒家に住んでいて、まずはそこに居候をさせてもらい、すぐ3人で仕事を始めたんです。

照夫さんはニューヨークでデヴェロップした日本人ジャズ・ミュージシャンで、コネがたくさんあったから、ブロンクスやクイーンズ、それにマンハッタンには「ビルズ・プレイス」というジャズ・クラブがあったんで、そんなところで仕事を始めました。

そのときに、たまたま照夫さんがジョー・リー・ウィルソン(vo)のバンドに入ったんですよ。それで「ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル/ニューヨーク」に出演するというんで、「ギタリストが必要だから、お前、空いてるか?」となって。着いてから1週間くらいのうちに「ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル」に出演したんです。今度はジョー・リー・ウィルソンに認められて、彼のバンドのレギュラーになって。1回目は3週間くらいしかいなかったから、これは2回目に来たときの話だけれど。

照夫さんや恵士のおかげでいろいろ仕事があったから、これならなんとかなるかなと感じたんですね。彼らにしても一緒にやれるギタリストが必要だったし、そのバランスが取れたということかな。それでジョー・リー・ウィルソンとのコネができたんで、日本の生活を整理するため、一度帰ったんです。契約していた仕事もたくさんあったし。コンサートやテレビの出演とか、そういうのを全部やって、10月に戻ってきた。

即、ジョー・リー・ウィルソンや照夫さんがやってた「ビルズ・プレイス」、あれは77丁目だったかな? そこで演奏を始めて。あと、ジョー・リー・ウィルソンのバンドではフィラデルフィアとかオハイオとかの地方の仕事があったし、彼を通してボンド・ストリートとブロードウェイの角にあったロフト・シーンでも仕事をするようになるんです。照夫さんはボビー・ハンフリー(fl)ともやってて、ぼくもそのバンドに引っ張られたから、レギュラーの仕事がけっこうできていました。

住処は、最初に行ったときは恵士と一緒にイースト・ヴィレッジのアヴェニューAかな? そこに数週間住んで。そばに「ジャズ・ボート」というクラブがあって、ジョージ・ベンソンがよく出ていたんです。最初に行ったときの話ですけど、ジョージから「お前、ギターを持ってやりに来いよ」といわれて。そのときは彼とアール・クルーの2ギターだったけれど、ジョージはヒットが出る前だからお客さんがほとんどいない。ジョージは、ぼくに「こんなことをやってられないよ。やっぱり俺はラスヴェガスでやりたいし、歌もうたいたいし」みたいなことをいって。大ヒットした『ブリージン』(WB)(注30)はいつ出たのかな?

(注30)メンバー=ジョージ・ベンソン(g vo) ホルヘ・ダルト(key) ロニー・フォスター(key) フィル・アップチャーチ(g) ラルフ・マクドナルド(per) スタンリー・バンクス(b) ハーヴィー・メイソン(ds) クラウス・オガーマン(arr con) 76年1月6日~8日 ハリウッドで録音

——76年ですね。

だから、やっぱり3年ぐらい経ってようやく彼の念願は叶ったわけだよね。これは思い出のひとつだけど。

——それで一度日本に戻って、2回目はどのあたりに住んでいたんですか?

最初は、トンプソン・ストリートにあった安永多陀志(ただし)君のアパート。スプリングとプリンス・ストリートの間、ソーホーですよね。彼はドラマーで、エルヴィン・ジョーンズのボーヤもやっていて。そのビルには増尾(好秋)も2階に住んでいたんです。安永君の部屋は5階にあって、ぼくは家賃の半分、65ドルを払うことにして、とりあえずそこに住まわせてもらいました。

近くのボンド・ストリートはロフト・シーンの中心で、ライヴをやっているロフトが3つあったのかな。ジョー・リー・ウィルソンの「レディース・フォート」、サム・リヴァース(ts)の「スタジオ・リヴビー」、ラシッド・アリ(ds)の「スタジオ77」。それらがコミュニティみたいな感じで、ぼくは入り浸りで。

やっていると、プレイヤーで面白いのがいっぱい遊びに来るんです。アーチー・シェップ(ts)、サニー・マレイ(ds)、ウディ・ショウ(tp)、ジャッキー・マクリーン(as)の息子のルネ・マクリーン(ts)とかね。そういうひとたちと共演する機会にも恵まれたし、ネットワークもできたし。「スタジオ77」にはレコーディングの設備があったから、ジョー・リー・ウィルソンのアルバムを作っています(注31)。

(注31)ジョー・リー・ウィルソン・アンド・ボンド・ストリート名義で吹き込まれた『What Would It Be Without You』(Survival Records)。メンバー=ジョー・リー・ウィルソン(vo) モンティ・ウォーターズ(as) 川崎燎(g)ロニー・ボイキンズ(b) ジョージ・アヴァロス(ds) ラシッド・アリ(conga) 75年8月31日 ニューヨークで録音

——ジョアン・ブラッキーン(p)とも早い時期から共演してますよね。

しばらくして、安永君のアパートからマクドゥーガル・ストリートのアパートに移ったんです。その通りにあった「パンチートス」というメキシカン・レストランのとなりのビルで、ブリーカー・ストリートとウエスト・サードの間、ウエスト・ヴィレッジのど真中ですよね。

ジョアンはアパート近くの「サーフメイド」という、ブリーカー・ストリートとトンプソン・ストリートの角にあった店で、ソロかベースとのデュオでやっていたんです。彼女はアート・ブレイキー(ds)やスタン・ゲッツ(ts)のバンドに入って忙しかったけど、ツアーがないときはそこで弾いていて。ジョアンのピアノが大好きだったんで、ぼくは飛び入りでやらせてもらっていたんです。仕事じゃなかったけど、2年くらいやっていたかな? それがのちに彼女とのレコード制作に繋がるわけ(注32)。

(注32)『Joanne Brackeen/Aft』(Timeless)と『Joanne Brackeen & Ryo Kawasaki/Trinkets and Things』(同)。前者のメンバー=ジョアン・ブラッキーン(p) 川崎燎(g) クリント・ヒューストン(b) 77年12月30日 ニューヨークで録音。後者のメンバー=ジョアン・ブラッキーン(p) 川崎燎(g) 78年8月13日 ニューヨークで録音

ギル・エヴァンスのオーケストラに参加

——ギルと繋がるのも渡米直後ですね。

向こうに行って数週間後、買い物から帰ってきたら、彼がアパートの前で封筒を抱えながら待っていたんです。ギルは日本でリハーサルをやっているのを観たことがある程度だったけど、彼を部屋に誘って。そうしたら、封筒からカセットテープや譜面を出して、「来週の月曜からヴィレッジ・ヴァンガードでジミ・ヘンドリックスのアルバムを作るライヴ・リハーサルみたいのを始める」「ジョン・アバークロンビー(g)がビリー・コブハム(ds)のバンドに入ってギタリストがいないから来てくれ」といわれて、譜面を全部渡されたんです。ぼくは英語がぜんぜん話せなかったから、彼の要望を紙に書いてもらって。

——ギルが訪ねてきたいきさつは?

当時は「ビルズ・プレイス」のレギュラーでやっていて、ほかのロフトでもレギュラーでやっていたから、バンドの誰かが推薦したんだと思います。ギルのバンドにはメンバーがたくさんいたから、信頼できるメンバーが推薦してくれたんでしょう。その後、10年以上つき合ったけど、いきさつを聞くのは失礼な気がして、最後まで聞かなかったですけど。

ギルのバンドには、デヴィッド・サンボーン(as)、ハワード・ジョンソン(tuba)、マーヴィン・ピーターソン(tp)、ジョージ・アダムス(ts)とかの大御所もたくさん入っていて面白かったけど、「ヴィレッジ・ヴァンガード」のステージには問題があって。あそこはすごく狭いんですよ。そこに15人くらい入るでしょ。ホーン・プレイヤーが前にいて、リズム・セクションはうしろにいるセットアップ。リズム・セクションはベースとギターがエレクトリック。それでジャズ・ロック系の曲もたくさんある。ぼくらが調子に乗ってでかい音で演ると、前にいるサックス奏者に悪いんだよね。ぼくがソロを弾くと、サックス奏者がみんな耳を塞いで(笑)。PAもしっかりしたものがなかったし、そんな状況でやってました。

——ビザはどうしたんですか?

これがきっかけで、ニューヨーク以外でもいくつかのコンサートをやることになって、ギルのバンドに正式に入ったんです。ところが彼のレコーディングに参加したりツアーをしたりするならアメリカの永住権(グリーン・カード)が必要になる。ギルは快くスポンサー(保証人)になってくれたけど、お金がない。申請するにはサラリーのやりとりをしている証明が必要なんです。仕事をもらったならお金が入らないとまずい。ギルにはそんなお金がないから、ぼくがギルにお金を渡して、彼がそれをぼくに払ってくれる(笑)。書類上のやりとりはこれで。

ところが、今度はニューヨークのミュージシャン・ユニオンが大反発したんです。「アメリカにたくさんいいギタリストがいるのに、なんで日本人なんだ」ですよ。でも、ギルは「メンバーは、ぼくの必要な音や人物で決まるんであって、国境は関係ない」。そういうふうにいってくれて、ユニオンも承諾したんです。

——グリーン・カードはすぐに取れたんですか?

73年の10月ごろにギルから声をかけてもらって、74年の半ば以前には取れていましたね。チャールズ・ゴールドスミスという、わりといいイミグレーションのロイヤーを照夫さんから紹介してもらって、彼が全部やってくれて。弁護士代には数千ドルかかりましたけど。

——そのときの「ヴィレッジ・ヴァンガード」のライヴが、『ギル・エヴァンス/プレイズ・ジミ・ヘンドリックス』(RCA)(注33)に繋がるんですね。

レコーディングは74年だったかな? そのレコーディングのプロデューサーがマイク・リプスキンというひとで、彼が今度はぼくに「RCAでレコードを作らないか?」とアプローチしてくるんです。

(注33)メンバー=ギル・エヴァンス(p arr con) ジョン・アバークロンビー(g) 川崎燎(g) マーヴィン・ピーターソン(tp vo) ビリー・ハーパー(ts fl) デヴィッド・サンボーン(afl ss) ルー・ソロフ(tp) ハワード・ジョンソン(cl)他 74年 ニューヨークで録音

でもその前に、プロデューサーの伊藤潔と伊藤八十八さんから「イースト・ウィンドでレコードを作らないか?」という話がきて。75年に『プリズム』(注34)を「ヴァンガード・スタジオ」で作りました。それに続いたのが76年の2作目『エイト・マイル・ロード』(注35)。同じ76年にRCAで『ジュース』(注36)を作るんです。

(注34)メンバー=川崎燎(g) フィル・クレデンナイン(key) ハーブ・ブッシャー(b) バディ・ウィリアムス(ds) スティーヴ・トゥーレ(shell) 75年7月12日 ニューヨークで録音

(注35)メンバー=川崎燎(g) アンディ・ラヴァーン(key) フィル・クレデンナイン(syn) ハーブ・ブッシャー(b) バディ・ウィリアムス(ds) アブドゥーラ(per) サム・モリソン(ts) 76年3月8、9日 ニューヨークで録音

(注36)メンバー=川崎燎(g syn) ヒュー・マクラッケン(g) トム・コスター(key syn) マイク・リプスキン(syn per) アンディ・ラヴァーン(p) スチュ・ウッズ(b) ジミー・ヤング(ds) ムハンマド・アブドゥル(per) サム・モリソン(ts ss fl) 76年 ニューヨークで録音

イースト・ウィンドで作ったアルバムはそのころ一緒にやっていたバンドのメンバーで。『ジュース』はマイク・リプスキンの要望で、ジャズの要素がまったくないミュージシャンを使ったほうが面白いということから、そのころいちばん売れていたジミー・ヤングというハーフ・チャイニーズのドラマーとスチュ・ウッズというベーシスト、それにサンタナのキーボードのトム・コスター。ベースとドラムスは有名ではないけど、たとえばサイモン&ガーファンクル(注37)とかのヒット・レコードの多くに参加しているセッション・プレイヤー。あとは、当時ぼくとやっていたサム・モリソンという、マイルスが引退する直前のサックス奏者を入れて。

(注37)小学校からの親友ふたりによるフォーク・デュオ・チーム。64年にレコード・デビューし70年に解散。この間に〈サウンド・オブ・サイレンス〉〈明日に架ける橋〉など多数のヒット曲を残す。以後も、現在まで何度か復活コンサートを開いている。

このころのことでつけ加えるなら、チコ・ハミルトン(ds)のバンドにも入っていたんです。クリスというドラマーがロフトで若手のミュージシャンを集めてジャム・セッションを主催していて、たまには大御所でジャック・デジョネットなんかも来るという。その中に、チコのバンドのバリー・フィナティ(g)がいて、なにかの都合で「トラでやってくれ」と頼まれたんです。それがきっかけで、そのままレギュラーになって、アメリカ中を回りました。

チコのバンドには、アブドゥーラ(conga)、アーニー・ローレンス(as)、スティーヴ・トゥーレ(tb)がいて。そういうメンバーでけっこう面白いサウンドの演奏をしていたんですよ。そのあとアーニーが辞めてアーサー・ブライス(as)が入って。そんなバンドを2年くらいやってたのかな? チコはチープで飛行機代を出さないから、ウエスト・コーストにも車で行くとか(笑)。それで、とうとう最後は行かなかった。そういう感じで辞めたから、彼はすごく怒ってたらしいけど。

『ジュース』に戻ると、そのアブドゥーラも入れて、ひと晩で書いたような曲ばかりで、練習もしないで作ったアルバムですよ。マイク・リプスキンが求めていた、ファンキーでジャズ系のサウンドのないところが結果的には真のフュージョンになったのかもしれません。いま聴いてみるとユニークなサウンド、当時なかったサウンドをしてますよね。

その年(76年)には、ギルのオーケストラで日本に行くんです。日本のあとはフィリピンやマレーシアに行く予定だったけれど、ぼくは同時にエルヴィンにも誘われて。そうだ、その前(75年)にはトニー・ウィリアムス(ds)のライフタイムにも誘われていたんだ。これは、ギルが推薦してくれたんだと思います。

余談になっちゃうけど、「ヴィレッジ・ゲイト」にいたテキーラというウェイトレスがトニーの彼女で、ぼくと同じマクドゥーガル・ストリートのアパートの上の階に住んでいたんです。ふたりは叫んだりものを投げたりするような仲だったから、トニーが来るとすぐにわかる(笑)。彼もテキーラもぼくが下に住んでいるのは知らなかったけど、これはそんな関係もあったというだけの話です。

ある日、トニーから電話がかかってきて、「そろそろ新しいライフタイムのリハーサルをしたいけど、来てくれるか?」。それで、サンタナのベースだったダグ・ローチとの3人で2か月くらいリハーサルをしたんです。残念ながら音は録ってないけどね。

ところがブッキングを始める話になったころ、失踪したっていう感じで、誰にもいわずにトニーがヨーロッパに行っちゃった。だからマネージメントも知らなかったし。ぼくとダグは「ホワッツ・ハプン」という感じ。それで何か月かしたら、アラン・ホールズワース(g)を入れて、新しいバンドを作ったみたいだけど。

エルヴィン・ジョーンズのグループで多忙を極める

——ギル・エヴァンスのオーケストラからエルヴィンのバンドに移籍というのもすごい。

エルヴィンのところにはローランド・プリンス(g)がいたけど、彼が抜けたんで、ギタリストを探していたんです。それで、ぼくがよく出ていたニュージャージーの「ガリバーズ」のオーナーが推薦してくれたんだと思います。彼は才能の発掘に関して、エルヴィンが信頼してたひとだったから。

エルヴィンとの最初は「カーネギー・ホール」の仕事で、ジョン・コルトレーンに捧げたコンサート。それがギルの日本公演直後にあったんで、ギルに「エルヴィンの仕事があるんだけど」といったら、「リョウはエルヴィンのバンドでやったほうがいい」といわれて。そこで、ギルのバンドはいちおう終わったんです。このときのエルヴィンの仕事は1回の出演で3千ドル。びっくりしました(笑)。

エルヴィンはギグの数が多くて、ツアーが年に約10か月。だから、かけ持ちの仕事もニューヨークでの活動もできなくなっちゃった。そのためエルヴィンとやっていた約2年間はニューヨークで忘れられた存在になったけど、彼のトップ・シンバルの真ん前で毎日演奏するのはすごい経験になりました。

——エルヴィンのバンドではアルバムも2枚、『Elvin Jones/Main Force』(Vanguard)(注38)と『Elvin Jones/Time Capsule』(同)(注39)を作りました。

サックスのレギュラーはパット・ラバーバラだったけど、デイヴ・リーブマン、フランク・フォスター、ジョージ・コールマン、スティーヴ・グロスマンとか、当時いちばんのサックス奏者が入れ替わり立ち代わりで来て、非常に面白かった。記憶に残っているのは、「ロックフェラー・センター」でエルヴィンとジミー・ギャリソン(b)とぼくとのトリオでやった仕事です。デヴィッド・ウィリアムス(b)がレギュラーだったけれど、彼ができなくて、エルヴィンがジミーに声をかけて。それと、パットが飛行機に乗り遅れちゃった。

(注38)メンバー=エルヴィン・ジョーンズ(ds) パット・ラバーバラ(reeds) デイヴ・リーブマン(reeds) スティーヴ・グロスマン(reeds) フランク・フォスター(reeds) アルバート・デイリー(key) 川崎燎(g) デヴィッド・ウィリアムス(b) デイヴ・ジョンソン(per) エンジェル・アレンデ(per) 76年 ニューヨークで録音

(注39)メンバー=エルヴィン・ジョーンズ(ds) フランク・ウエス(fl) フランク・フォスター(ss) バンキー・グリーン(as) ジョージ・コールマン(ts) ケニー・バロン(elp) 川崎燎(g) ミルト・ヒントン(b) ジュニ・ブース(b) エンジェル・アレンデ(per) 77年 ニューヨークで録音

——エルヴィンとジミー・ギャリソンといえば、コルトレーン・カルテットのふたりです。

偶然の出来事だったけれど、楽しい思い出です。エルヴィンとの最初のツアーは南米だったんです。文化交流の一環で、アメリカの政府がお金を出して。このときは二か月くらいツアーをしたのかな? ペルー、ブラジルを除いたすべての南米諸国、北はヴェネズエラから南はアルゼンチンまで。チリを訪れた際はCurfew(門限)が実行されてて夜は外出禁止だったけれど、ベーシストのデヴィッドとぼくはホテルを抜け出して街を見に行ったのを覚えています。このツアーの間に書いたチリでの「アンデス」は『ジュース』に収録、そしてウルグアイで書いた「モンテヴィデオ」は『エイト・マイル・ロード』に収録されています。それから中南米もハイチとかプエルトリコとかサントドミンゴとか、そういうところも回ったツアーで。

——エルヴィンとの共演が2年間で終わった理由は?

やってて面白かったけれど、やっぱり疲れて、76年の終わりごろには辞めさせてもらいました。もうひとつの理由は自分の音楽を作ろうと思ったから。それで最初に作ったアルバムが77年の『Ring Toss』(Chiaroscuro)(注40)です。

(注40)メンバー=川崎燎(g) ウォルフレッド・ヴェレズ(as) スティーヴ・ゴーン(fl) サム・モリソン(ss as fl) チャールス・ステフェンズ(tb) ビリー・ノフトシンガー(tp) オットー・A・ゴメス(tp) ラリー・ウィリス(key arr) アレックス・ブレイク(elb) バディ・ウィリアムス(ds) マーサ・シーガル(cello) バーダル・ロイ(tabla) アブドゥラ・ムハマッド・アブドゥラ(per) アーメン・ハルブリアム(per) ラーダ・ショッタム(vo) バーナード・カスカ(concertmaster) ストリングス 77年9-10月 ニューヨークで録音

——これが『ジュース』の次に発表したアルバム。その前後にタリカ・ブルーというグループでも2枚吹き込んでいます(注41)。

タリカ・ブルーは『プリズム』に入っていたフィル・クレンディナン(key)が作ったグループで、ギンギンのニューヨークのフュージョン・バンドです。フィルの大学時代の友だちがメンバーで、そこにぼくが入って、やっていたのはほとんどがフィルの曲。

(注41)1作目『Tarika Blue/The Blue Path』(Chiaroscuro) メンバー=フィル・クレンディナン(key) マーヴィン・ブラックマン(sax) 川崎燎(g) バリー・コールマン(b) ケヴィン・アトキンス(ds) ブラディー・スペラー(per) 76年 ニューヨークで録音2作目『Tarika Blue/Tarika Blue』(同) メンバー=フィル・クレンディナン(key) ジェームス・メイソン(g) 川崎燎(g) バリー・コールマン(b) ケヴィン・アトキンス(ds) ブラディー・スペラー(per) 77年 ニューヨークで録音

——そのタリカ・ブルーがいま再評価されています。

メンバーも優秀で、ユニークなサウンドをしてたと思うんです。このバンドは、エルヴィンの仕事がないときにリハーサルをしていました。

——『Ring Toss』に続いては、78年にドイツのMPSで『Nature’s Revenge』(注42)、79年に日本のソニーが作った新レーベルのオープン・スカイで『ミラー・オブ・マイ・マインド』(注43)を録音します。それぞれの作品についてはどのように思っていますか?

76年から77年にかけての長期にわたるエルヴィンとのツアーで、ヨーロッパ各都市のクラブやジャズ・フェスティヴァルなどに出演する機会に恵まれました。それらがヨーロッパのレーベルやブッキング・エージェントたちの目に留まり、彼らからのオファーが来るようになったんです。その中のひとつが、MPSレコーズのヨアキム・ベーレント氏からのアルバム制作依頼でした。

(注42)メンバー=川崎燎(g) アレックス・ブレイク(b) バディ・ウィリアムス(ds) デイヴ・リーブマン(sax) 78年3月 ニューヨークで録音

(注43)メンバー=川崎燎(g) ラーダ・ショッタム(vo hand clap) レオン・ペンダーヴィス(p elp) アンソニー・ジャクソン(elb) ハーヴィー・メイスン(ds) ルーベンス・バッシーニ(cga per hand clap) マイケル・ブレッカー(ts) 79年 ニューヨークで録音

——どんな内容の依頼だったんでしょう?

基本的には予算と録音日程、その直後に録音メンバーによるツアー、これは2週間以上にわたるドイツ語圏内(ドイツ、オーストリア、スイス)の各都市を回るというものでした。「音楽の内容やメンバー選択は好きにやってくれ」といったオファーでしたので、ニューヨークで活動していたぼくのライヴ・グループからバディ・ウィリアムス(ds)とアレックス・ブレイク(b)、それとエルヴィンのレコーディングやライヴで客演したデイヴ・リーブマンに声をかけて、録音が実現しました。

——目指したサウンドは?

『Ring Toss』から始まったこの時期、次の5年間くらいまでですが、ぼくのアルバムの特色はクラシック・ギターの素材や奏法をフュージョン・ジャズに導入し始めたことです。純粋なジャズ・ファンにはかなり異色で消化しきれない感もあったと思われます。ですが、ぼく自身はギタリストなり音楽家として自分を捉えていましたので、ジャズという狭いジャンルに拘ることは意識しておらず、好きな楽曲やギター・サウンドを集めて表現していました。

——きっかけはあったんですか?

プロではありませんでしたが、十歳くらい年上だったいとこがクラシック・ギターの名手だったんです。それがあって、幼いころから彼のクラシック・ギターに魅せられて、いつかは弾けるようになりたいと思っていました。エルヴィン・バンドでの長旅の間、ステージで演奏すること以外にやることもないので、持参したアコースティック・ギターでクラシック・ギターの素材や奏法を研究、練習し始めたんです。

——どんなことをやられたのでしょう?

2~3年の間に、バッハ、タルレガ、ヴィラ・ロボス、ロドリーゴなど、クラシック・ギターの名曲を30曲くらいひと前で演奏したりアルバムに録音できる程度まで、自分なりの解釈で習得・上達できました。エルヴィンもクラシック・ギターが大好きだったので、そのあとは彼のライヴでもセットごとに数分間、ぼくのクラシック・ギターによるソロ演奏が披露できる時間を与えてもらいました。それ以来、ラヴェル、ドビュッシー、ストラヴィンスキーの名曲を自分用に編曲する作業も始めて、そのうちの数曲はのちのアルバムに収録してあります。

——『ミラー・オブ・マイ・マインド』についても、お聞かせください。

イースト・ウィンドのアルバム制作で関わったプロデューサーの伊藤八十八さんと伊藤潔君が「ソニーの中でオープン・スカイという新レーベルを立ち上げるけれど、アーティストとして3枚契約で参加してほしい」という依頼から始まりました。1枚目(『ミラー・オブ・マイ・マインド』)は彼らの要望で、当時のバンドではなく、ぼくのスタイルと上手く溶け合うような売れっ子のハーヴィー・メイソン(ds)とアンソニー・ジャクソン(b)を主体としたリズム・セクションを使い、素材はすべてぼくのオリジナルとアレンジ。加えて、ロバータ・フラック(vo)の音楽監督・編曲者で売れっ子だったレオン・ペンダーヴィスにピアノとブラス&ストリングス・セクションのアレンジャーとして参加してもらいました。

——豪華なレコーディングでした。

好きなサックス奏者にも数曲で参加してもらうことにして、デヴィッド・サンボーンを希望しましたが日程が合わず、マイケル・ブレッカー(ts)が快く引き受けてくれたので、基本のバンドはこれで成立しました。

加えて、「女性シンガーをフィーチャーした作品にしてほしい」という要望があり、チャカ・カーンやパディ・オースティンが候補で挙げられました。だけど、77年以来ぼくのバンドに参加していたインド人のユニークなシンガー、ラーダ・ショッタムを起用したいと思い、無名でしたが彼女に決めました。

その後の数か月は毎日のように彼女とふたりでデモテープの制作に取り組み、曲が出来上がるたび伊藤君たちに送って確認を取り、最終的な編曲が完成したところで、ニューヨークに新しく出来た「パワー・ステーション(スタジオ)」でレコーディングを行ないました。1日目は全曲のギター・ソロも含めたスタジオ・ライヴの音録り、2日目はギターとヴォーカルのオーバー・ダブ、ブラスとストリング・セクションのオーバー・ダブ、3日目はミックス。これでアルバムが完成したと記憶しています。

——このころから川崎さんはシンセ・ギターの開発にも取り組み、ご自身のライヴ活動とレコーディングもさらに活発化させていきます。そのあたりの話は次の機会ということで、今回は長い時間、さまざまな質問に答えていただきどうもありがとうございました。

取材・文/小川隆夫

2017-07-01 Interview with 川崎燎 @ 丸の内「コットン・クラブ」

2017-07-23 Interview with 川崎燎 @ エストニア「川崎燎邸」via Skype

2017-08-21 Interview with 川崎燎 @ エストニア「川崎燎邸」via E-mail