投稿日 : 2024.03.29 更新日 : 2024.05.29

【三宅純インタビュー】NYに拠点を構え新たな領域へ─ スコアを手がけた “2つの映画” と新アルバム

MENU

音楽家の三宅純による「トーク&リスニング・セッション」が、2024年2月5日に開催された。会場は代官山のイベントスペース〈晴れたら空に豆まいて〉。このイベントは 当サイト『ARBAN』との共同企画として実施。三宅純が手がけた最新の作品を、会場で実際に聴きながら、楽曲にまつわるエピソードや近況などをインタビューするという趣向である。

イベントの進行役として、三宅純のアルバムジャケットへの作品提供でも知られる画家、寺門孝之が登壇。インタビュアーは『ARBAN』代表の原田潤一が務めた。この日、東京都心では珍しく、交通機関が混乱するほどの積雪……にもかかわらず会場は満席である。

いよいよ始まった “公開インタビュー” 最初の話題は、三宅純がスコアを担当したウクライナ映画『オキシジェン・ステーション(Oxygen Station)』について。日本では公開されていない本作。三宅の談話に、観客もインタビュアーも興味津々で聞き入る。

楽曲制作の打診後にウクライナ侵攻

──この映画(※1)について、現状は日本での公開予定がなく、三宅さんが音楽を手がけたということ以外は情報がありません。

※1:『Oxygen Station』(2023年/ウクライナ/監督:イヴァン・チムチェンコ)。舞台は1980年のソ連。当時、シベリアに追放されたムスタファ・ジェミーレフ(クリミア・タタール人の人権活動家)の実話をもとにドラマが展開する。

三宅 今どうなっているのか完全には把握できてないのですが、ウクライナはいまだ戦渦にあって、映画の制作チームも逃避を繰り返ししながら制作、広報活動をしています。なかなかメールも返ってこなかったりする状況です。

──僕が知る限りだと、エストニアのタリンで行われた「TALLIN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL 2023」に出展されていて、同フェスのYouTubeチャンネルでムービートレイラーを見ることができますね。この映像から読み取れるのは、ムスタファ・ジェミーレフ(Mustafa Jemilev)という実在する政治家を描いた作品。

三宅 政治家というか、活動家、革命家と言うべきでしょうか。その人の生涯をアブストラクト、かつシンボリックに描いた作品だと思っています。

──監督のイヴァン・チムチェンコ(Ivan Tymchenko)さんからオファーが来たのでしょうか?

三宅 最初は監督本人ではなくプロデューサーの方からでした。映画『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(※2)を観て僕の音楽に興味を持ち、いろいろとリサーチして頂いたようです。オリジナルスコアを頼めないでしょうか? というのが最初の切り口でした。2020年の始め頃です。

※2:『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(2011年/ドイツ・フランス・イギリス合作/監督:ヴィム・ヴェンダース)。2009年に逝去したドイツの舞踊家ピナ・バウシュの世界を、3Dで撮影したドキュメンタリー。本作サウンドトラックの主要な3曲を三宅純が提供している。

ウクライナとは今まで縁がなかったし、映像ってやっぱり見てみないとわからないじゃないですか。そのとき頂いた資料は本当に紙に書いた画コンテだったんですね。だから様子見の時期がしばらくあって。徐々に進んだり、また止まったり、という状況が続きました。

──この仕事を受けよう、と決めたのはいつ頃でしょう?

三宅 はっきり自分の中で「やろう」と決めたのは、ロシアの侵攻が始まったときです。その段階ですでにデモには手をつけていたわけですが、確信が持てていなかった。この映画に示唆されていたことが現実になってしまっている、というのが一番自分にとっては大きな決め手でした。

──その時期はロシアのウクライナ侵攻やコロナ禍によって、制作過程は相当ご苦労があったと想像できます。

三宅 お話を頂いてから、まずはコロナ、その後に戦争に突入したということもあって、制作が止まっている期間が結構長くて。予定されていた撮影ができず、変更を余儀なくされる部分が多々あったんです。こちらには音楽を付けるシーンだけ抜き出して送られて来るので、そういう意味で、作品の全体像がちょっと掴みにくい状況でした。

最初にダンスシーンの音楽を2曲と、モスクワ駅のシーンの曲を書いたのですが、コロナの影響で予定されていたダンスシーンが撮れなくなってしまった。そのダンスシーン用のデモを聴いて頂いてもいいですか?

―デモ音源を試聴―

三宅 主人公のムスタファはクリミアに生まれ、生後すぐにウズベキスタンに追放されてそこで育った人なので、ウズベキスタンの伝統音楽を勉強して欲しいと言われて書いた1曲です。ダンスシーン自体がなくなってしまったので映画では使用されませんでしたが。

──先のムービートレイラーで聴くことができるのが2曲。1曲は重厚なホーンとディジリドゥのドローンの上にアラビックな感じの弦楽器が乗っていて、これまでの三宅さんの作風にも近い印象を受けました。もう1曲は女声シンガーが歌うタンゴですね。とても魅力的な声ですが何語で歌っているのでしょうか?

三宅 トルコ語です。脚本の設定上、トルコ語で歌われている必要があって。映画の中では電車内でカセットテープで再生される曲として流れます。劇中ではそれこそ20秒も使われないで切れちゃうんですけど、トレイラーでは大きくフィーチャーされています。

ではトルコ人の歌手をどうしよう? ということで、いろいろな方に相談したのですが、ピナ・バウシュのカンパニーの音楽監督から「この人どう?」って薦めて頂いたのがカルベン(Kalben)という情熱的な歌手でした。

──最終的な録音はどのように行われたのでしょうか?

三宅 ボーカルはイスタンブールで、その他のオーケストラはパリで録りました。パンデミックやウクライナ情勢もあり、僕はミックスも含め日本からリモートで参加。でも監督とプロデューサーはパリ録音に来てくれたんですよ! 空路が閉ざされてるので陸路を乗り継いで、なんとか辿り着いたそうです。

──それは凄い!

三宅 すごいと思いました。

──ところで、三宅さんはこの映画の完成形をご覧になったのでしょうか?

三宅 全編はきちんと見られていないんです。リンクを送って貰ったけど期限が短すぎてダウンロードできなかった。彼らも戦渦の中、なかなかアップロードできないとか、そんな状況でした。

──ご自身が携わった作品の完パケを見ていないというのは特異なことですよね?

三宅 まず無いですね。

──そんな所からも制作チームが置かれた状況の過酷さが伝わります。この映画は今後どうなるんでしょうね? ウクライナ国内で上映できる状況でもないでしょう?

三宅 今すぐは難しいでしょうね。

──フィルムフェスティバルで上映されたり。旧東欧とかバルト三国とか、まずはあのあたりで。

三宅 そうですね。ロシアの脅威を感じているのはウクライナだけではないので、まずはそういった近隣諸国で上映されるのかもしれません。

──三宅さんのファンの方々がこの作品を観ることができる、でなければ、せめて音楽だけでも聴ける日は来るのでしょうか?

三宅 あくまでも映画自体が日本でも上映されることが僕の希望ですが、もし上映されなかったとしても、サントラだけは独立して何らかの形で、例えばCDとかサブスクとかでリリースできる可能性は残してあります。

ヴィム・ベンダースからの依頼

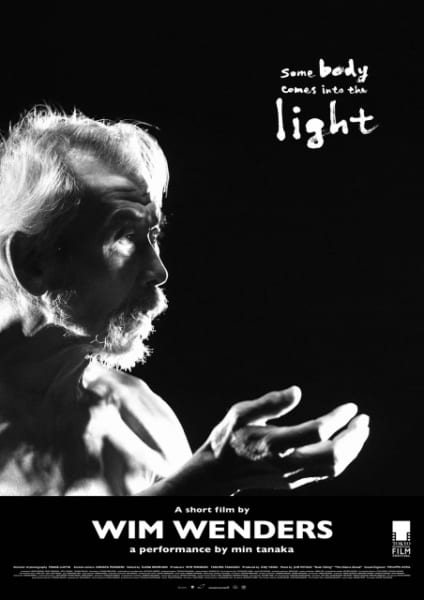

──映画といえば、もうひとつ。先日公開された『Somebody Comes into the Light』(※3)の音楽も三宅さんが手がけられています。この作品は、ヴィム・ベンダース監督の短編映画で、ダンサーの田中泯さんをフィーチャーした内容。本作について、以前三宅さんは「『PERFECT DAYS』からこぼれ落ちた映画」という言葉で紹介していらっしゃいました。

※3:『Somebody Comes into the Light』(2023年/日本/監督:ヴィム・ヴェンダース)。ダンサーの田中泯にフォーカスした短編作品。音楽は三宅純が担当。

三宅 『PERFECT DAYS』(※4)の本編で田中泯さんのシーンに十分に時間を割くことができなかったので、どうにかして泯さんにフォーカスした作品を作りたい、というところから始まったのだと思います。

監督は「撮影最終日を田中泯さんのダンスパフォーマンスの収録だけに充てたので素材は十分にあるんだけど、劇中では充分に活かせなかった。彼の存在感が強烈でねぇ」とおしゃっていました。

※4:『PERFECT DAYS』(2023年/日本/監督:ヴィム・ヴェンダース)東京・渋谷を舞台に “トイレ清掃員の男” の日々を描いたドラマ。本作で主演の役所広司が、第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で男優賞を受賞。米アカデミー賞、外国語映画部門にノミネート。

──もともとは『PERFECT DAYS』に入れる想定で撮影したものが、編集で本編には嵌まらなかった。それで、短編映画にしようと?

三宅 はい、そのように聞いております。カンヌ映画祭で役所広司さんが主演男優賞を受賞されて、その帰り道に監督がぽつっと「あれ短編にしようかな」とおっしゃったと。本当に光栄なことに、当初から「音楽は純で」というお話があったようです。

──撮影の準備段階から、三宅さんは『PERFECT DAYS』という作品にご縁があったと伺っています。

三宅 僕、深夜の徘徊ぐせがありまして(笑)、そのエリアが渋谷区中心なので、劇中に出てくるトイレはほぼ全部知っているんですね(笑)。今回の撮影チームもいわゆる映画制作会社ではなく、CM制作を主にされているスプーンさんで、彼らとは以前からとても近しくさせていただいていましたし、プロデューサーの高崎卓馬さん(※5)とも接点があった。そんな流れの中で、シナハン、ロケハン、撮影とヴェンダースさんが来日されるたびに、チームの皆さん含めお会いする機会があったんです。

※5:株式会社電通グループ グロースオフィサー/クリエイティブディレクター、小説家。映画『PERFECT DAYS』で共同脚本・プロデュースを務める。

だから、なんかこう、流れ的に「これ音楽は誰が担当するんだろう?」という疑問がムクムクと湧いてきて(笑)。普段そんなことは絶対にしないのですが、ヴェンダースさんに「あの映画って音楽はどうなるんでしょう?」ってメールしちゃったんです。

──ヴェンダースさんからのお返事は?

三宅 その段階では奥様のドナータさんから「編集してみないとどうなるかわからない、即興性のある制作スタイルだったので、少し待ってね。また一緒にできたらいいわね」という返信があり、後日ヴェンダースさんから「映画の設定として、車中でカセットテープで聴く音楽が重要な役割を果たすので、今回はオリジナルスコアを使わない方向で考えている。映画を見て貰えれば分かるよ」というようなお返事がありました。

僕がそのメールを送ったのは、映画を見るどころか、粗筋すら知らない段階の話だったので、我ながら前のめりだったなと思いました。出来上がった作品を見たら確かにこれは僕が出る幕はないな、と納得しました。一度諦めた後に短編のお話を頂いたので、すごく嬉しかったです。

もうひとつの「田中泯」関連作

三宅 じつは『Somebody Comes into the Light』の前に、これに結びつくプロジェクトが一つありまして、田中泯さんが手だけを使ってダンスをする、映像的にはそれだけ、というCMで、企画演出は高崎卓馬さん、カメラは繰上和美さん、その作品の音楽を担当させていただきました。

―映像上映:ヒューマントラストCM―

高崎さんが、これを作ってすぐにヴェンダースさんにお見せしたらしいんですよ。凄く喜んで頂いたと聞きました。じつはこれが伏線だった気がしています。

──なるほど。『Somebody Comes into the Light』の方は、最初はどのように始まったのでしょうか?

三宅 まず、どのような映像が撮れているのか見る前に、ヴェンダースさんから「君のアルバムからの選曲で、この曲とこの曲を当ててみたいと思ってる」というお話が来たんです。それは2000年にリリースしたアルバム『MONDO EROTICA』からの2曲でした。

―アルバム『MONDO EROTICA』所収の「Cream」と「La Cle」を試聴―

その後、この2曲を実際の映像に当ててみたらちょっと違うかも、というメールを頂き、何か別の提案をして欲しいと言われて仮編集の映像を受け取りました。同時に、君の曲の中で新たに2曲良いと思っているものがある、とも。そうやって改めて僕の作品を聴いて頂けただけでも嬉しいことでした。

──ここまでの話を一旦整理すると、まず最初の候補、すなわちヴェンダースさんが選んだ『MONDO EROTICA』からの2曲は一旦取り下げて、そこでオリジナル曲を新たに書き下ろすという選択肢も含めて、三宅さんから何か提案して欲しいと。それと同時にヴェンダースさんの方からも新たに良いと思っている三宅さんの既存曲2曲が候補に上がってきた、という状況ですね。

三宅 その通りです。先日、田中泯さんと対談させて頂いた際に、自分の踊りはそれを演じた瞬間に現場で完結していて、今皆さんが見てる映像、これは僕が踊ったものではなく、ヴェンダースさんが編集によって作り出した創作だと。だから、彼としてはそれがどう見えようが、新たな命を吹き込まれたものとして、とても嬉しいことである、そんなことをおっしゃったんですけど。映像を見て音楽を当ててみると、もう果てしない選択肢があるんですね。音楽面からも「新たな命」が提案できそうな予感というか。

僕はまず提案として、今制作している新しいアルバムの中に嵌まるものがあるような気がする。でなければオリジナルを作ることもあり得るし、提案して頂いた楽曲をリミックスするという手法もある、とお伝えしました。

──まずは新曲を提案したんですね。

三宅 はい、自由演技だと思ったので、新曲を出しました。未発表デモテープではありますが、吹雪にもめげず今夜来場して頂いた皆様だけに内緒でお聴かせしちゃおうかな。

──世に出ていないデモバージョンですね。その曲は、いま制作中のアルバムからの楽曲とおっしゃいましたよね? ということはまだ誰も聴いていない…

三宅 はい、そういうことになります。

──ぜひ聴いてみたいです!

―三宅純の新曲デモ2曲を試聴―

──僕は映画の最終形を拝見して知っているのですが、このバージョンを当てると全然印象が違いそうですね。

三宅 同じ映像でも、当てる音楽が与える作用で印象がまるで変わりますよね。これはこれで有りだと思ったのですが、ヴェンダースさんはご自身で選んでいた別の2曲がまるでこの映画のために作られた音楽のように感じる、とおっしゃるので、分かりましたと。でしたらリミックスをさせて下さいとお願いをしました。

―最終的に劇場公開版となった『Somebody Comes into the Light』上映―

──使用されている曲は1曲目がアルバム『Lost Memory Theatre』のact-3から「Dusk Falling」、2曲目が同act-3から勝沼恭子さんが歌っている「The Silence Ahead」ですね。リミックスされたとのことですが。

三宅 一つには、5.1chに対応させるために。「The Silence Ahead」の方は2005年に僕がパリに移って最初のレコーディングなのですが、田中泯さんの体現しているものと比べて勝沼さんの声が少々若すぎると感じたので、19年を経た声を試してみたいと思い彼女の声のトラックを全て録り直しました。

──こう聴くと最終版は、寓話性と言うかストーリーと言うか、長いお話しを聞かせてもらったような、不思議な感覚です。

三宅 不思議なのは、途中の朗読も含めて歌詞が、絶妙に符合してしまったんですよ。もともとはワールドカップ・フランス大会のコンピレーション用に作った曲なんです。パリに移って数ヶ月しか経っていない時で、まだミュージシャンもほとんど知らなくて、ベース以外はパーカッションも含め全部自分で演奏しました。真っ暗なスタジアムにバンと灯りが入って、未知の敵に向かって行くサッカープレイヤーの心情、それとダブルミーニングで、いたいけな少年が未知の女性の中に踏み入っていく時のような心情を表現したかったんです。それが何故か言葉的にもこの作品とも符合してしまった。

映像に合わせて、全てミックスし終えた頃、ヴェンダースさんが高崎さんに「そう言えば、この歌詞はどんなことを言っているの?」と質問してきたそうなんです。なので、訳詩を送ったところ、ヴェンダースさんは「俺には分かってた」みたいな(笑)

ニューヨークに新たな拠点

──コロナの間、暫く東京にいらっしゃいましたが、そろそろ次の場所へ?

三宅 はい、パリは2022年末に撤収しまして、ニューヨークを目指す決意をしました。東京も維持しつつ2拠点になります。何故そうしなきゃいけないの? って、いろいろな人に訊かれるんですけど。

僕はもともと何処にも属せない性格で、異分子感を味わいながら育ったので、きっとそんな環境が落ち着くんです。それも、日本にいて単に異分子というよりは、周りが皆、異分子であるような所で、その中にあっても際立った異分子でありたいという感じ。何と言うか、丁々発止で色んなクリエイターがしのぎを削っている、それを肌で感じられるような所に行きたいのかな。

考えてみたら、いつのまにか年齢も年齢になってきて、体が動くうちに、もう一歩先へ行けるかどうかを試す最後のアドベンチャーなのかもしれませんね。誰に請われたわけでもないので、本当に何のあてもなく飛び込みます。

──パリを撤収すると決めてから、次の拠点を何処にするのか、かなり悩まれていたようですが。

三宅 難しかったです。例えば食事の美味しい所、気候の良い所とか、豊かな生活ができそうな街もいろいろ考えたんですけど、体が動くうちにもう一つ先へ、ということであれば、それは文化の坩堝、人種の坩堝でなくてはならない。

加えて、インフラが整っていて、せめて英語が通じる所と考えると、やはりロンドンかニューヨークってなったんです。どちらもとても魅力ある街なのですが、僕にとって最初に訪れた外国でもあるし、去年の6月に視察に行った時に、とてつもないエネルギーが変わらずにあるのを感じたんです。ニューヨーク独特の、何と言うか、磁場? 好きですね。

──パリという街に、三宅さんがとてもフィットしていたように感じていました。離れてしまうのはもったいない気もしますが。

三宅 パリには都合17年間居たことになりますし、一定の達成はできた気がするんです。ヨーロッパでの認知度、僕のような辺境的なものを受け入れてくれる土壌は耕すことができたような気がしています。でも、そこに安住しても、と思ったんです。

──三宅さんが最初にニューヨークに行ったのは18歳のときですよね。当時と今を比較して圧倒的に違うのは、“18歳の時はジャズプレーヤー” だった。

三宅 はい。プレーヤーですらなかったかもしれない。ジャズマンを目指す若造。

──ここ最近、と言っても今に始まったことではありませんが、ニューヨークのジャズシーンには物凄い才能が渦巻いていて、とても面白い。そんな状況に感化されて、若い頃のプレイヤー魂が蘇ってきたりしないだろうかと密かに期待しているのですが。

三宅 18歳の頃の感覚…。当時はもちろん誰も自分のことは知らなかったですけど、その土地土地のジャズクラブに行くと、最後の1曲で若手ミュージシャンに飛び入りを許してくれることがあるんですよ。僕らはビール一杯でそこまで待ってて、「次は最後の曲」とアナウンスされた瞬間に「はい!」って手を挙げて吹かせてもらってました。気に入って貰えると、次に行った時に、途中からお前も入れって言われたり、違う仕事に呼ばれたりもする。今からそれをもう1回やるのかは分からないけど。やるかもしれない。いや、この答えはちょっと待って下さい(笑)。

──三宅さんが仮にでも「やるかもしれない」とおっしゃるのは結構すごいことだと思います。おそらく数年前であれば「それはないですね」って即答されていたと思うんです。

三宅 いや、まぁないとは思うんですけど。でも、ニューヨークにはやはり素晴らしいミュージシャンがたくさんいるから、その中に身を投じることは本来の自分の姿に戻る、という風にはなるかもしれません。あくまでも自分の体制が整うかですね。というのも長らくセミリタイアしてたみたいなもので、その間作曲家として生きてきたということは、演奏家としての時間をそこまで使えなかった、トレーニングできていないということですから。

新作2本を同時進行で制作中

──先ほど、短編映画『Somebody comes into the Light』のデモで、制作中の新曲を聞かせて頂きましたが、新しいアルバムを作っているのですね?

三宅 前作が終了する以前から、オーバーラップして作っていて、これは今まであまりなかったことなのですが、全くコンセプトの違う2作品を同時進行で作っています。

──ライフワークとおっしゃっていた『Lost Memory Theatre』3部作から、前作『Whispered Garden』で、室内(シアター)からガーデンに出ていきました。次作はこのコンセプトと繋がるのでしょうか?

三宅 繋げてみたいと思って、一つはフォレストというコンセプト。脳内にしか存在しない謎めいた森です。先ほど聞いて頂いたデモ2曲もその中に含まれます。そちらが結構マニアックな世界になりそうなので、自分の中でバランスを取るために、もう一方はソングブックという仮のタイトルを付けていて。そちらはベルエポックの頃の歌曲、退廃的でもあり、文化爛熟の雰囲気もあり、クルト・ヴァイル的なものも含まれる、というような、本当に「歌曲」っていうものを作ってみたい。

──先ほど聞かせて頂いたデモの1曲目、歌ではないのですが、少しオールドファッションな感じがしてベルエポックというワードと符合する気がしました。

三宅 あぁ、あの曲は実はフォレストの方なんですけど、もしかしたら僕がやりたいことは全てオールドファッションなのかもしれませんね。あの曲は微分音でチューニングしたピアノを使っているんです。西洋音楽的な観点からするとチューニングが合ってないピアノ。

──ピアノと言えば、気になっていることがあります。パリのご自宅にあったピアノ。三宅さんご自身の演奏で数々の名曲を生み出してきたあのアップライトピアノは、今回の引越しでどうなるのでしょうか?

三宅 あのピアノ、好きだったので維持したかったんですけど、やっぱり船便で送るとか、トランクルームの環境のことを考えると難しくて…泣く泣く手放してしまいました。ピアノショップも経営している調律師さんに譲ったのですが、地下スタジオから運び出すためには、バラバラに解体する必要がありました。

──あのピアノが無くなってしまうのは、凄く悲しい気持ちになります。ニューヨークでもいいピアノが見つかると良いですね。

三宅 ありがとうございます。パリの街はインフラの老朽化が激しくて、電気が止まる、ガスが止まる、漏水がある、ビルごと暖房が切れちゃって、冷蔵庫開けたら気温より冷蔵庫の中の方が温かかったみたいな(笑)そういう中では、コンピュータとか簡単に止まっちゃうんですが、ピアノとトランペットだけは、そこに楽器があれば鳴るんですよ。当たり前のことかもしれないけど、それ凄いことだなぁ、それが原点だなと思いました。そういえば地下スタジオが浸水被害があった時には、ピアノの命が危険に晒されたこともありました。

取材・文/原田潤一

撮影/加藤雄太