投稿日 : 2025.07.22

【ユッスー・ンドゥール】世界を舞台に躍動するアフリカ音楽界のスター─ライブ盤で聴くモントルー Vol.62

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

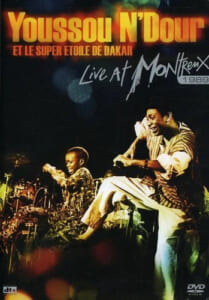

「ワールド・ミュージック」という新しい音楽ジャンルが成立し、日米欧で大きなブームとなっていた1980年代後半、そのジャンルの中心を担うひとりと目されていたユッスー・ンドゥールはモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演した。これ以降彼は、グラミー賞に何度もノミネートされ、ワールド・ミュージック界を牽引するスターに成長した。1989年のステージの全曲と、その6年後の1995年のステージからの5曲が収録されたDVDによって、若き日のユッスーの姿と、世界的音楽家となった彼の姿の両方を観ることができる。

ワールド・ミュージックを牽引したミュージシャン

英米以外の音楽、英語ではない言語をもって歌われる音楽が「ワールド・ミュージック」というジャンルに括られるようになったのは1987年からで、ジャンル発祥の地はイギリスであった。その後、主にはイギリスとフランスのレコード会社がこのジャンルを牽引したのは、ワールド・ミュージックの最大の供給地であるアフリカにおいて、かつて最も広範囲に植民地経営をしていたのがこの二国だったからだ。英語もしくは仏語を公用語とするアフリカの国は多く、したがって音楽ビジネスも展開しやすいというわけである。

欧州諸国による植民地支配が負の歴史であることは間違いないが、結果、そこからワールド・ミュージックという音楽市場が生まれ、日本の音楽ファンもその恩恵に浴するところとなった。数限りなくある歴史の皮肉のひとつである。

80年代後半から90年代初頭にかけての日本におけるワールド・ミュージック・ブームのことはよく憶えている。情報面においてこのジャンルの普及に最も功のあったのは『ミュージック・マガジン』誌で、キング・サニー・アデ、サリフ・ケイタ、パパ・ウェンバ、レディスミス・ブラック・マンバーゾといったアフリカのミュージシャンの名をあの雑誌で知った人は多かったと思う。当時まだ都内のあちこちにあった大型CDショップには必ずワールド・ミュージックのコーナーがあって、私はもっぱら南アフリカのジャズのCDを物色することに血道を上げていた。30年以上前、戦後の日本経済が頂点にあった頃の話である。

ワールド・ミュージックというジャンルが生まれたのは80年代後半だったが、そこにカテゴライズされる音楽は、もちろんそれ以前から世界各国各地域にあったものである。もっとも、欧米で新市場が開拓されたことで、ローカルな音楽をポップに洗練させようとする動きも見られたし、国内向けとグローバル向けとで音源を分けて販売するケースもしばしばあった。

その新しい音楽シーンで最も輝いていたミュージシャンのひとりがユッスー・ンドゥールだった。彼の名が当時のロック、ポップス界に最初に広く知られたのは、1986年にリリースされたピーター・ガブリエルのアルバム『So』への参加によってだった。非西欧圏の音楽に早くから着目していたガブリエルが、現在まで続くフェスティバル「WOMAD(World of Music, Arts and Dance)」を提唱したのは1982年である。その彼が惚れ込んだのがユッスーだった。

そこからのユッスーの人気の広がりは迅速であった。『ネルソン・マンデラ』(1986)、『ザ・ライオン』(1989)、『セット』(1990)といったアルバムをグローバルでリリースして大いに話題を集め、数々の海外公演を成功させた。油が乗ったその時期の彼のステージを記録したのが、1989年のモントルー・ジャズ・フェスティバルの映像である。

アメリカの黒人シンガーとは異質な魅力

この年のモントルー・フェスでは、ワールド・ミュージック・ブームの勢いに乗る形で、「アフリカ&ブラジル・ナイト」というプログラムが組まれた。ユッスーの出演はそのプログラムの一環であった。

選曲は当時の最新作であった『ザ・ライオン』からのものが12曲中7曲を占めている。バックを務めるのは当時の彼のレギュラー・バンドであったシュペール・エトワール・ドゥ・ダカールである。3人のパーカッション、2人のコーラスを含む9人編成のバンドで、メンバーのうち数人はダンサーも兼ねている。

ステージの冒頭、ユッスーは独唱によってボーカリストとしての力を観客にアピールする。彼の歌の魅力をどう表現すればいいだろう。オーティス・レディングやマーヴィン・ゲイと比較する人もいるが、オーティスにはほとんど似ておらず、繊細さや音域の広さという点ではマーヴィンに通じるものがなくはない。スティーヴィー・ワンダーを想起させる場面もあるが、ときにそんなフィーリングを感じさせるというくらいである。

要するにユッスーはユッスーであって、アフリカにはこういったタイプの歌い手がほかにもいるのかもしれないが、少なくともR&B/ソウル・シンガーに近縁のタイプを探すのは難しい。彼の独特なコブシ回しや浮遊感は、アメリカの黒人シンガーとは異質である。

ユッスーの母国である西アフリカのセネガルは、36の言葉が使われている多言語国家で、公用語がフランス語なのは旧宗主国がフランスであるからだが、国民の多くは日常的にはウォロフ語を用いている。ユッスーの曲の歌詞の多くもウォロフ語の歌詞で書かれていて、ほかにフランス語、英語、さらにフラニ語、セレール=シン語、マンディンカ語と、計6つの言葉で彼は歌っている由である。民族語の聞き分けが私たちに困難なのはもとより、英語やフランス語にも独特の訛りがあり、また一曲の歌詞の中に複数の言語がある場合もあるので、どの曲のどこでどの言語が使われているかは正直よくわからない。その言葉の響きがもたらす謎めいた印象もまた、彼のボーカルの魅力である。

ちなみに、という話になるが、ジャズやブラック・ミュージックのファンの中には、ウォロフ語という言語名を耳にしたことがある人がいると思う。かつてはジャズの世界で、現在では音楽シーンに限らず広く使われている「ヒップ/hip」というスラングは、ウォロフ語の「hepcat」に由来するというのが半ば定説になっていて、これは「目を開いた人」を意味する言葉である。新しさやかっこよさに対する慧眼を意味するのがヒップという言葉であるから、この説にはそれなりの信憑性がある。

ユッスーの故郷セネガルと、その領土内に国土が完全に包摂されているガンビアの二国は、合わせてセネガンビアと呼ばれるが、地図を見ればすぐにわかるように、その二国はアフリカ大陸の最西端にある。つまり、アメリカに最も近いアフリカがセネガンビアであり、ここに大西洋奴隷貿易の主要港のひとつが設けられていたのはそのためである。この地からアメリカに送られていった奴隷の中には、ウォロフ語の話者が少なからずいたと考えられる。あるアメリカの言語学者によれば、現代アメリカ英語の口語表現の中には、ウォロフ語の痕跡がしばしば見られるという。

「hip」もそのひとつで、ほかに音楽やダンスの一スタイル、ほら話、マリファナの隠語など多義的な意味をもつ「jive」、音楽のセッションを意味する「jam」などもウォロフ語起源である可能性があるらしい。西アフリカからアメリカに奴隷として連れてこられたウォロフ人が、奴隷制の時代、さらにその後の時代を通じてそれらの言葉を継承してきたということか。興味深い逸話であると思う。

アメリカ黒人音楽とアフリカ音楽の共通性とは

さて、ユッスー・ンドゥールの話である。彼のボーカル・スタイルは、「グリオ」の歌唱法を踏襲していると言われる。グリオは、プロの楽師、宮廷付きの語り部、歴史の伝達者、詩人といった役割を伝統的に担ってきたアフリカの吟遊詩人で、「父系に基づく世襲制の語り部であり、自分の仕える王族の家系を楽しませたり、民衆に娯楽を提供したりする者」と、最近出版された『ブラック・カルチャー──大西洋を旅する声と音』(中村隆之著)では説明されている。ユッスーの母は、歴史あるグリオの家系であった。

グリオは西アフリカの各地にいるが、とりわけ内陸部のサバンナ地帯のグリオの音楽はブルースのルーツのひとつであるという説がある。『ブルースの歴史』などの著書でわが国でも知られるポール・オリヴァーが提唱した「ブルースのサバンナ起源説」である。

コラやハラムといった弦楽器を弾きながら歌うのがグリオのスタイルで、アメリカの黒人奴隷がアフリカ音楽に欠かせない打楽器の使用を白人から厳に禁じられていた中にあって、弾き語りのスタイルは、スコットランドやアイルランドをルーツとする白人フォーク・ミュージックとの親和性が高かったために生き延びることができた。そしてそれがのちにブルースという音楽の形式として定着した。オリヴァーはそう見立てていて、「研究がさらにすすめられれば、ブルース・シンガーとグリオの音楽の親戚関係は、細部にいたるまで明らかにされるだろう」と書いている(『ブルース──アフリカ』)。

グリオの歌唱が伝承されてきた西アフリカはイスラム文化圏であるので、グリオにもイスラムの影響が及んでいるとみるべきである。だとすれば、ブルースの古層にはイスラム文化の要素があることになる。これもまたたいへんに興味が尽きない論点である。

実のところ、アメリカの黒人音楽とアフリカの音楽との類縁性は、それほどはっきりしているわけではない。グリオの音楽などを除けば、打楽器の使用が必須のアフリカ音楽とブルースの共通性を見つけるのは簡単ではないし、アフリカ音楽のリズムとジャズのスウィングのリズムの間には大きな懸隔があるとオリヴァーは言っている。

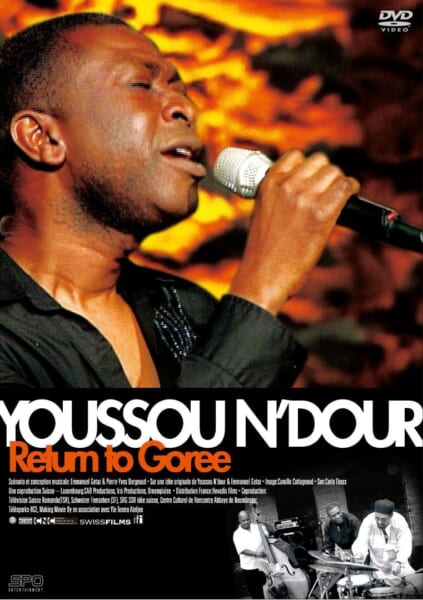

それでも、アメリカ黒人音楽とアフリカ音楽の間に通底する何かを見つけたいとユッスー・ンドゥールは考えたのだろう。2006年に製作されたドキュメンタリー『魂の帰郷/Return to Goree』は、アトランタ、ニューオリンズ、ニューヨークなど、アメリカ黒人音楽の聖地と言っていい都市をユッスーが旅しながら、ゴスペルやジャズ・ミュージシャンと会い、彼ら彼女らをメンバーに加えた「ジャズ・バンド」で故郷セネガルに帰って、かつて奴隷貿易の拠点であったゴレ島でライブを行うという一種のロード・ムービーであった。

ジャズという音楽はよく知らないと言いながら、ユッスーが音楽探求の旅のテーマをジャズに定めたのは、そこにアフリカ音楽と共通する何かがあるという直感があったからである。その直感の正しさを映画の中で証明するのは、ニューオリンズの敏腕ドラマー、アイドリス・ムハマッド(イスラム名への改称前の名はレオ・モリス)だ。

セネガルのパーカッション奏者たちの演奏を聴いて、自分たちのリズムと同じだとアイドリスは言う。ファッツ・ドミノの「ブルーベリー・ヒル」のレコーディングに参加した男である。彼が言う自分たちのリズムとは、ジャズだけではなく、R&Bやファンクを含むニューオリンズのリズムの総体を意味していただろう。彼は体に染み込んだそのリズムにアフリカとの共通性を感じた。「考える」ことではなく「感じる」ことがアメリカ黒人の音楽とアフリカ音楽のつながりを知るためには必要である──。この作品はそう言っているように思える。

6年の間に起こった大きな変化

1989年のモントルーのステージでの若きユッスーは、歌と踊りとをもって全力で音楽の躍動を表現している。トーキング・ドラムなどのパーカッション、ギターやベースなどの電気楽器、サックス、歌と踊り。そのすべてが混然となった幸福なグルーヴに浸って、聴衆たちはアフリカ音楽の神髄のようなものを感じ取っただろう。

ワールド・ミュージックという市場が生まれて間もなかった時期であったと考えれば、会場のオーディエンス中には、アフリカの音楽に初めて直に接した人も少なくなかったはずである。ユッスーの音楽がアフリカ音楽のすべてではないにしても、モントルーにおいて彼がアフリカ音楽を広く世界に広める伝道師のような役割を果たしたことは間違いない。

このステージの6年後の1995年、ユッスーは再びモントルーのステージに立った。DVDにはそこからの5曲も収録されている。その映像を見ると、1989年の頃と比べてユッスーの顔つきが大きく変化していることがわかる。この6年の間に、彼はアフリカ音楽の伝道師から、世界的なスターへと大きく飛躍した。その自信が表情に満ちているように見える。

変化はそれだけではない。1995年のステージでは、欧米で200万枚を売ったネナ・チェリーとのコラボ曲「7セカンズ」がバンドのコーラスとのデュエットで披露されているほか、80年代からユッスーがレパートリーとしてきたボブ・ディランの名曲「自由の鐘」も歌われているが、とくに印象的な曲が「ネルソン・マンデラ」だ。南アフリカの悪名高い人種差別制度アパルトヘイトに反対し、国家反逆罪で27年間にわたって獄中にあった人物。その解放を求めたこの曲は、1989年のモントルーでも歌われていたが、曲の意味合いは6年の間に大きく変わった。

マンデラは1990年に釈放され、翌年には40年以上続いたアパルトヘイトがついに撤廃された。1994年5月、ユッスーが2回目のモントルーのステージに立つ2カ月前に、マンデラは全人種が参加した南アフリカ初の普通選挙によって大統領に就任している。

人種差別と闘った闘士の解放を求める歌から、かつて反逆者だった男の大統領就任を寿ぐ歌へ──。6年の間に曲を取り巻く環境が変わり、曲がもつ意味が変わり、それを歌うユッスー自身も変わった。変わっていないのは、彼の歌の力強さである。

ワールド・ミュージックの市場拡大に大いに功のあったユッスーだが、2000年のインタビューでは、従来のワールド・ミュージックというジャンルが終焉することを願っていると語っていた。そのジャンルに対する聴衆の期待や思い込みが、実はワールド・ミュージックを担う音楽家の表現を縛っているのだ、と。

「ワールド・ミュージックというひとつのジャンルが解き放たれて、アーティストたちが自由に創造できるようになった時こそ、本当に面白い世界が見えてくるんだと思う」(「ミュージック・マガジン」2000年2月号)

このインタビューを受けた時点で、ユッスーはすでにワールド・ミュージックの軛(くびき)から脱していたと思える。ジャンルに囚われることのない彼の自由な創造は、現在も続いている。

〈参考文献〉『ブルース──アフリカ』ポール・オリヴァー著/諸岡敏行訳(晶文社)、『アフリカの音が聞こえてくる』中村とうよう著(ミュージック・マガジン)

文/二階堂 尚

『Live at Montreux 1989』(DVD)

ユッスー・ンドゥール

■1.Macoy 2.Fenene 3.Immigrés 4.Bess 5.The Truth 6.Kocc 7.Shakin’ the Tree 8.Mole 9.Percussions 10.Bamako 11.Mandela 12Gainde〈Bonus Tracks 1995〉1.Nelson Mandela 2.Toxiques 3.7 Seconds 4.Set 5.Chimes of Freedom

■ユッスー・ンドゥール (vo,perc)、シュペール・エトワール・ドゥ・ダカール

■第22回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1989年7月8日