投稿日 : 2025.09.05

大塚「ドンファン」が継承する “酒と煙草と朝までジャムセッション” ─47年目を迎えた老舗の魅力【ジャムセッション講座/第35回】

構成・文/千駄木雄大 撮影/山元良仁

MENU

これから楽器をはじめる初心者から、ふたたび楽器を手にした再始動プレイヤー、さらには現役バンドマンまで、「もっと上手に、もっと楽しく」演奏したい皆さんに贈るジャムセッション講座シリーズ。

今回は大塚(東京都豊島区)の「Live Jazz Bar DONFAN」を訪問。創業から半世紀を迎えようとする老舗だが、ジャムセッションを開始したのは90年代の終わり頃。以来、30年近くライブやジャムセッションを継続して人気を博している。これほど長く、多くのジャズファンやミュージシャンを惹きつける理由は何なのか?

【今回の現場】

Live Jazz Bar DONFAN

開業から今年で47年目を迎える、大塚におけるジャズの老舗。ミュージシャンの登竜門的な一軒。営業時間は19:00〜28:00、毎週金曜日は23:30〜29:00。定休日は月曜日。ジャムセッションは月に一度の「大力セッション」のほか、毎週金曜日に朝まで行われている。フードメニューも豊富。

東京都豊島区南大塚2-32-8 B1/03-3945-0529【担当記者】

千駄木雄大(せんだぎ ゆうだい)

ライター。31歳。大学時代に軽音楽サークルに所属。基本的なコードとパワーコードしか弾けない。セッションに参加して立派に演奏できるようになるまで、この連載を終えることができないという苦行を課せられ執筆中。『美術手帖』の編集長ではないが、美術の「美」の字もない田舎には音楽を享受できる場所も少なく、子どもの頃は大草原の小さな家で『rockin’on』のフジロックやサマーソニックの記事を読みながら「都会はいいな」と憧れていたものだ。ちなみに私が言う田舎とはアメリカのテネシー州です。

創業47年! 登竜門としても機能する老舗

JR山手線・池袋駅の隣駅、大塚にライブ・ジャズ・バー「ドンファン」がある。ここは創業47年目の老舗で、日本におけるジャムセッション勃興期から、数多くのミュージシャンが訪れてきた。

実はこの店、前々回の記事に登場した中国人ベーシストの紀鵬(ジ・ペン)氏が行きつけとして紹介してくれた。同氏だけでなく、中国人ギタリストの関家傑氏も日本にいるときはここに足を運んでいるという。つまり、現役の外国人プレイヤーたちにも愛されているのだ。

90年代後半から若手ミュージシャンの登竜門としても機能してきた側面もある。長年、多くの人に愛されるこの店の魅力とは一体なんなのだろうか? 実際に足を運んで、その雰囲気を確かめてみよう。

下町情緒と夜のお店の猥雑さが混じり合い、独特の雰囲気を生み出す大塚駅前。ドンファンは南口を出て居酒屋や夜のお店を越え、10分ほど歩いた静かな住宅街にある。

同店が入る雑居ビルには人気の居酒屋もあるようで、夕方になるとサラリーマンたちがぽつぽつとビルに入っていく。てっきりジャムセッションのお客さんかと思い、「早すぎるのでは?」と驚いたが、さすがに早すぎた。

店内に入ると、そこはスナックのような佇まいの空間。奥にはグランドピアノやアンプが設置され、バーカウンターの前には15人ほど座れるソファが置かれている。壁には五線譜をモチーフにしたグラフィティや、さまざまなアーティストや写真家の作品が飾られている。

この店では定休日の月曜日以外、毎晩のようにライブが行われている。ジャズに限らず、シタール奏者・田中悠宇吾氏によるインド音楽など、ほかではなかなか聴けない演奏も楽しめる。

「3か月でつぶれる」という予想と裏腹に……

そして毎週金曜日の23時半以降と、月に一度の「大力セッション」でジャムセッションが行われる。「大力」とはジャズドラマーの原大力氏。大西順子トリオなどでも知られるベテラン奏者だ。

「和気あいあいと演奏を楽しむお店もありますが、ここのジャムセッションにはみんな気合を入れて来ていますね。見るたびにスキルアップしていますよ」

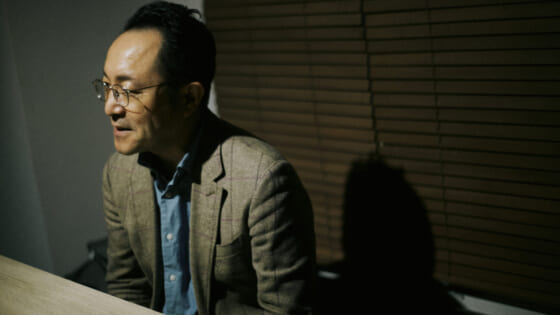

そう語るのはオーナーの中武秀顕氏。ピアニストとしての顔も持つ。

もともとドンファンは、中武氏の母親が営んでいたカラオケバー・スナックだった。それを27年前に引き継ぎ、2代目となった。

「それまで僕は演奏だけで生活していたのですが、お店を引き継ぐにあたり、ジャズバーに変えようと思ったんです。ジャムセッションも始めようと原さんにお願いして、『大力セッション』がスタートしました」(同)

こうして、90年代の後半に今でも続く大力セッションがスタート。地下にある店ながらグランドピアノを設置した。相当な気合の入れようだ。

「実はスナックからジャズバーに変えるとき、母親からは『3か月で潰れる』といわれてしまったんですよ。ところが、この周辺には当時、このような業態の店がなかったため、2年くらいは毎日満員になりました」(同)

当時、日曜日は18時にオープンして翌朝5時までジャムセッションを開催していた。混雑どころか、行列ができるほどの大賑わいだったという。

なぜそんなに人が集まったのかというと、ドンファンがジャムセッションを始めた90年代後半には、近隣では高田馬場イントロくらいしかセッションできる店がなかったからだ。

「Don Juan」ではなく「Donfan」

そもそも、日本にジャムセッションがニューヨークから輸入されたのが、同時期だというのはこの連載の読者であれば周知の通りだろう。ジャズシンガーとしても活躍する中武忍氏(店長)はこう語る。

「あの頃、夜中のジャムセッションにはアマチュアだけでなく、プロのミュージシャンたちもたくさん来てくれたため、本音で言えばなかなか参加しづらかったでしょう。それでもここから多くの若いミュージシャンたちが育っていき、今も第一線で活躍しています」

日本のジャムセッションを牽引してきた老舗の現場だが、ちなみに「ドンファン」という店名の由来は何だろうか? ジャズを専門とする店の店名の由来といえば、アメリカのレジェンドプレイヤーたちのスタンダードナンバーだったりするが、「女たらし」の意味合いで使われる「ドンファン」はスペイン生まれである。

「義母(秀顕氏の母)がこの店を始める前にやっていた店名が『ドン』だったんです。それがこの場所に移転するときに “お客さんたちはドンのファンだ” ということで『ドンファン』になったんです。だから、プレイボーイの代名詞である『ドン・ファン(Don Juan)』とは違い、うちのファンは英語の “fan” なので『Donfan』なんです」(同)

確かに、看板をよく見たらスペルが違う。

そして、その話を聞いて「えっ? そうだったの?」と思わず声を上げたのは、長年通い続ける常連客。キープしていた焼酎をコップに注ぎながらこう語る。

「僕はとあるピアニストを追いかけているうちにこの店を知って、いつの間にかこの店の “ファン” になってしまった。ライブというよりお店の雰囲気が好きなんですよね」

確かにバーカウンターの奥にはたくさんの酒瓶が並んでいる。それに、生演奏が聞けるとしたら、バーとしての満足度は高そうだ。

みんなが好きに演奏できる大人の遊び場

そんな同店のメインはジャムセッションというよりもライブ。出演者はどのように決まるのだろうか? 忍氏はこう語る。

「知り合いからの紹介ですね。やっぱり、共通の知り合いがいてようやく信用できるものです。CDを送られてきて『やらせてください』みたいなのは、うちはやっていないです。ライブはだいたい第一部が19時半から20時くらいに始まって、第二部が21時過ぎくらい。22時半から23時くらいに終わりますが、人が帰るまでお店は開いているので朝になることも……(笑)」

なかなか、夜が長そうなお店だ。月曜日が定休日なのは「スタッフが休むため」なのだ。

ちなみに、筆者が訪れたのは金曜日で、23時半以降のジャムセッションだけでなく、20時から大力セッションが行われる日だった。

「さすがに開店1時間前に来るお客さんはいない」と冒頭で書いたものの、スタート時間が近づくにつれてお客さんの数は増えていき、ハウスバンドによる演奏が始まる頃にはすでに10人ほどが集まっている。

「今日は23時半まで原大力セッションがあり、その後は、現在スタッフとして入っている若いミュージシャンたちが主体のセッションが朝まで行われます」(秀顕氏)

大力セッションの参加費は3000円。この人数なら2〜3回は自分の番が回ってくると考えれば、そこまで高いわけではない……。そう取材ノートに書き留めているうちに、あっという間にソファ席も満席になった。15人以上店内にいる気がする。

若者もいるが、中年の円熟したプレイヤーたちが中心。楽器プレイヤーだけではなく、ヴォーカリストも複数人いる。

「大力セッションの3000円とは別に、参加費を2000円集めて朝までジャムセッションを行っているのですが、酒も入っているのでセッションにはならないですよね(笑)。ただ、ピアノもベースもドラムセットもあって、みんな好きなように演奏できる遊び場ですよ」(忍氏)

かつてのジャムセッションの雰囲気を体験できる!?

「遊び場」とは、なんとも興味深い表現だ。もちろん、年齢的な大人だけではなく、東京大学のジャズ研が貸し切るなど、若者も大歓迎だ。この日も、初めて参加するという男子学生がいた。

ハウスバンドのメンバーの中には、この店でのジャムセッションは今回が初めての者もいる。ピアニストの清水絵理子氏はこう語る。

「普段、ライブに出演していますが、このお店でのセッションは今日が初めてです。『盛り上がって朝までやるよ』と聞いたのですが、まるで私が若い頃に参加したジャムセッションのような雰囲気ですね。昔はライブが終わったあと、仲間内で『もう一軒ジャムセッションに行こうか』と言って朝まで飲んで演奏して、本当に熱かったです」

ベースの佐藤潤一氏も同じくライブには何度か出演しているが、ジャムセッションへの参加は2回目だ。

「普段は高田馬場イントロや渋谷のボディ&ソウルに参加していますが、ほかの現場と比べてもドンファンは大塚という土地に根差したお店という印象ですね。僕は活動歴5年目ですが、1回だけ別のお店で深夜セッションに参加したことがあります。もう覚えていないですが、眠くて酔っ払って……(笑)。いよいよ弾けなくなったときに退散しました」

コロナ禍でジャムセッションの人口や現場のあり方は変わったものの、ドンファンでは「夜な夜な酒を飲みながら楽器を演奏する」という、絵に描いたようなジャムセッションが今も続いている。

参加者はプロ・アマ、男女、年齢を問わずさまざま。秀顕氏が始めたジャムセッションの火は消えることがない。同氏はこう語る。

「大塚駅周辺にも音楽のお店が増えていき、今では『大塚ミュージックフェスティバル』を開催するようになりました。実行委員長は僕です。あいにく今年はイベントが多すぎて開催できませんでしたが、来年4月24日には開催するので、ぜひ来てほしいですね」

音楽は人々を魅了し続けるのだ。

構成・文/千駄木雄大

撮影/山元良仁

ライター千駄木が今回の取材で学んだこと

① 昔は夜通しジャムセッションが行われていた

② 何歳になっても演奏できる場所はある

③ 今はCDを送ってもライブには出られない

④ ジャムセッションの現場は「大人の遊び場」である

⑤ 酔って眠くなると演奏はできない