投稿日 : 2021.11.15 更新日 : 2022.01.26

【ドクター・ジョン】ニューオリンズの巨匠による豊潤な音楽世界─ライブ盤で聴くモントルー Vol.38

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

偉大なピアニストであり、数えきれないほどのミュージシャンをサポートした名セッション・マンでもあったドクター・ジョンが77年の生涯を閉じたのは、2019年のことである。一時期の停滞はあったものの、晩年まで旺盛な活動を続けた彼は、音楽界で最もリスペクトされるミュージシャンの一人だった。「ポピュラー音楽の故郷」ニューオリンズの豊潤な音楽を広く世界に広めた巨人は、1995年、8人編成のバンドを率いてモントルー・ジャズ・フェスティバルのステージに立ち、その奥行きの深い音楽によって聴衆の心を捉えたのだった。

J・F・ケネディとニューオリンズ

1963年に起きたジョン・F・ケネディ米大統領暗殺事件の真相はいまだ明らかになっていない。公式には、ソ連への亡命歴のあるリー・ハーヴェイ・オズワルドの単独犯行であるとされているが、それを本気で信じている人は多くはなく、マフィア犯行説やCIAが主導した一種のクーデターであったという説などがあって、今も論争は盛んである。

この暗殺事件の真相を突き止めようとする検事の活躍を描いた映画『JFK』(1991年)の舞台がニューオリンズなのは、オズワルドと、この反抗の陰の実行犯の一人と目されているクレー・ショーがニューオリンズの出身だったからであり、真相を明らかにするために奔走するジム・ギャリソンがニューオリンズの地方検事だったからである。映画では、ギャリソンをケヴィン・コスナー、オズワルドをゲイリー・オールドマン、ショーをトミー・リー・ジョーンズが演じている。いずれも絶妙なはまり役だった。

監督のオリヴァー・ストーンは、ギャリソンを不屈の精神をもった熱血漢として描いているが、ドクター・ジョンに言わせれば、彼は「胸糞の悪いモラリスト野郎」ということになる。ニューオリンズ音楽のファンにとって必読の書であるドクター・ジョンの自伝『フードゥー・ムーンの下で』で、ドクター・ジョンは「一九六二年か六三年、ニューオリンズに存在したいわゆる腐敗というやつを一掃しようと、ケツの毛まで逆立てて躍起になった男」がジム・ギャリソンであり、彼のせいで「ニューオリンズのミュージック・シーンの生命線でもあったギャンブルハウスや、売春宿や、ジュークジョイント(※)や、イカサマ師たちの寺院に、次々と錠がおろされていった」と激しい筆致でギャリソンを非難している。この一人の地方検事のために「音楽はドブに叩き込まれた」のだと。

※生演奏を聴くことができるアメリカ南部の酒場

生まれ故郷を離れてLAへ

もっとも、1950年代までのニューオリンズは、熱血検事が「ケツの毛まで逆立てて」取り締まらなければならないほどに滅茶苦茶な街だったようだ。10代半ばの子どもがドラッグを当たり前のように使っていたし、人々は喧嘩沙汰となればピストルをぶっ放し、盗みは日常茶飯事だったとドクター・ジョンは書いている。彼自身、音楽活動を始めたのとほぼ同時期の12歳でマリファナを初体験し、15歳からは主にヘロインを愛用するようになった。ヘロインは最初から血管注射で服用していて、常用は1989年まで実に34年にわたって続いたそうである。よく死ななかったものだ。

10代で数度の逮捕歴があったドクター・ジョンは、20代前半にドラッグ所持の容疑で隣のテキサス州のフォートワース刑務所に収監される。この刑務所もまた相当に滅茶苦茶だったらしい。所内での殺人、同性間のセックス、ドラッグ使用はごく普通のことで、「シラフで入ってきて、ヤク中になって出ていくやつらさえいたくらいだ」というから、もはや笑うしかない。

ほとんどヤクザのような青春時代を過ごしたドクター・ジョンが、出所後にニューオリンズに戻らずロサンゼルスに向かったのは、ミュージシャンが活動する場がすでにギャリソンによって壊滅状態になっていたからだと本人は説明している。そうして、故郷を去ることで募った強い望郷の念が、それ以降の彼の音楽表現の根幹を成すこととなった。ニューオリンズを離れたからこそ、むしろ純粋にニューオリンズの伝統音楽を培養できたことが『フードゥー・ムーンの下で』を読むとよくわかる。

仮面をかぶったニューオリンズ音楽の伝道師

1968年に発表されたファースト・アルバム『グリ・グリ』は、ニューオリンズに根づくヴードゥー教の文化を一種のショー・パッケージにしたもので、「ドクター・ジョン」とは過去に実在したヴードゥーの呪術師の名前である。彼は当初そのキャラクターをオルガン・プレーヤーのロニー・バロンに演じさせようとしたが、断られたためにバンド・リーダーである彼自身がドクター・ジョンとなったのだった。

もともとセッション・ギタリストであった彼が鍵盤奏者に転向したのは、友人の喧嘩の仲裁に入ったときの拳銃暴発のもらい事故で、左手の指が切断寸前になったからだ。歌を歌うようになったのは、バンドのボーカリストがたまたまライブを欠席したためで、彼自身は自分の声を「低くて、蛙のような声」であり、自分は「ハッタリのシンガー」であると言っている。晩年のインタビューでも、「自分の歌は最悪だと思っている」「自分をヴォーカリストだとは思っていない」と強調しているから(「ミュージックマガジン」2014年9月号)、よほど歌うことが嫌いだったようだ。しかしあのダミ声がなかったとしたら、彼の音楽がこれほど人を惹きつけるものになったかどうか。

ドクター・ジョンの音楽人生を自伝から紐解いていくと、その多くの部分がいわば消極的動機によって形成されていたことが見えてくる。ニューオリンズで音楽活動ができなくなったこと、ギターが弾けなくなったこと、歌いたくないのに歌わなければならなかったこと──。しかし、その結果があの素晴らしく豊かな表現となったのは、結局のところ彼がアーティストとしてもセッション・マンとしても一流だったからである。ドクター・ジョンがいなければ、「ポピュラー音楽の故郷」であるニューオリンズのリアルな音楽が、現代のポピュラー音楽市場に広く流通することはなかっただろう。彼は、マック・レベナックという生まれ名を「ドクター・ジョン」という仮面によって隠しながら、ニューオリンズ音楽の伝道師の役割を生涯演じたのだった。

「躍らせて、じっくり聴かせる」達意のステージ

ドクター・ジョンはモントルー・ジャズ・フェスティバルに何度か出演しているが、現在、CDとDVDで視聴できるのは、1995年のステージである。時期的には、ドラッグ中毒の治療を終え、代表作『ガンボ』と対になる後期の名作『ゴーイン・バック・トゥ・ニューオリンズ』を発表する一方で、名プロデューサー、トミー・リピューマと組んでジャズ・スタンダード集をレコーディングするなど、充実した活動を続けていた頃に当たる。

ホーンを含む8人編成のバンドで臨んだステージの幕を開くのは『ガンボ』からのニューオリンズ・スタンダード「アイコ・アイコ」だ。ウルフルズが、大瀧詠一の「福生ストラット」を改作した「大阪ストラット」の中で、「Iko, iko, iko iko un day」というこの曲の歌詞を「大阪、大阪、あれもこれもあんで」と変えて引用していた。余談である。

3曲目の「カモン(レット・ザ・グッド・タイムス・ロール)」も『ガンボ』の収録曲で、ジミ・ヘンドリックスの炎を吐くようなバージョンがとりわけよく知られている。ドクター・ジョンはこの曲のみでギブソンSGを手にしてブルージーなギターを披露している。

7曲目の「ライト・プレイス、ロング・タイム」は、彼にとって唯一のポップ・チャートのベスト10に入ったファンク・チューン。このステージのハイライトの1曲だ。最後の「メス・アラウンド」も『ガンボ』に収録されていた曲。レイ・チャールズの初期の代表曲の一つでもある。作曲者はアトランティック・レコードの社長だったアーメット・アーティガンで、彼はブギ・ウギ・ピアノのオリジネーターであったカウ・カウ・ダヴェンポートの「カウ・カウ・ブルース」をベースにこの曲をつくったのだった。ドクター・ジョンは、レイ・チャールズ・バージョンにはなかった「カウ・カウ・ブルース」のリフを加えて、原曲に近いアレンジに戻している。

ステージは全般に、「躍らせて、じっくり聴かせる」というパターンの繰り返しになっていて、ニューオリンズ音楽の一部であったカリビアン・テイストの組み入れ方も見事である。ラグタイム、ブギ・ウギ、ストライド、ラテン、ファンクとあらゆるスタイルを自家薬籠中のものとしたピアノの味わいは言うまでもない。90年代における彼の代表作の一つに数えていいと思う。

同郷の偉人に捧げたラスト・アルバム

このステージからおよそ10年後の2014年、ドクター・ジョンは同郷の偉人であるルイ・アームストロング(サッチモ)へのトリビュート盤をレコーディングした。きっかけは、サッチモが彼の夢枕に立ったからだったという。「ルイが僕に言ったんだ。僕の音楽をキミのスタイルで演奏してくれ、と」。先のインタビューでドクター・ジョンはそう話している。3年の構想を経てレコーディングされたそのアルバム『スピリット・オブ・サッチモ』は、サッチモのレパートリーをほぼ原形をとどめないほどに換骨奪胎したコンテンポラリーなR&Bアルバムとなった。それがまさしくその時点での「ドクター・ジョンのスタイル」だったのだし、本来カバーやトリビュートというのはこのような大胆な解釈でなされるべきものだと思う。サッチモの音楽をサッチモのスタイルでトリビュートするなら、元々の音楽を聴いた方がいいに決まっている。

結局、このアルバムがドクター・ジョンの生前最後のアルバムとなった。故郷ニューオリンズを離れて「幻想のニューオリンズ」を描こうとしたファースト作から始まり、ニューオリンズが生んだ最大の音楽家であったルイ・アームストロングに捧げる作品を最後にして、まさしく円環を閉じるようにドクター・ジョンはその豊穣な音楽人生を終えたのだった。

長く音楽を聴いてくると、何を聴いても心が動かなくなる時期がたまにやってくる。そんなときにドクター・ジョンの音楽を聴けば、硬直した心は再び躍動するだろう。音楽がもつ原初的な力を思うままに操って多くの人を幸福にした、まさしく呪術師のようなミュージシャンであった。

文/二階堂 尚

〈参考文献〉『フードゥー・ムーンの下で』ドクター・ジョン(マック・レベナック)、ジャック・ルメル著/森田義信訳(ブルース・インターアクションズ)

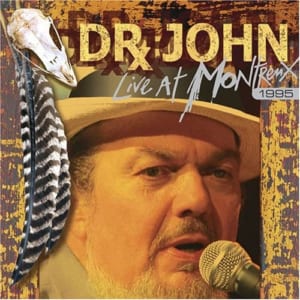

『Live at Montreux 1995』

ドクター・ジョン

■1.Iko Iko 2.Renegade 3.Come On (Let the Good Times Roll) 4.Tell Me You’ll Wait for Me 5.Blues Skies 6.Gee Baby Ain’t I Good To You 7.Right Place, Wrong Time 8.Makin’ Whoopee 9.Goin’ Back to New Orleans 10.The Big Bass Drum (On A Mardi Gras Day)~I Shall Not Be Moved 11. Mess Around

■Dr.John(vo,p,g)ほか

■第28回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1995年7月19日