投稿日 : 2019.08.30 更新日 : 2022.05.02

【インタビュー/小坂 忠】同志たちとのライブ・アルバムを発表。原点『ほうろう』を語る

取材・文/村尾泰郎 撮影/山下直輝

MENU

2018年9月13日公開記事を再掲

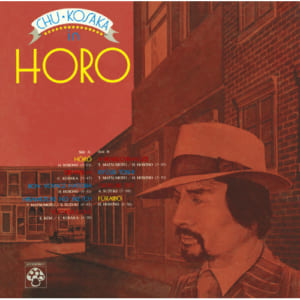

日本のロックシーンの草分けのひとり、小坂忠。盟友・細野晴臣がプロデュースを手掛け、ティン・パン・アレーが参加した75年作のアルバム『ほうろう(HORO)』は、R&Bを本格的に取り入れた先駆的なアルバムとして評価が高い。その名盤を全曲再現したライブが、今年3月5日にビルボードライブ東京で行われた。

この日、小坂を支えるバンドは、鈴木茂(ギター)、小原礼(ベース)、屋敷豪太(ドラム)、Dr.kyOn(キーボード)、斉藤有太(キーボード)、Aisa(コーラス)といった面々。さらに、同ステージの模様を記録したライブ・アルバム『HORO 2018 SPECIAL LIVE』が先日リリースされた。このアルバムから聞こえてくるのは “2018年の『ほうろう』”というべき深みを増した歌と熱気あふれる演奏だ。『ほうろう』をめぐる想い、そして、シンガーとして歩み続けてきた人生について、小坂に話を訊いた。

自分スタイルを発見した『ほうろう』

──『HORO 2018 SPECIAL LIVE』は、“あの名作”を再演するというファンにとってはたまらないライブですが、これはどういった経緯で企画されたのでしょうか。

昨年、大病を患って入院中にいろんなことを考えていたんだけど、これまでの(自分の)作品のなかでいちばん重要なものは『ほうろう』(1975年)だな、と改めて思ってね。元気になったら、また歌いたいと思っていたんです。

──『ほうろう』は日本のポピュラーミュージック史における重要作だと思いますが、あの作品は小坂さんにとって、どんな存在ですか?

あのアルバムを出すまでは、自分のスタイルを探していたんです。『ほうろう』で自分のスタイルが決まった感じがした。だから、(『ほうろう』は)自分の原点なんです。

──『ほうろう』はR&Bやソウル・ミュージックを本格的に取り入れたアルバムですが、それは小坂さんの意向だったのでしょうか。

いや、プロデューサーの細野(晴臣)君です。僕のことをいちばん理解してくれる友人だったので、アルバムは彼に全面的に委ねました。彼がティン・パン・アレー(注1)と作った音楽がそういう感じだったから、僕の歌い方もそれにあわせて変わったんです。もともと、個人的にソウル・ミュージックが好きで聴いてたんですけど、そういうことも細野君は知ってたから。僕が最初に好きになったシンガーってレイ・チャールズなんです。言葉に感情をこめて、絞り出すような歌い方が好きだった。

注1:細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆が1973年に結成した音楽ユニット。当初は「キャラメル・ママ」の名義で活動。のちに佐藤博が参加。

──でも、ソロデビューした頃は、穏やかなシンガー・ソングライター風の歌い方でしたね。それは、当時の小坂さんが聴いていた音楽や、時代の空気に影響されて?

そうですね。バッファロー・スプリングフィールドとかモビー・グレイプとか、西海岸のミュージシャンを聴いていましたから。でも、そういうバンドの曲をコピーしていると、「曲は面白いけど、なんで歌い方までマネしなきゃいけないんだろう?」と思ってね。それで自分のスタイルを探すようになって『ほうろう』で見つけたんです。

──アルバムに収録されている「機関車」は、71年作『ありがとう』に収録されていた曲のセルフカバーですが、オリジナルのフォーキーなアレンジに比べて、ソウルフルに変化していましたね。

この曲をカヴァーしたのは細野君のアイデアです。『ありがとう』の時は感情を抑えて歌ったけど、『ほうろう』では思い切り感情をこめて歌いました。

歌唱と演奏の変化

──今回のライブの唄いっぷりも圧巻で、「歌」が迫ってくるようでした。『ほうろう』(1975)発表時は、アルバムに参加したティン・パン・アレーとツアーを実施しましたが、今回のバンドとティン・パン・アレーとを比べたとき、違いを感じるのはどんなところでしょうか。

当時はみんな若かったから、演奏も人間的にも尖ったところがありましたね。でも、今のバンドのメンバーはキャリアを重ねているから、角がとれて丸すぎるくらい丸くなってる(笑)。だから、演奏にゆとりがあるんです。

──確かにずっしりした演奏ですね。ラストの「風来坊」も順番にソロをとりながら、バンド全体で大きなグルーヴを生み出していく。

歌っている自分だけが気持ち良くてもつまんないんですよ。バンドみんなが気持ち良くないと。音楽ってコミュニケーションが大事なんです。ギターが気持ち良く弾いていると、それを聴いてこっちも気持ち良くなる。そうすると、ぱっと目が合ったりして、言葉じゃない会話ができたりする。

──そういう演奏を見ていて観客も楽しくなって引き込まれていく。

そうです。最近はずっとこのバンドでやっているんですが、仕事の付き合いじゃなくて家族のようなもの。お互いに信頼しあっている。そういうところも聴いてほしいですね。

──そういえば、かつて『ほうろう』(1975年)の演奏にボーカルだけ録り直した『HORO 2010』(2010年)を発表しています。あのときは、演奏は当時のままだったので、今回のライブとはまた違った雰囲気でしたね。

じつは、少し前に『ほうろう』のマルチトラックが出てきたんですよ(注2)。久しぶりに聴いたとき、全然、古さを感じなかった。すごく勢いがある演奏で「これでもう一度歌ってみたい!」って思ったんです。それ、できたアルバムを当時のバンドメンバーに送ったら「ズルいよ〜」って言われた。俺も録り直したかった! って(笑)。

注2:アルバム『ほうろう』(1975)の、16chマルチトラックが2010年に発見される。小坂は、同セッションテープの色あせないクオリティの高さに触発され、歌い直しに挑戦。新たにボーカルだけを新録音した『HORO 2010』を完成させた。1975年当時のレコーディングメンバーは、細野晴臣、林立夫、鈴木茂、松任谷正隆、矢野顕子、吉田美奈子、山下達郎、大貫妙子、矢野誠。

──当時の自分のボーカルを聴いて、何を思いました?

なんというか……若い。声だけでなく“言葉の理解力”という面でもね。あのアルバムから30年近く経って、人生でいろいろ経験したことで、言葉に対する理解力や感じ方も違ってくる。それを歌を通じて出したいと思ったんです。

──そこで得た手応えが、今回のライブへと繋がったわけですね。例えば「しらけちまうぜ」はオリジナルでは甘い感じで歌われていましたが、ライブではぐっとソウルフルになりました。

原曲のキーはFなんだけど、今はGくらいで歌ってるんです。昔より高いキーでね。そのほうがメロディーに力を入れられるから。

まるで食物が血肉になるように…

──オリジナル版、そして2010年版から、さらに深みを増した歌声が聴けるのも本作の魅力です。ソウルフルな歌い回しと日本的なこぶしが自然に混ざり合って、まさに和製R&Bの真骨頂ですね。

昔はなるべくノンビブラートで歌ってたんです。というのも、ビブラートをつけると歌謡曲っぽくなっちゃうんで。でも、ゴスペルを歌っているうちに「まあ、いいか」って思うようになった(注3)。

注3:小坂は78年にゴスペル専門のレコード会社、ミクタム・レコードを設立。ゴスペル・シンガーとしても活動するようになる。

──ビブラートを解禁した?

うん。自由に歌えばいいや、って。

──それはいつ頃のことですか。

2001年に『People』っていうアルバムを出した頃かな。自分が食べるものが血肉になるように、自分が吸収してきたものが自然に音楽に現れる。それでいいじゃないかって思ったんです。

──シンガーとしての新たなターニングポイントだったんですね。それにしても、アルバムを聴いて驚きました。1年前に大病を患った人の歌声とは思えない力強さ。

だって、歌いたいからリハビリ頑張ったもん(笑)。リハビリには歩くのがいちばん良いって聞いて、病院中を歩き回った。人前で歌える、これほど気持ち良いことないですよ。

──そういう歌への情熱は昔からあったんですか。

歌うのは好きだったけど、当時は人を楽しませたいっていう気持ちはほとんどなかったですね。俺の歌が嫌いだったら聞かなくてもいいよ、って思ってた。嫌なミュージシャンだね(苦笑)。でもいまは、どうしたら聴いてもらえるんだろう? って思うようになりました。

──大きな変化ですね。何かきっかけがあったんですか。

76年にクリスチャンになって、音楽活動の場が変わったんですよ。教会とか、養護学校とか、少年院とか、これまで行ったことがないような場所で歌うようになった。そうなると、僕の歌を聴いたことがない人たちがそこにいて、決められた時間を共有しなければならない。

──まったくのアウェイの場所で歌う。大変な経験ですね。

最初は恐かったです。そのとき「どうやったら、この人たちと心を通わせられるんだろう」って考えるようになったんです。普段からライブで話すネタを考えるようになったり、歌の合間に手品をやったり(笑)。

──小坂さんが手品!? 今回のライブ盤でも、小坂さんのおしゃべりが楽しめますね。それで「しらけちまうぜ」の最初のタイトルが「ビビデバビデブー」だったということを知ったのですが、最初の歌詞も松本隆さんだったんですか?

細野君です。サビが〈ビビデバビデブー〉なんだけど、そんな早口ことばみたいな歌詞じゃ歌えない(笑)。それで松本君に頼んだら、ドラマーだけあってリズムに乗る良い歌詞を書いてくれました。

──さすがですね。でも、いまの世の中、自分と同じ主張の人としか付き合わない分断された社会になってきていますが、小坂さんは歌を通じて自分とは違う世界に住む人々に語りかけているんですね。

自分の好きなものしか触れていないと、どんどん自分の世界を小さくしてしまうと思うんです。もっと殻を破っていかないと。

──殻を破って発見したものが自分を変えていく。

そう。僕みたいな歳になっても、まだまだ発見はある。これまでいろんなミュージシャンとやってきて思うんですけど、新しい挑戦をできることがひとつの才能なんです。

小坂 忠/こさか ちゅう

1948年、東京生まれ。1966年にロックグループ「ザ・フローラル」で日本コロムビアよりデビュー。のちに細野晴臣・松本隆らとともに「エイプリルフール」結成。71年にはマッシュルームレーベルより初のソロアルバム『ありがとう』をリリースする。また、フォージョーハーフなどのバンド活動も精力的に行い、75年にアルバム『ほうろう』を発表。同作はリズム&ブルースの元祖的な作品としても現在でも日本の音楽界に影響を与えている。 76年、クリスチャンとなり、自身のゴスペルレーベル「ミクタム・レコード」を設立。ゴスペル音楽の活動を中心にセミナーやイベントを主宰。現在まで50タイトルを超えるゴスペルアルバムを制作し、日本はもとより、世界各地での公演を行う。また、近年も細野晴臣のプロデュースによるアルバム『People』(2001年)ほか、ゴスペルアルバム『き・み・は・す・ば・ら・し・い』(2004年)、高橋幸宏や小原礼らをメンバーに迎えた『Connected』(2008年)などを次々に発表。また、2010年には、自身の過去作『ほうろう』のボーカルだけを新録音した『HORO2010』発売。現在もR&B/ゴスペルを基調にしたシンガー・ソングライターとして精力的に活動中。 https://chu-kosaka.com/lib/

【小坂 忠 ライブ情報】

モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン 2019

ゲストにEgo-Wrappin’の中納良恵を迎えた「小坂忠 with 中納良恵」で出演決定!

【イベント詳細】https://www.montreuxjazz.jp/

小坂忠『HORO 2018 SPECIAL LIVE』(日本コロムビア)