投稿日 : 2020.12.18 更新日 : 2021.12.03

【福盛進也 インタビュー】新レーベルを興して“日本のジャズ”追求─「メンバーには “ジャズっぽい演奏はしないで”と伝えました」

取材・文/二階堂尚 撮影/前原佑柾(Yuma Maehara) 協力/キングインターナショナル

2018年に名門ECMからリリースしたリーダー・アルバム『フォー・トゥー・アキズ』で広く注目を集めたジャズ・ドラマー、福盛進也。新作『アナザー・ストーリー』は、彼が自ら立ち上げたレーベル「nagalu」から発表される2枚組の大作だ。「ECMではできなかったことをやりたかった」のがレーベルを発足させた理由だと福盛は語る。彼が本当に表現したかったこととは。そして、彼が考える「日本のジャズ」とは──。

ECM作品では実現できなかった「日本的なもの」

──ECMから発売されたリーダー作『フォー・トゥー・アキズ』は、日本の楽曲をECMの世界に溶け込ませた素晴らしい作品でした。あの経験を経て、音楽観などに変化はありましたか?

ECMでは本当につくりたいものをつくれなかったんですよね。『フォー・トゥー・アキズ』はマンフレート(アイヒャー/ECMのプロデューサー)がつくった”Shinya Fukumori”の作品であって、僕が意図していた音楽ではありませんでした。

──それは驚きです。とても完成度の高い作品だと思いますが……。

もちろん、完成度が低いとは思いません。でも、僕のイメージをマンフレートに理解してもらえないもどかしさがずっとありました。

──マンフレートはすべてのレコーディングに立ち合うそうですね。やはり彼のコントロールが強すぎたということでしょうか。

そういうことですね。でもECMでレコーディングしてみて、本当に自分がやりたいことが何かがよくわかりました。もっと日本的なもの、アジア的なものをつくりたいというのが僕の中にあった欲求で、それがこの新しいレーベルの立ち上げにつながっています。

──なるほど。自分が本当につくりたい音楽をつくろうと思ったら、自らレーベル・オーナーになるしかないということですね。“nagalu”というレーベル名にはどのような意味があるのですか?

「水が流れるような音楽」というイメージが僕の中にずっとあって、そこから「nagalu(流る)」という名前が浮かびました。「日本やアジアのアイデンティティをバックグラウンドにもつ新しい音楽を生み出す」というのがレーベルのコンセプトですが、方向性をガチガチに固めるつもりはありません。もともと計画や予定を立てるのが苦手なので、具体的にどんな作品をつくっていくかは、やりながら考えていきたいと思っています。

ジャズっぽい演奏はしないでほしい

──レーベルの第一弾となった『アナザー・ストーリー』は、『フォー・トゥー・アキズ』に比べると色彩感が豊かで、いい意味でウェットなフィーリングがあります。このフィーリングがマンフレートにはわからなかったということなのでしょうね。

そう思います。アジアの夜のちょっとねっとりした空気感というのでしょうか。この感じは、欧米の人には理解できないのかもしれません。

──とくに、ECMの音は乾いた静かさに特徴がありますからね。『アナザー・ストーリー』は2枚組の大作で、しかも曲のほとんどがオリジナルです。やはり、表現したいことがたくさんあったのですか。

もともと2枚にする予定はなかったんですよ。録音してみたらどの曲も出来がよくて、1枚に収まらなくなってしまいました。

──1枚目には「月」、2枚目には「花」というサブ・タイトルがついています。このコンセプトも録音の過程でできたものなのですか?

結果的に生まれたコンセプトですね。作品が完成したあとで、「月」はこれまでの自分を、「花」はこれからの自分をあらわしているのかな、と感じました。まあ、全部あとづけですが(笑)。

──参加メンバーも多彩です。

好きなミュージシャンに声を掛けたら、こんなメンバーになりました。ほとんどは飲み仲間ですが、ボーカルのSalyuさんとアルト・サックスのカノンちゃん(蒼波花音)は初めてでした。1枚目と2枚目の両方に入っている「美しき魂」ではSalyuさんにインプロビゼーションで歌ってもらっていますが、最初に聴いたときは衝撃でしたね。こんな歌い方があるんだって。

──「悲しくてやりきれない」など、インプロ以外の歌ものも何曲かありますね。

「悲しくてやりきれない」は僕のトリオのレパートリーだったのですが、今回初めてボーカルを入れました。拓次さん(青柳拓次/リトル・クリーチャーズ)とは以前に何度か演奏したことがあって、今回はこの曲ともう1曲歌ってもらっています。声が入っていようがいまいがすべての曲は「唄」だと僕は思っているので、とくにボーカル曲とインスト曲に区別はありません。

──参加メンバーには、このアルバムのイメージをどう伝えたのですか。

レコーディングでとくに指示はしませんでしたが、ひとつだけ、「ジャズっぽい演奏はしないでほしい」ということは伝えました。

──「ジャズっぽさ」とは?

それぞれのプレイヤーにソロのスペースを与えたり、インタープレイで盛り上がったりということです。実際、ジャズっぽく盛り上がっていい感じになった曲もあったのですが、その録音はあえてボツにしました。自分がジャズ・ミュージシャンであるという自覚ははっきりあるのですが、一般にイメージされるようなジャズ作品にはしたくありませんでした。

──確かに、バップではもちろんないし、インプロヴァイズド・ミュージックでもないし、なかなか形容しがたい音楽ではあります。もうひとつ、録音がモノラルというのも特徴的ですね。モノの方が作品の音像にふさわしいという判断だったのですか?

僕は生まれつき左耳がまったく聞こえないので、ステレオとかサラウンドということがわからないんですよ。ミックスで音の定位を決めることもできません。自分のレーベルなので、いつも聞こえている自分の世界を再現したいと思いました。今後の作品もすべてモノラルにしていく予定です。

──ジャズはもともとアメリカの音楽であり、日本やアジアのジャズ・ミュージシャンは、それを自分たちの音楽にするために工夫を重ねてきたし、今も工夫を続けていると思います。『アナザー・ストーリー』は、その点で非常に自然な「日本のジャズ」「アジアのジャズ」になっているように思います。オリエンタルなイメージを強調しているわけでもなく、日本の音階を使っているわけでもなく、ごく自然に。

オリエンタリズムには興味がないし、日本的な音階で日本を表現するというのは安易すぎますよね。例えば、北欧において独自のジャズが自然に育っていったように、日本やアジアのジャズが自然にできあがっていけばいい。そう思っています。

音楽に彩を加える楽器としてのドラム

──プロデューサーやレーベル・オーナーという立場には、プレイヤーや作曲家とは異なる判断力のようなものが求められると思います。戸惑いはありませんでしたか?

僕の中ではそれほど違いはないんですよ。演奏するときも、作曲するときも、音楽の全体像をいつも考えているので。

──ドラムもECMの作品以上に叩いていないイメージがあります。

ドラムのリーダー作だからといって、ドラムをたくさん叩かなければならないということもないと思うんですよね。僕はドラムをリズム楽器というより、メロディやハーモニーをつくる楽器だと考えているんです。

──リズム楽器はスウィングやグルーヴへの誘惑と切り離せないように思います。あえてプレイヤー・エゴを抑制しているということですか?

もちろんスウィングやグルーヴも大好きだし、ほかの人の作品ではスウィングするプレイをすることもあります。でも、そのスタイルは自分の音楽には合わないと思っています。バークリー(音楽大学)に行ったときに、ドラマーはみんな自分をすごく主張していて、ドラムが必要以上に目立つスタイルを疑問に感じるようになったんです。もっといろいろな演奏の仕方があっていいんじゃないかって。そんなときに出会ったのがECMの音楽でした。

──音楽に繊細なカラーリングを加えるという役割もドラムにはありますからね。同時代のドラマーで共感できる人っていますか?

いないですね、誰も。

──ドラマー以外では。

今回参加してもらったメンバーたちですね。あとは、韓国のサックス・プレーヤーのソン・ソンジェ。彼は僕にとって本当に大きな存在です。彼のプレイを最初に聴いたときは、「こんな演奏をする人がいるんだ」と思いました。アジア的なフィーリングという点で一番共感できるプレイヤーであり、大切な友人です。

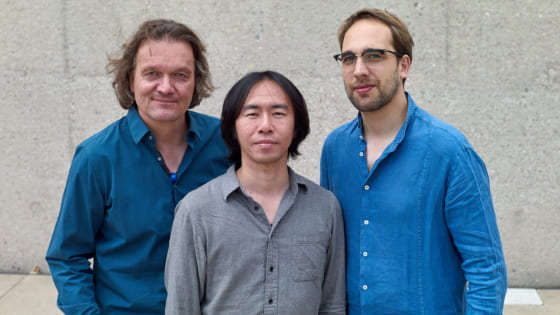

福盛とソンジェ、ジーン・パークによるトリオ。2019年、ソウルにて。

コロナ禍によってわかった「仲間」の大切さ

──新型コロナウイルスのショックが世界中に広がった2020年は、音楽関係者にとってもたいへんな年になりました。この状況をどう捉えていますか?

僕自身は、経済的な面ではコロナショック以前から危機的状態なので、あまり変わっていませんね(笑)。音楽業界全体ということでいうと、今後は本当にクリエイティブな人が残っていくのかなと思います。それから、「仲間」の存在がより大切になったと感じます。何かやろうとするときに、自然に集まってくれる人たちがいる。そのことのありがたさを今回の作品づくりで実感しました。ひとりでできることは限られていますから。

──レーベルの今後のビジョンをお聞かせください。

作品としては、今回参加してくれたピアノの浩一くん(佐藤浩一)とソンジェ。それぞれのリーダー・アルバムを次につくりたいと思っています。それから、レーベルと同時に立ち上げた”keshiki”というウェブサイトがあって、ここを表現の場としてうまく使っていきたいですね。

「keshiki」は、音楽、映像、写真などを手がけるアーティストが集まれる一種のプラットフォームで、集まった仲間同士で自主的にいろいろな企画を考えていくことを目指しています。日本ではあまり知られていない海外在住の日本人のミュージシャンたちの紹介もしていきたいと考えています。

──コロナの影響が収まるまでは、大々的なライブをおこなうのは難しそうですね。

メンバー全員を集めて、お客さんをたくさん入れてライブをするのはしばらくは難しいですよね。アルバムの全曲を映像化したので、まずはその上映会を開催する予定です。映像と少人数のメンバーの演奏とお酒。そんな組み合わせで楽しんでもらえればいいなと思っています。

取材・文/二階堂 尚

撮影/前原佑柾(Yuma Maehara)

福盛進也

1984年、大阪生まれ。15歳でドラムを始め、17歳の時に芸術高校にて音楽を学ぶために単身で渡米。その後、ブルックヘブンカレッジ、テキサス大学アーリントン校を経て、ボストンのバークリー音楽大学を卒業。10年間のアメリカでの活動後、2013年に拠点をミュンヘンに移し欧州各国で活動を開始。2018年には自身のトリオでECMレーベルに吹き込んだリーダー作『フォー・トゥー・アキズ』を発表。2020年、自身のレーベル”nagalu”を立ち上げ、12月20日に、2ndアルバム『アナザー・ストーリー』をリリースする。

https://www.shinyafukumori.com/

リリース情報

福盛進也『アナザー・ストーリー』

https://www.nagalu.jp/