投稿日 : 2021.06.28

「現代のジャズ」を理解するための作品ガイド

選・解説/村井康司

2000年以降にリリースされたジャズ・アルバムの中から、現代のジャズを知るためにぜひ聴いておきたい20作品を選んでみた。

ヒップホップやネオ・ソウルと親和性の強いもの、ジャンルを問わない広い意味でのアメリカ音楽(いわゆる「アメリカーナ」)に接近しているもの、アメリカ以外の国や地域からの斬新な音楽、ベテランの若手を起用しての果敢なチャレンジ、UKの若い世代のカリビアン系ジャズ、ラージ・アンサンブルの可能性、ジャズの伝統を新しいテクニックと発想で更新するもの、脱構築的なジャズ楽曲の解釈など、多様で多彩な「今のジャズ」のさまざまな側面を聴き取ってほしい。

もちろんここに挙げた作品以外にも、注目すべきミュージシャン、聴いておきたいアルバムは多数ある。ピアノならジェイソン・モラン、ヴィジェイ・アイヤー、シャイ・マエストロ、ジェラルド・クレイトン、ジェームズ・フランシーズなど、サックスではクリス・ポッター、マーク・ターナー、ベン・ウェンデル、イマニュエル・ウィルキンスなど、ギタリストのカート・ローゼンウィンケルやジュリアン・ラージ、ヴォーカリストではベッカ・スティーヴンス、グレッチェン・パーラト、セシル・マクローリン・サルヴァント、サマラ・ジョイ……。

ケンドリック・ラマー、フライング・ロータス、サンダーキャットといったヒップホップ陣営とジャズとの相互影響も見逃せない。また、デヴィッド・ボウイの遺作『ブラックスター』で演奏を担当したドニー・マッキャスリン、その前のシングル「スー」で共演したマリア・シュナイダーは、明らかにボウイから受けた刺激を自分たちの音楽に採り入れているし、ここでは紹介できなかったが、ブルーグラス・バンド「パンチ・ブラザーズ」のマンドリン奏者クリス・シーリーとブラッド・メルドーが共演作を出したり、ジョシュア・レッドマンが弦楽四重奏団「ブルックリン・ライダー」と共に現代音楽の作曲家パトリック・ジンメリの曲を演奏したりと、現代のジャズは、元々ジャズが備えている「なんでもあり性」をますます全開にしてきている、と言っていいだろう。

ブライアン・ブレイド・フェローシップ

『パーセプチュアル』

(Blue Note 2000)

凄腕ドラマー、ブレイドは、アメリカ音楽のルーツを探求する「アメリカーナ・ジャズ」の中心人物でもある。ジャズ的インプロもたっぷり聴かせつつ、郷愁を感じさせるメロディが「アメリカの神話的記憶」を想起させる。ジョニ・ミッチェルとダニエル・ラノワも参加し、ブレイドは1曲で歌も披露している。

ブラッド・メルドー

『ラーゴ』

(Warner 2002)

金管や木管のアンサンブルと、加工を施したピアノや打楽器類によって、パラノイア的に精緻なサウンドを構築した作品。ピアニストとしての才能もさることながら、メルドーの凄さはこうした不思議なサウンドの構築力にこそ示されるようだ。これだけ多彩な音を出しているのに、シンセを使っていないことに驚く。

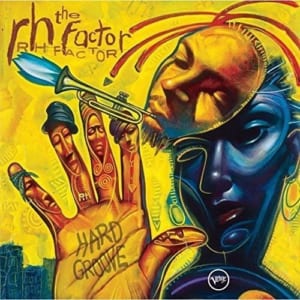

RHファクター

『ハード・グルーヴ』

(Verve 2003)

リー・モーガンの再来とも言うべきトランペッターのロイ・ハーグローヴが「RHファクター」という別名義でリリースした、ヒップホップ=R&B系のアルバム。コモン、エリカ・バドゥ、ディアンジェロなどのラップやヴォーカルをフューチュアしつつ、トランペットのソロもたっぷりと。2018年の急逝が惜しまれる。

ポール・モティアン

『ガーデン・オブ・エデン』

(ECM 2006)

ビル・エヴァンス・トリオのドラマーは、最後まで若い共演者たちと「今のジャズ」を演奏していた。このアルバムは2テナー、3ギター、ベース、ドラムスという特異な編成。チャールズ・ミンガス、セロニアス・モンク、チャーリー・パーカーの曲とオリジナルを、浮遊感あふれるスタイルで披露している。

ウィリー・ネルソン、ウィントン・マルサリス、ノラ・ジョーンズ

『ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン』

(Blue Note 2011)

アメリカを代表する偉大なシンガー、レイ・チャールズへのトリビュート盤。カントリーの巨匠ネルソン、ジャズの大御所ウィントンとともに、ノラがソウルフルで闊達な歌いっぷりで大健闘している。ここでノラが歌うスタンダード・ソングの数々は、彼女のキャリアの中で、最も「ジャズ」を感じさせるものだ。

ロバート・グラスパー・エクスペリメント

『ブラック・レイディオ』

(Blue Note 2012)

前作『ダブル・ブックト』の半分を使って披露したヒップホップ的サウンドを、より徹底して実践した歴史に残る作品だ。エリカ・バドゥ、レイラ・ハサウェイ、ヤシーン・ベイ、ビラルなどをほぼ全曲で大々的にフィーチュアし、グラスパーのセンスのいいバッキングが光る。グラミー賞R&B部門受賞作。

エスペランサ・スポルディング

『ラジオ・ミュージック・ソサエティ』

(Heads Up 2012)

ベーシスト、歌手、作編曲のどれにも超一流の才能を持つエスペランサの、最もポップ・ミュージックに接近した傑作。ジャズ界からはジョー・ロヴァーノやジャック・ディジョネット、ヒップホップからはQティップなどをゲストに迎えて、ジャズの要素を効果的に使ったエンターテインメントを聴かせている。

アントニオ・ロウレイロ

『Só』

(NRT 2013)

ロウレイロは1986年、ブラジルのミナス地方生まれ。ドラムス、キーボード、ヴォーカルなどをこなすマルチ・ミュージシャンだ。ミルトン・ナシメントやエグベルト・ジスモンチなど先輩たちの音楽を参照しつつ、ポスト・ロックやプログレッシヴ・ロック、ネオ・クラシックなどの要素も採り入れたサウンドが新鮮。

ティグラン・ハマシアン

『シャドウ・シアター』

(Verve 2013)

アルメニア出身のピアニスト。アルメニアの伝統音楽の要素を大きく採り入れた曲が多く、アルメニア語の詩に曲を付けたものも。コブシの効いた歌い方や複雑な奇数拍子といった民俗音楽的な要素を前面に押し出しながら、グリッチ音やサンプリング音が曲中に登場したりと、現代的な趣向も凝らしている。

カマシ・ワシントン

『ジ・エピック』

(Brainfeeder 2015)

LA出身で父もサックス奏者のカマシの名を知らしめた、CD3枚組の超大作。ストリングスやコーラスも使い、ドラマティックな構成でカマシのサックスやメンバーの歌がフィーチュアされる。カマシのインパクトある風貌で誤解されそうだが、実は緻密に編曲された、現代の「総合音楽」だと言っていいはずだ。

ドニー・マッキャスリン

『ビヨンド・ナウ』

(Motéma 2016)

デヴィッド・ボウイ『ブラックスター』にバンドごと参加したサックス奏者マッキャスリンが、ボウイの死後に録音した作品。『ブラックスター』をよりジャズ的にした音楽を演奏している。マッキャスリンのサックスは、ジャズ的な「フレーズ」を回避して「声」的な要素を前面に押し出したユニークなものだ。

挾間美帆 m_unit

『ダンサー・イン・ノーホエア』

(Verve 2018)

NY在住の挾間美帆は、ヨーロッパでも大活躍するジャズ作編曲家。これは自己のユニットでの3作目で、ストリングスを含めた編成のカラフルなアンサンブルが聴ける。ポリリズムや変拍子、複雑な和音といった現代ジャズの要素が、クラシックや吹奏楽、ポップ・ミュージック的なサウンドと見事に融合している。

カミラ・メサ

『アンバー』

(Sony Music Masterworks 2019)

カミラはチリ出身でニューヨークで活動するシンガー=ギタリスト。これは彼女が2012年から組織しているストリングス入りバンド「ネクター・オーケストラ」との作品で、美しいストリングス・アレンジを従えて、伸びやかな声で歌い、パット・メセニーやトニーニョ・オルタなどの影響を感じさせるギターを弾いている。

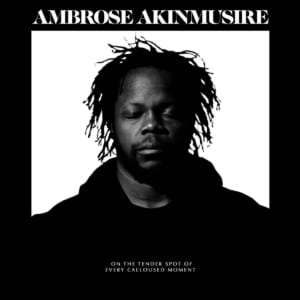

アンブローズ・アキンムシーレ

『オン・ザ・テンダー・スポット・オブ・エヴリ・キャロースト・モーメント』

(Blue Note 2020)

アキンムシーレは今やジャズ界屈指のトランペッター。これはワンホーン・カルテットでの内省的な作品で、ぎりぎりまで音を絞り込み、爆発する直前まで内圧を上げたかのような表現の緊張感がすさまじい。大編成のコンセプト・アルバムだった前作『オリガミ・ハーヴェスト』と対をなす、アキンムシーレの最高傑作。

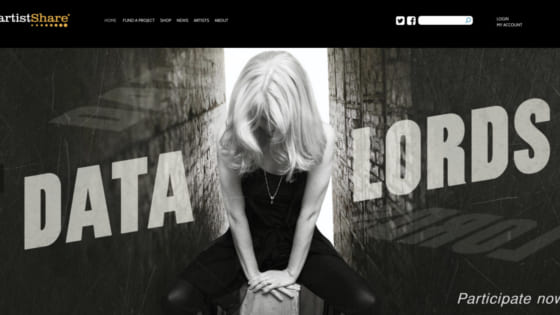

マリア・シュナイダー・オーケストラ

『データ・ローズ』

(Artistshare 2020)

21世紀ジャズ界のラージ・アンサンブル流行をリードしてきたマリア。大自然を感じさせるピースフルな曲想が多かったが、デヴィッド・ボウイとの共演を経てのこの作品では、現代社会の抱える不安感や危機感などを感じさせる曲が前半を占めている。後半は従来の延長線上にあるオーガニックな響きのサウンドだ。

ヌバイア・ガルシア

『ソース』

(Concord 2020)

ヌバイアはカリビアン・ルーツを持つイギリス人で、単独でのフル・アルバムはこれが初めて。レゲエ、カリプソ、アフロ・ビート、クンビアなどの多彩な要素を消化しているサウンドだが、ヌバイアのサックスのすばらしい「音」がとにかく印象的。まっすぐにこちらに向かってくるテナーの説得力が素晴らしい。

シャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ

『ウィ・アー・セント・ヒア・バイ・ヒストリー』

(impulse! 2020)

シャバカ・ハッチングスはカリブ海のバルバドスで育ったイギリス国籍のサックス奏者だ。これは彼の率いるアンセスターズの2作目。アフリカ〜カリブ音楽の要素を強く感じさせるサウンドで、人類の過去と未来をテーマとするトータル・アルバム的な構成。プリミティヴなリズムと奔放なサックスが気持ちいい。

サム・ゲンデル

『サテン・ドール』

(Nonesuch 2020)

ゲンデルはLAで活動する奇才サックス奏者。これはジャンルを超えた音楽を作り出すゲンデルが、有名スタンダードをカヴァーして謎の音響空間を現前させた作品だ。サックス、ベース、ドラムスで録音したはずなのに、よくわからない音がスピーカーから吹き出してくる。クールな狂気が全編を覆う怪作にして傑作。

チャールズ・ロイド・アンド・ザ・マーヴェルズ

『トーン・ポエム』

(Blue Note 2021)

60年代から活躍するサックス奏者、ロイドのアメリカーナ・バンド「マーヴェルズ」3作目。ビル・フリゼールのギターとグレッグ・リースのスティール・ギターの絡みがカントリー・ロックっぽく、オーネット・コールマンやモンクの曲が新しい様相を見せる。ロイドのおおらかな音楽性が全開になったアルバムだ。

パスクァーレ・グラッソ

『ソロ・マスターピース』

(Sony 2021)

パット・メセニーが絶賛した、イタリア出身の驚異のギタリストの完全ソロ作。有名なスタンダードとバップ曲が並び、ちょっと聴くと伝統的にも聞こえるのだが、クラシックの素養を活かした超絶技巧で、どうやって弾いているのか見当もつかない局面が随所に出てくる。新時代の「ギター版アート・テイタム」というべきか。

【関連記事】

「これまでのジャズ」と「これからのジャズ」─村井康司 インタビュー

ジャズは現在、どんな姿をしているのか。100年を超えるジャズの歩みを丹念に考究し、この約半世紀の動きを感受してきた批評家は、昨今のジャズをどう解釈し、どう分析しているのか。音楽評論家の村井康司氏に聞いた…