投稿日 : 2019.11.14 更新日 : 2023.09.05

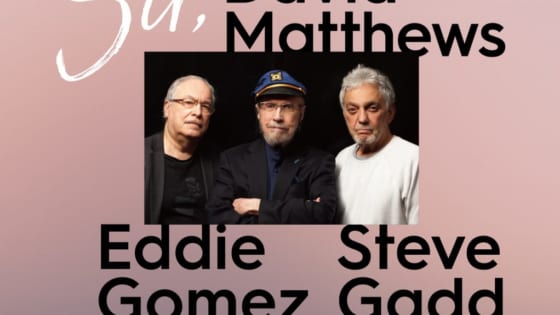

【スティーヴ・ガッド/インタビュー】「もっと学びたい」ドラムの神様が明かした創作への執念

取材・文/熊谷美広

2018年9月27日の記事を再掲

“ドラムの神様” たる所以

スティーヴ・ガッドとは誰か。たとえばフォーク/ロックのファンにとって彼は、ポール・サイモン「恋人と別れる50の方法(50 Ways To Leave Your Lover)」(1975)のドラマー。あの有名なイントロを創った(叩いた)人だ。

ロックファンならあるいは、スティーリー・ダン「エイジャ(Aja)」(1977)のドラムを挙げるかもしれない。

一方、ヒップホップ愛好者に耳なじみなのは、Run-DMC「Peter Piper」(1986)だろうか。

この Run-DMCのトラックは、ボブ・ジェームス「Take Me to the Mardi Gras」(1975)のイントロをサンプリングしたもの。ヒップホップをはじめ数多のダンスビートに引用されてきた、この“超有名ブレイクビーツ”を生み出したのもスティーヴ・ガッドである。

が、じつは “最も多くの人が聞いたスティーヴ・ガッドのプレイ” は、ヴァン・マッコイ&ザ・ソウル・シティ・シンフォニー「ハッスル」(1975)かもしれない。なにしろ累計1000万枚以上を売り上げた大ヒット曲である。

ちなみに、この有名なディスコ曲には、スティーヴ・ガッド(d)のほか、ゴードン・エドワーズ(b)、リチャード・ティー(key)、エリック・ゲイル(g)が演奏で参加。そう、この「ハッスル」で意気投合した彼らは、翌年、Stuff(スタッフ)としてデビューするのである。

これほど多様なジャンル(しかも全米チャートNo.1ソング多数含む)で活躍したドラマーも稀。当然ながら、世のドラマーたちの “お手本”として崇拝の対象にもなっているわけだが、そんな話からインタビューはスタートする。

後世に残るテクニックの数々

──あなたが70年代にやっていたプレイは、いつしか、現代ドラマーたちの必須科目になっていますね。

光栄だし、名誉なことだと思う。でも…ビックリだよね。当時の自分は、先の事なんてまったく考えずにプレイしていたから。

──でも結果的に、たとえば「スティーヴ・ガッドのパラディドル(注1)」なんて呼ばれるようなドラム・テクニックが後世に伝えられた。

いや、厳密にいうと、かつての僕も誰かのテクニックを勉強して、自分なりに試行錯誤を繰り返した結果、自分のスタイルを作り出したわけで。僕がゼロから作り出したわけではないよ。

注1:「連続した2つの音符を1打づつ左右交互に叩くパターン(=パラ)」と「片手で2打連続して叩くパターン(=ディドル)」の組み合わせ。

──なるほど。あれはあなたの発明ではなく「先人が作り上げた歴史」の上に築いたものである、と。

そういうことだね。

──では、あなたの過去のプレイを、現代のアーティストがサンプリングして使用することについてはどう思う?

それも素晴らしいことだと思うよ。使ってもらって構わない。でも正直言って、自分のどういったプレイを、誰がどんなふうに使っているかは、あまり知らないんだよね。

──たとえば、あなたが参加していた、ボブ・ジェームスのCTIレーベルでの作品なんかは、よくサンプリングされていますね。

ああ、それはボブに話が行っているから、僕が知らないも当然か(笑)。自分名義の楽曲じゃなければ、僕にとって(過去のプレイは)あくまでも “その時々のセッション” でしかないからね。

──2000年代に入って、ブライアン・ブレイドやクリス・デイヴなど、あなたとはまた違った、新しいスタイルを持ったドラマーが活躍しています。彼らにはどんな印象を持っていますか?

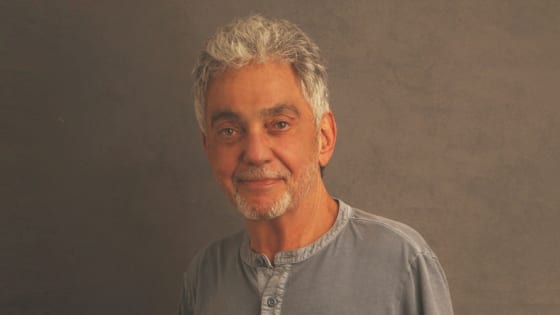

大好きだ。彼らから学びたいと思っているよ。そういった、自分より若い世代のドラマーたちで “素晴らしいな” と感じる人は大勢いる。

──特に名前を挙げるなら誰?

……名前は言わない(笑)。

“J.テイラーのツアーバンド” のはずが…

──2018年3月に(スティーヴ・ガッド・バンド名義で)新アルバムを発表しましたね。アルバム・タイトルもそのまま『Steve Gadd Band』です。

このアルバム・タイトルにしたのは、他のタイトルが思い浮かばなかっただけで、特別な意味はないよ。この作品をつくる上でモチベーションとなったのは『自分とリスナーの双方が楽しいと思える音楽を作りたい』ということだ。

あと、メンバー全員が曲を書くのも大切な要素。このバンドは、結成した時点から常に進化し続けているし、今後も成長し続けてほしいと願っているよ。

──このグループは、ジェイムス・テイラーのツアー・バンドでもありますね。

もともとジェイムスとやっていたバンドがすごく楽しかったので、そのメンバーで自分たちの音楽もやってみたいと思って始めたのがこのバンドだ。まぁ、最初に「バンドをやってみない?」って言い出したのは、ぼくの奥さんとマネージャーなんだけどね(笑)。

ジェイムスとやるときは、彼の音楽を彼の要求どおりに弾いている。自分たちはあくまでもサポートだね。でもこのバンドでは、自分たちがやりたいようにできるし、自分たちの表現ができる。

──その「自分たちがやりたいようにできる」というのは、具体的にどんな音楽?

とにかく、いい音楽。グッド・ミュージックをやりたいだけだ。だからこの形で続けていけたらいいなって思っている。

──ドラマーのあなたが思うグッド・ミュージックとは、どんなもの?

メンバーそれぞれが互いの演奏を聴き、ある合意のもとに一緒に演奏して、それがうまくいったとき。そうして生まれた音楽が、僕にとっての “いい音楽”であり、そんなときに、ある種の “いいグルーヴ” が生まれる。

──いい音楽とは、一人ではなく演奏者同士で作り出すものだと。

もちろん一人でやろうと思えば、できるのかもしれないけど、みんなで作り出したグルーヴのほうがよりパワフルだし、あとから人が加わって作るよりも、最初からみんなで作り出すもののほうが “自分たちのもの” っていう感じがするよね。

──それは、長い期間、同じメンバーで一緒にプレイする動機にもなりますね。

そうだね。一緒にプレイする時間が長ければ、よりいい音楽ができる。

●アルバム『STEVE GADD BAND』のメイキング映像

──このグループでのあなたの演奏は、非常にシンプルでミニマムな印象を受けました。手数の多い、複雑で派手なプレイにはもう飽きた?

若い頃はエネルギーに満ちあふれているからね。そういう派手なプレイは若さのなせる業だな(笑)。もちろん歳を取ってもエネルギッシュに演奏することはできるけど、いつもそればかりではなくて、シンプルにやることもできるし、ダイナミックで複雑なこともできる。それを使い分けることの方が大切だと思うよ。

──あなたはこのバンド以外にも、デンマークのミュージシャンとのトリオ「ブリッチャー・ヘマー・ガッド(Blicher Hemmer Gadd)」としても活動していますよね。

彼らのほうから一緒にやってくれないかって言ってきてくれたんだ。すごくいい連中だし、優れたミュージシャンなんだ。彼らが僕とやることによって何かを学んでくれたら嬉しいし、逆に僕が彼らから学ぶこともある。いつも、どんなときも、一緒にやっている相手から学びたいと思うんだ。

──今後、どんな活動を予定していますか?

スティーヴ・ガッド・バンドとブリッチャー・ヘマー・ガッドの活動は続けていく。あと、ずっとやりたいと考えているのは、パーカッション奏者とのコラボレーションだ。具体的にはまだ未定だけど、いつかやりたいと思っているよ。あと来年はジェイムス・テイラーのツアーもあるね。

──チック・コリアとの “Corea / Gadd Band” の予定は?

やりたいね…って話はいつもしてるんだけど、実現するのはもうちょっと先かな。

──話は変わりますが、あなたが初めて日本を訪れた日のことを覚えていますか?

ああ、よく覚えている。あれは1974年(3月)のハービー・マンのツアーだった。

──えっ? 初来日は、プラスティック・オノ・バンド(のメンバーとして参加)だと思っていました。

それはワンステップ・フェスティバル(注2)のときだね。あれは2度目の来日(74年8月)だ。

注2:1974年8月に福島県郡山市(開成山公園内の陸上競技場)で開催されたロック・フェスティバル。日本国内のミュージシャン40組以上が参加し、アメリカからヨーコ・オノ&プラスティック・オノ・スーパー・バンドが参加。

──そうでしたか…。ワンステップ・フェスの半年前に、ツアーで来日してたんですね…。

そう、あのときはハービー・マン(fl)、トニー・レヴィン(b)、パット・レビロット(key)、アーメン・ハルブリアン(perc)、サム・ブラウン(g)で日本全国を回ったよ。僕の奥さんと、まだ赤ちゃんだったけど娘も一緒だった…。いい思い出だ。言葉は全然わからなかったけど、音楽がコミュニケートのツールになって、素晴らしい体験だった。その後、何度も日本に帰ってくることになったね。

──さっき、道端でサインを求められる姿を目撃しましたよ。あなたも笑顔でそれに応じていた。

うん、僕にとって日本のファンは特別な友人だ。ソウルがあるよね。

取材・文/熊谷美広