投稿日 : 2025.09.16

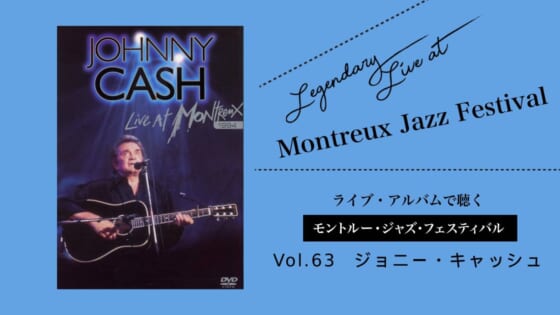

【ジョニー・キャッシュ】唯一無二の低音ボイスで聴衆を虜にしたカントリー界の巨人─ライブ盤で聴くモントルー Vol.63

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

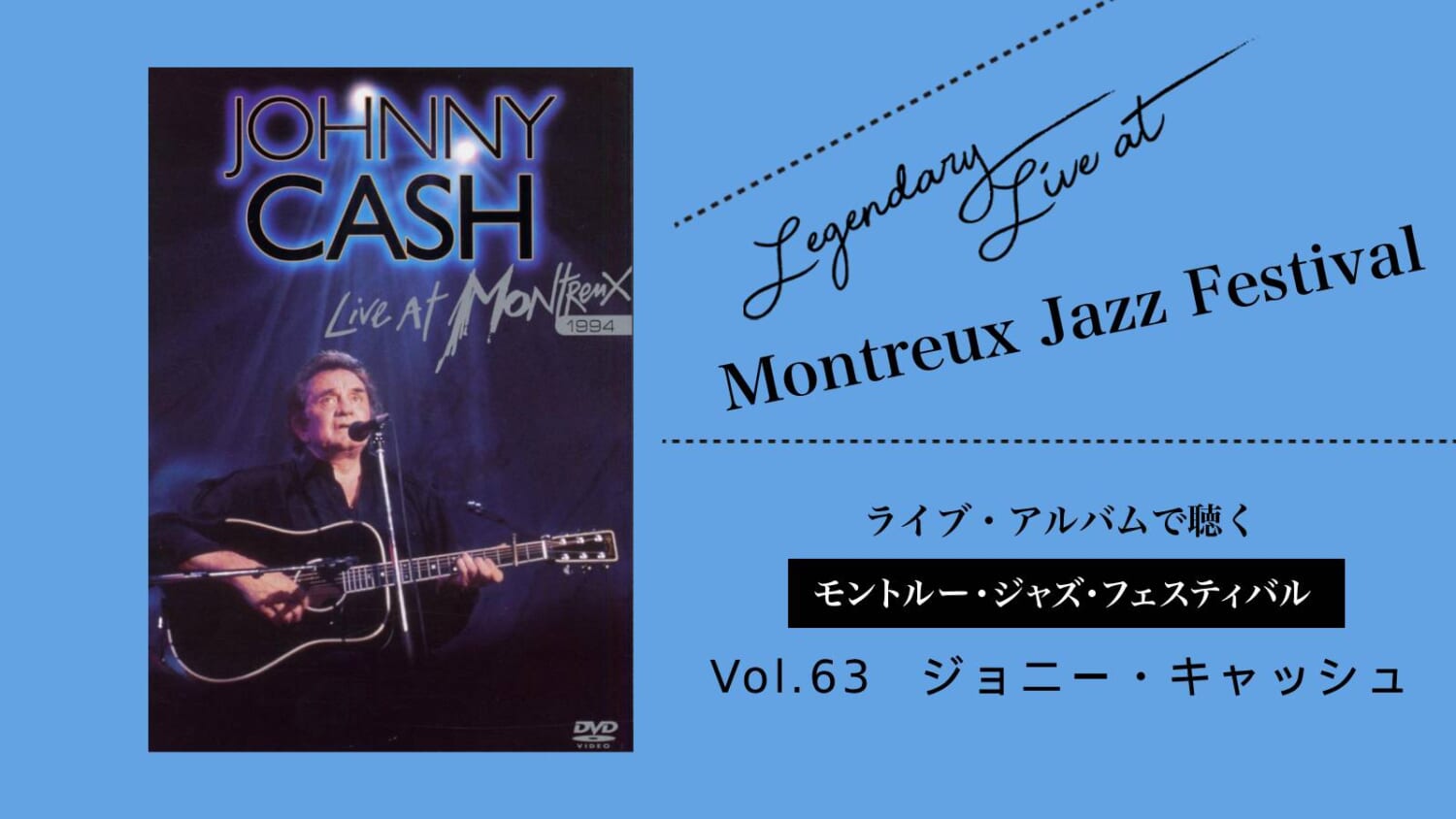

カントリー・ミュージック界のみならず、ロックやポップスのミュージシャンに大きな影響を与えたジョニー・キャッシュがモントルー・ジャズ・フェスティバルに登場したのは1994年だった。この年彼は、ラップやハード・ロックのプロデュースで知られるリック・ルービンとタッグを組んで、新しい挑戦を始めていた。音楽人生の最終コーナーを回ろうとしていたカントリー界の巨人。その姿をDVDやYouTubeで観ることができる。

聖者と罪人を代弁する声

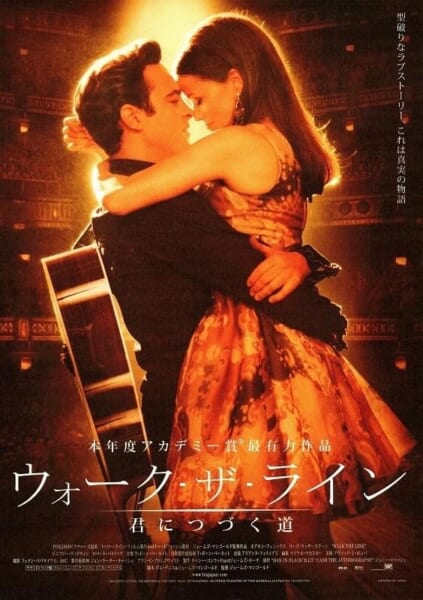

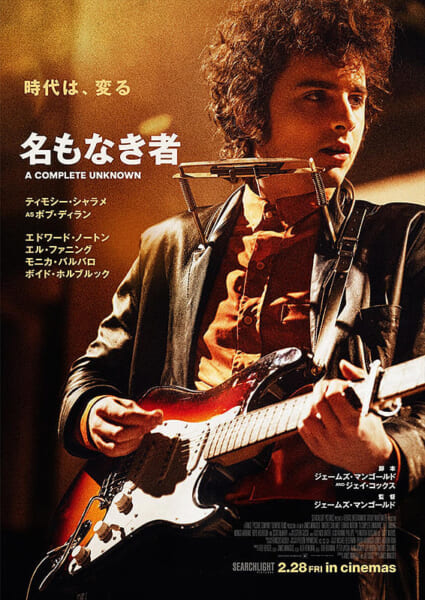

この2月に公開されたボブ・ディランの伝記映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は、主演のティモシー・シャラメが自ら歌い、自らギターを弾いてディランになり切ったことで話題を集めたが、監督のジェームズ・マンゴールドは、以前にも同じ手法をやはりミュージシャンの伝記映画で試みたことがあった。ジョニー・キャッシュの半生を描いた『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』(2005年)である。

キャッシュを演じたのは、『ジョーカー』(2019年)での怪演が記憶に新しいホアキン・フェニックスで、彼はギターをマスターし、ジョニー・キャッシュのあの野太い低音ボイスを身につけて撮影に臨んだのだった。フェニックスが演じるキャッシュも、シャラメ演じるディラン同様、再現の水準は極めて高く、ルックスや佇まいや身のこなしを含め、キャッシュ本人かと見紛う場面も少なくなかった。

しかし、再現はあくまで再現であって、それによって口パクや当て振りよりも映画のリアリティは増すとしても、それは演技の一部であり、結局のところ高度なものまねとも言える。映画を観た者はむしろ本物に対する飢渇感を募らせることになって、ディランはディラン以外になく、キャッシュはキャッシュ以外にないという事実が明確になるばかりであった。

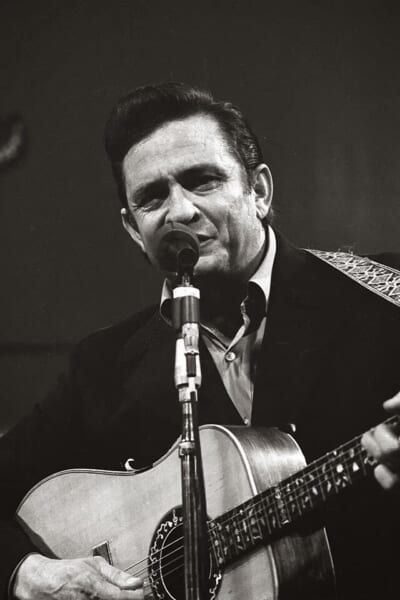

真に模倣することは困難なあのジョニー・キャッシュの低音の魅力をどう表現すべきか。トム・ウェイツは、キャッシュの70歳を記念してリリースされたベスト・アルバムにこんなコメントを寄せていた。

「ジョニー・キャッシュの声がラジオから聞こえてきたら、チャンネルを変える人はいない。その声と名前は国境を越える。そして誰もがその声を信じている。それは聖者と罪人を代弁する声であり、魂に注がれる水だ」

1990年代にU2が制作した3枚のアルバムは、シンセやダンス・ビートを大胆に取り入れたことで、SF作家ウィリアム・ギブソンの作品群にちなんで「電脳三部作」と呼ばれることもあるが、その2作目にあたる『ズーロッパ』の最終曲を歌うのが、ボノではない野太い声のボーカルであったことで戸惑ったファンは多かった。能天気と言っていいテクノ・ビートが主導するこの曲のボーカルはジョニー・キャッシュで、これを歌うのは絶対に彼でなければならぬと主張したのはボノ自身である。彼は周囲の反対を押し切ってそれを実現させたと伝わる。ボノもまた、キャッシュのあの声の魅力にやられた男の一人であった。

「視線の低さ」を保ち続けたブラック・スター

2019年に公開されたYouTubeオリジナルのジョニー・キャッシュのドキュメンタリーのタイトルが『The Gift』であったのは、彼の母親が「お前の声は天からの授かりもの(ギフト)だということを忘れないように」と彼に告げたことにちなんでいる。そのギフトをもって彼がメンフィスのサン・レコードから初めてのシングルをリリースしたのは1955年で、これはエルヴィス・プレスリーが同じくサンからデビューした翌年のことであった。3歳年下のプレスリーよりもデビューが遅れたのは、キャッシュが米空軍と家電のセールスマンを経たのちにミュージシャンを志したからだ。実際にこういうことがあったのかどうか、『ウォーク・ザ・ライン』には、セールスマン時代のキャッシュが、サンのスタジオの裏口からプレスリーのレコーディング風景を覗き見て迷惑がられるシーンがある。

ロックンロールとは、黒人のブルースやR&B、白人のカントリー・ミュージック、さらに主にはユダヤ人作曲家が手掛けたポピュラー音楽の融合表現と端的に説明できるが、50年代にあって新しい音楽ジャンルであったそのロックンロールを大衆に広めた最大の功労者がプレスリーであった。その後ジャンルの壁を越えて大衆音楽界の頂点に立ったプレスリーに対し、キャッシュは一貫して自分はカントリー・シンガーであるという意識を保ち続けたように見える。

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』には、テレビ番組でジョニー・キャッシュが初期の代表作「フォルサム・プリズン」を歌ったのちに、司会者がキャッシュを「カントリーからスタートして、ポップに転身した歌手」と紹介する場面がある。それを見ていたディランは、「転身なんかしてねえだろ。くだらねえこと言うなよ」とテレビに向かって毒づいていた。キャッシュも内心で同じ言葉を吐いていたかもしれない。

とはいえ、カウボーイ・ハット、カウボーイ・ブーツ、フランネルのシャツ、デニムもしくオーバーオールといった装いを好み、プロテスタンティズムに基づいた保守的な世界観をもって共和党を支持する者たちの音楽、といったカントリーの一般的イメージからキャッシュが常に外れたところにいたことも確かで、マフィアの親分のような強面のマスクで黒いスーツを伊達に着こなすキャッシュの姿は、カントリーという音楽にダンディな要素を付加するのに大いに功があった。

南部のプア・ホワイトの家庭の出という出自自体は米音楽界に珍しくはないが、彼はその出自を隠すことも恥じることもなく、いわば視線の低さのようなものを終生持ち続けた。南部の貧しい労働者、黒人、ネイティブ・アメリカンなどをテーマにした曲やアルバムをつくり、幾度となく刑務所に慰問に訪れ囚人たちを沸かせたのは、そこに自分の出生とその後の生きざまに通じる何かを見出していたからだろう。一方で、酒とドラッグへの依存はしばしば度を越して、破滅的スターというイメージを世に定着させもした。

キャッシュは確かにスターだったが、プレスリーが陽のスターであったなら、彼は陰のスターだったと言っていいかもしれない。あるいは、デヴィッド・ボウイの遺作のタイトルを借り、またキャッシュが好んだ黒色の服にちなんで「ブラック・スター」であったと言うべきか。

音楽人生最後のプロジェクトとモントルー

キャッシュがモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演した1994年は、今から見ればということだが、彼がキャリア最後のプロジェクトに着手した年であり、人生の最終コーナーを回り始めた年であった。

この年キャッシュは、デフ・ジャム・レコードの創始者であり、数々のミュージシャンの作品をプロデュースしてきたリック・ルービンとともに『アメリカン・レコーディングス』というアルバムを制作している。自ら弾くアコースティック・ギターだけをバックに、ニック・ロウ、レナード・コーエン、トム・ウェイツらの曲と自作の曲を訥々と歌ったこのアルバムは、内容、評価、セールスともに申し分なく、その年のグラミーでコンテンポラリー・フォーク・アルバム賞を受賞した。

ラップやハード・ロックのアルバムを手掛けてきたルービンとの意外と言っていいコラボレーションはその後も続き、2003年のキャッシュ逝去後に発売された2作を含め、『アメリカン・レコーディング』シリーズは計6作に及んだ。

モントルーでのステージは現在DVDとYouTubeで観ることができるが、往年のキャッシュを知る者にとってはいくぶんつらい映像かもしれない。62歳のキャッシュは老人と呼ぶべき年齢にまだ達してはいないとしても、長年の過酷な音楽稼業と放埓な生活が堪えてか十分に老いて見えるし、あの低音ボイスにもかつてのような力はない。

それでも彼がこのステージに強い思いをもって臨んだことは、演目の構成から窺い知ることができる。「フォルサム・プリズン・ブルース」から歌い始め、「リング・オブ・ファイアー」「アイ・ウォーク・ザ・ライン」といった過去の代表曲を披露した後で、バンド・メンバーがステージを去って、キャッシュの弾き語りコーナーになる。そこで歌われる6曲はすべて、最新アルバム『アメリカン・レコーディングス』から選ばれている。再びバンドのメンバーが戻り、「ビッグ・リヴァー」や「ジャクソン」といったヒット曲を歌ったのち、アンコールの一曲目で披露しているのは、1969年のライブ盤『アット・サン・クエンティン』からの「サン・クエンティン」である。

長いキャリアの中からベストと言っていい曲を選びながら、弾き語りのコーナーでは最新アルバムの曲を歌う。過去の自分と現在の偽りのない自分の姿を、観客の前で融合させて見せること。それがこのステージのコンセプトだったのではないだろうか。

パンク・ロック以前のパンクス

半世紀年近い音楽生活の中で、彼は90枚ほどのアルバムを残した。その中の代表作と言われるアルバムの2枚が刑務所で収録したライブ盤であったことは、いかにもジョニー・キャッシュらしいと思える。その一枚『アット・フォルサム・プリズン』を聴いていてつい笑ってしまうのは、彼があえて殺人やドラッグにちなんだ曲ばかりを選んで歌っているからだ。

これも映画『ウォーク・ザ・ライン』の中に出てきたシーンだが、フォルサム刑務所に慰問演奏に訪れたキャッシュに、刑務所長か副所長かが「囚人たちが刑務所にいることを忘れられる歌を歌ってほしい、できれば聖歌のような」と懇願する場面がある。キャッシュはそれを馬耳東風と聞き流し、「俺は男を撃った。そいつが死ぬところを見たかったから」というあまりに有名な一節を含む「フォルサム・プリズン・ブルース」からステージを始めたのだった。以後、「俺は逮捕された」と何度も繰り返す「バステッド」、「コカインを打って女を殺した」と歌う「コカイン・ブルース」と次から次に犯罪の歌を畳みかけ、会場を大いに沸かせる。観客である囚人たちは、「殺し」とか「撃った」とか「コカイン」という言葉に逐一反応し、歓声を上げる。カントリーのみならず、大衆音楽史上最も異様なライブ盤と言っていいと思う。

この『アット・フォルサム・プリズン』が売れに売れたことに気をよくしたレコード会社は、柳の下のドジョウを掴まんとして、サン・クエンティン刑務所での慰問演奏を収録して翌年に発売した。そのアルバム『アット・サン・クエンティン』の中で、彼はその日のために用意した「サン・クエンティン」という曲を二度続けて歌っている。モントルーのアンコールで歌った曲である。歌詞に「サン・クエンティン、俺はお前のすべてを憎む」とか「サン・クエンティン、お前が朽ち果てて地獄の火で焼かれることを望む」といったくだりがあって、それが歌われるところで囚人たちの興奮が頂点に達していることがアルバムを聴くとよくわかる。現場は暴動寸前であったらしく、ライフルを携えた職員たちが会場出口を厳重に固めていたと伝わる。

キャッシュはモントルーのステージを「フォルサム・プリズン・ブルース」で始めて、アンコールに「サン・クエンティン」で応えた。欧州の避暑地を訪れた富裕層のオーディエンスを相手に刑務所の歌を歌う。それは彼にとってごく普通のことだったろう。囚人だろうが金持ちだろうが客は客だ。そんな思いがあったに違いない。

カントリー界における最初の反逆者であったと言われるのは、アルコール中毒でめちゃくちゃな人生を生きたハンク・ウイリアムズだが、その衣鉢を継いだのは間違いなくジョニー・キャッシュであった。パンク・ロック以前のパンクス。そう言ってもいいかもしれない。マネジメントの要請によって常に好人物を演じなければならなかったプレスリーに対し、キャッシュはほとんど露悪的と言っていいアティチュードを貫いた。そこに彼の根強い人気の理由があったように思う。

カントリーの歴史を背負った男

モントルーのステージ本編の最後近くで、彼は妻でカントリー・シンガーであったジューン・カーターとデュエットをし、さらにバック・バンドのギタリストである息子のジョン・カーター・キャッシュにもボーカルを取らせている。家族3人で歌う曲は「ウィズ・ザ・サークル・ビー・アンブロークン」である。

賛美歌をもとにしたこのカントリー・スタンダードを広めたのは、商業的に成功した最初のカントリー・バンドであったカーター・ファミリーであり、そのメンバーであったギタリストのメイベル・カーターはジューンの実母である。「ウィズ・ザ・サークル・ビー・アンブロークン」を妻と息子とともに歌うことは、三代にわたるカントリーの歴史に敬意を表することにほかならない。カントリー・ミュージックの歴史を背負い伝えていくのは自分である。そんな強い意識がおそらく彼にはあったのだし、事実彼はそれを成し遂げたと言っていいと思う。

4000曲以上のカントリーの曲をつくった作曲者ハーラン・ハワードは、「偉大なカントリーの曲は、3つのコードと真実(Three Chords and the Truth)から生まれる」という有名な言葉を残した。これはブルースにもロックンロールにも当てはまることで、広く大衆音楽そのものの定義にもなっている。

「3つのコード」は誰にでも憶えられるが、「真実」だけを歌い、かつ歌い続けることができたシンガーは多くはないだろう。ジョニー・キャッシュが常に真実を歌っていたとは言えないにしても、真実だけを歌おうとする気持ちは死ぬまで手放すことはなかった。

このモントルーのライブの9年後にジューン・カーター・キャッシュは逝去し、その後の4カ月でキャッシュは60曲以上をレコーディングしている。それから間もなく、カントリー界の巨人は妻の後を追うようにこの世を去った。最後に録音した曲は、彼の死後に発売された『アメリカンV:ア・ハンドレッド・ハイウェイズ』と『アメリカンVI:エイント・ノー・グレイヴ』 で聴くことができる。

文/二階堂 尚

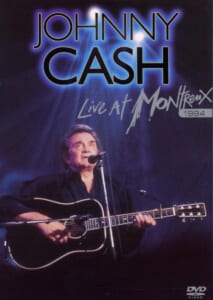

『Live at Montreux 1994』(DVD)

ジョニー・キャッシュ

■1.Introduction By Claude Nobs 2.Folsom Prison Blues 3.Get Rhythm 4.Sunday Morning Coming Down 5.Ring Of Fire 6.I Walk The Line 7.Guess Things Happen That Way 8.Ghost Riders In The Sky 9.Delia 10.Tennessee Stud 11.Bird On A Wire 12.Let The Train Blow The Whistle 13.The Beast In Me 14.Redemption 15.Big River 16.Jackson 17.Will The Circle Be Unbroken 18.Orange Blossom Special 19.San Quentin 20.The Next Time I’m In Town

■ジョニー・キャッシュ (vo,g,harmonica)、ジョン・カーター・キャッシュ(g,vo)、ロバート・C・ウートン(g)、デヴィッド・ロー・ロリック(b)、W.S.ホランド(ds)、ジューン・キャッシュ・カーター(vo)

■第27回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1994年7月5日