投稿日 : 2023.07.25

【証言で綴る日本のジャズ】安倍寧|シャンソンもタンゴもハワイアンも「ジャズ」だった─ 戦後ショウビジネスの新たな幕開け

MENU

“ジャズコン” ブームの実情

──話を戻しますと、ジーン・クルーパが来て、翌年(53年)、JATP(注8)が来日します。それも安倍さんは観られて。そのころ、日本の音楽好きなひとの間でJATPは有名だったんでしょうか?

注8:Jazz at the Philharmonicの略。44年にノーマン・グランツが始めたコンサート。ジャズの大物10~20人くらいがいくつかのグループに別れて演奏するパッケージ・ショウで、大きなホールで開催されることからこの名称になった。

有名じゃなかったですね。あれは日本マーキュリー・レコードの社長だった方(石井廣治)が招聘して。ジーン・クルーパのときもそうでしたが、お小遣いでA席のチケットを買って、行きました(A席が1000円、B席が600円)。お客さんが入って盛り上がっていたことではジーン・クルーパが上でしょう。

JATPは素晴らしいメンバーでした。印象にあるのはエラ・フィッツジェラルド(vo)。存在感がありました。コンサートの形式も含めて、なにからなにまで新しかった。でも、「日劇」がそんなに盛り上がっている感じはしませんでした。もうひとつ印象に残っているのは、冒頭、野川香文(注9)さんが出てきたんでびっくりしたことです。

注9:野川香文(ジャズ評論家 1904~57年) 戦前から活動していたジャズ評論家の第一人者。日本最古のジャズ鑑賞団体「ホット・クラブ・オブ・ジャパン」(47年設立)の会長も務めた。

──コンサートの解説をされたそうですね。

それで野川香文さんというひとも知りました。野川さんには悪いけれど、なんか垢ぬけないおっさんが出てきてモタモタやってるなって感じで。野川さんにしてもそんなことはやったことがなかったのでしょうし。

続けてかな、ノーマン・グランツ(注10)が出てきて、メンバー紹介。ノーマン・グランツは全体のコンサートの流れ、雰囲気、そういうものをよくキャッチして、うまく進行させていたと思います。ピアノはオスカー・ピーターソンでしたよね。彼には驚きました。あと、ロイ・エルドリッジ(tp)、フリップ・フィリップス(ts)、ベニー・カーター(as)を覚えているな、このあたりがぼくの中では目立っていました。

注10:ノーマン・グランツ(プロデューサー 1918~2001年) 44年からJATPをプロデュース。その後にレコード会社(クレフ、ノーグラン、ヴァーヴ、パブロ)を興し、多くの大物ミュージシャンを育てる。

──かなり長いコンサートだったんですか?

2時間半くらいでしょうね。あと、JATPという名前を知っているひとはそれほどいなかったんじゃないかな? JATPという存在そのもがポピュラーとは思えなかった。ジャズ専門誌の『スイングジャーナル』の読者なら知っているでしょうが、そういうファンはそんなにたくさんいなかったと思います。

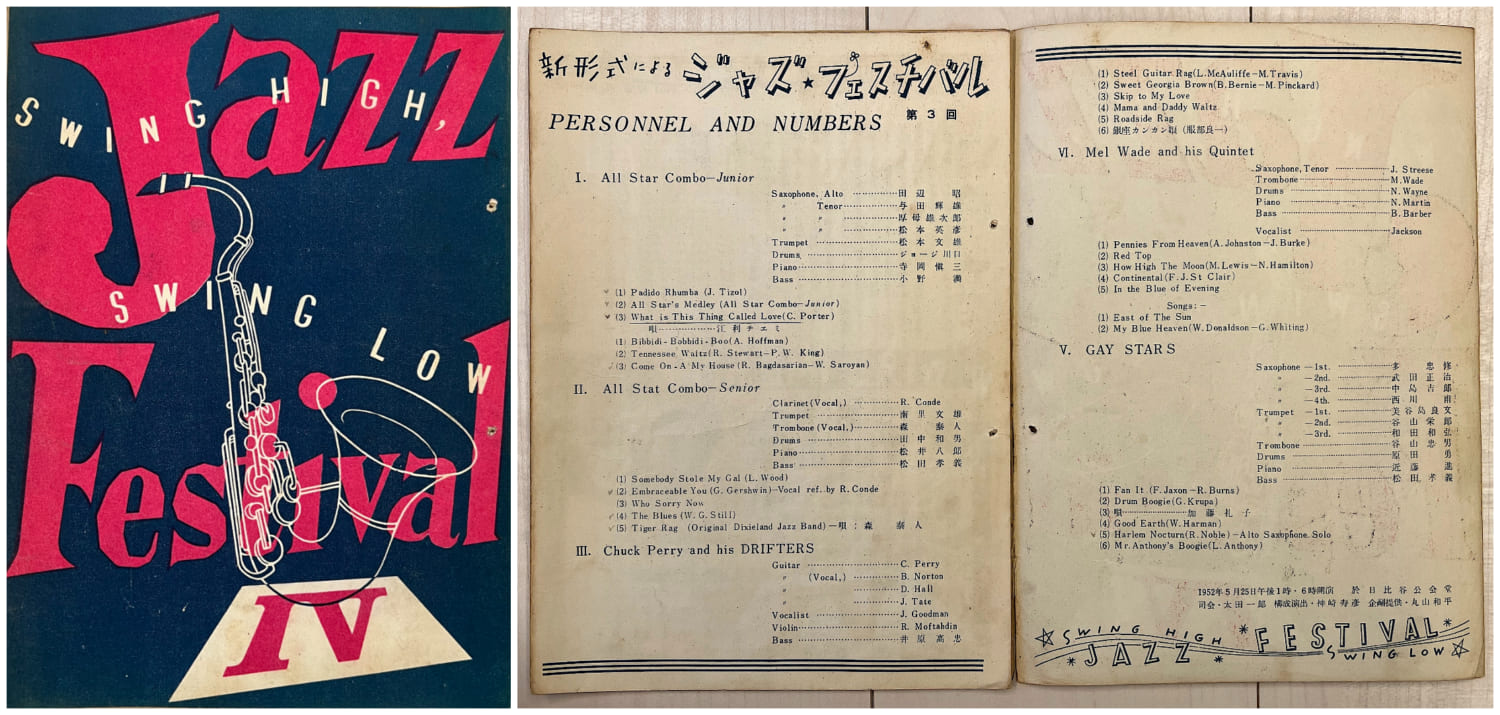

いわゆるジャズコン(注11)は、それ以前に日本のバンドによって行なわれていたんです。行なわれていたところが「日比谷公会堂」と「共立講堂」。そこでいくつかのコンボやオーケストラ、あとは数人のシンガーが出て、ときにはハワイアンやカントリーのバンドが出る。ただしショウという割には演出がなくて、ただバンドが出てくるだけでした。

注11:「ジャズコン」と呼ばれるジャズ・コンサートがブームになったのは49年に「読売ホール」で開かれた「第1回スウィング・コンサート」がきっかけ。毎回ビッグバンド3組、コンボ6組、それにハワイアンかカントリー&ウエスタンかタンゴのバンド、そしてそれぞれにシンガーがつくという豪華なスタイルが取り入れられた。

──でも、すごい人気だった。

人気でしたね。やれば必ず満員でした。この手のコンサートでは、司会のトニー谷(注12)の人気が目立っていました。

注12:トニー谷(ヴォードヴィリアン 1917~87年) 本名は大谷正太郎。ソロバンを楽器のようにかき鳴らしてリズミックに喋る芸で人気者に。戦後のジャズ・ブームでは司会者として引っ張りだこになり、「トニングリッシュ」と称された珍妙な英語を駆使しての国籍不明役で映画などにも多数出演。

──JATPは別にして、ジャズコンに来るお客さんの世代としては学生じゃなくて、もっと上のひと?

上のひとも来ていたし、学生も来ていました。

──若いひとの中でジャズに夢中になっているひとは多かったですか? たとえば大学生とか。

リアル・ジャズというかモダン・ジャズの愛好家はそんなに多くなかったと思いますが、ヒット・パレード物を聴いているひとはある程度いたと思います。

──その中にジャズも含まれていた。

そうです。ただ、歌謡曲のほうが人気は高かった。たとえば近江(おうみ)俊郎の〈湯の町エレジー〉(48年のヒット曲)、こういう曲のほうが圧倒的に人気が高く、全国を征服するような。そういうことがジャズではなかったですね。それに近かったのが、アーティストとしてはのちのビッグ・フォアですが、一般的には歌謡曲のほうが強かった。

──ジャズは人気があったにしても、一部のひとの間。

歌謡曲に比べればずっと人気は低かった。

野川香文の就職アドバイス

──安倍さんは大学に入られていて、将来はなにになろうと考えていたんですか?

なにになったらいいかわからなかった。

──音楽でなにかをしようとも思っていなかった?

音楽が好きで聴いていましたから、どこかで音楽と関わりがあるといいなぁとは思っていました。わが家の知り合いに野川香文さんの家のとなりに住んでいるひとがいたんです。旧山手通り、環六の東側だから神山町かな? 朝日新聞の幹部だった方なんですけど、その家のとなりが野川さん。

それで大学四年のときに、その方に、「たとえばレコード会社なんかに就職したいと思うけれど、野川さんにアドヴァイスを聞きたい」とお願いして、野川さんにお目にかかったことがあるんです。そうしたら、「レコード会社なんて、会社としてちゃんとしたものではない。せいぜい店が大きくなったくらいのもので、大店(おおだな)っていう言葉があるでしょ、まあ、大店だよ。あんなところに行っても将来に安定はない」と、大反対されちゃった。そのことを覚えています。

──それでは、音楽の世界に入るきっかけはなんだったんですか?

たいへん漠然としているんですが、なにかものを書いてみたい希望というか欲求がありまして、それでどこかに売り込めないかと思って。来日演奏家のことも含めて、日本のジャズ界における動きというものがある程度わかったつもりになっていたから、そういうことを書きたいなぁと思っていたんです。

大学を卒業する前の年、昭和35年(1960年)ですが、たまたまツテがあって、いちばん初めに書いた媒体が『デイリースポーツ』紙。スポーツ紙というのは、ご存じのようにスポーツと芸能で成り立っています。『デイリースポーツ』は母体が神戸新聞社なんです。それが東京に出てきたから、スポーツ紙としてはいちばん弱かった。ひとも足りない。ぼくが「ジャズや軽音楽についての原稿を書きたいんだけど」と売り込んだら、ひとが足りないもんだから、「書いてみなよ。使える出来だったら載せてやるから」。まったくのしろうとの文章を載せてくれたんです。それがきっかけ。

──それは、さきほどおしゃったようなことを書かれた。

たとえば、日本のミュージシャンの動静。誰がいま人気があるとか、ですね。

──それ、いま、読みたいですね。

そう? けっこうフレッシュなことを書いていたと思うよ。要約すると、日本のジャズ・ミュージシャンに関しての動静とか、原稿にしてせいぜい400字で2枚か3枚。当時で原稿用紙1枚、400字で500円くれたかな?

──原稿料としてはいいんじゃないですか?

うん。500円くれましたから、いいお小遣い稼ぎになったの。それからコンサート評なんかも書かせてもらったりしました。なぜそういうことになったかっていうと、当時の新聞社には、一般紙、スポーツ紙を問わず、ジャズを中心にした軽音楽について書けるひとがいなかった。クラシックは大先生がいました。場合によっちゃ、クラシックの担当記者が片手間に歌謡曲のことを書いたりしてたけど。

スポーツ紙が盛んになってからは、スポーツ紙は歌謡曲については書く記者を置くようになった。歌謡曲は書くけれど、いわゆるポピュラー音楽系のものは、ジャズ、シャンソン、タンゴ、ぜんぜんわからないのか、書かなかった。ぼくだってきちんと勉強したわけじゃないけれど、学生時代から聴いていましたから。ジャズとシャンソンの違い、ジャズとタンゴの違いははっきりわかっていました。

当時の新聞記者はそれすらわかっていなかったかもね。ちょっと尊大ないい方になってしまいましたけれど。一方、レコード会社は日本語でアメリカのヒット曲を出すことを始めていた。そういうものに対して、新聞社の音楽記者たちは積極的でなかった。だから、たとえばぼくが『デイリースポーツ』紙に売り込むと、『デイリースポーツ』の記者はむしろ渡りに船だったかもしれません。

──いいタイミングで安倍さんが登場した。

グッド・タイミングでした。ポピュラー音楽の部分がポコッと空いていたという幸運。当時、レコード会社は音楽記者会に対して試聴会をやっていました。ただ極端ないい方をすれば、記者たちの関心は洋楽より邦楽、つまり歌謡曲に傾いていました。

たとえばペギー葉山はデッカ・レーベルで〈ドミノ〉と〈火の接吻〉をカップリングしてシングルで出しているんです。ぼくなんか好きだから調べて、〈ドミノ〉はもともとはシャンソンで、〈火の接吻〉はアルゼンチン・タンゴだし、それがアメリカに渡ってヒット・ソングになった。それを日本語に変えてレコードにして発売したなどと、いきさつを辿ってみるわけです。

忙しかったこともあるでしょうし、そういう経緯さえも音楽記者たちはあまり関心を持たなかった。でも、商品としては発売されるわけですよ。そうすると、発売したレコード会社のほうは扱ってもらいたい。ところが、新聞社には書き手がいない。そんな状況だったんじゃないでしょうか。

──実にいいポジションにいましたね。

そんなところから少しずつマーケットを広げていったんです。匿名、署名を含め、媒体はどんどん広がっていきました。共同通信、時事通信、『週刊新潮』、『週間東京』などですね。

次のページ>>“音楽ライターと新聞記者” のはざまで