投稿日 : 2021.08.03 更新日 : 2021.09.07

美空ひばりとジャズ─なぜ彼女は日本語でスタンダードを歌ったのか【ヒップの誕生】Vol.27

文/二階堂尚

MENU

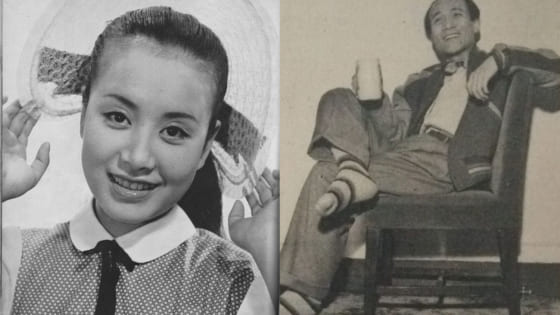

美空ひばりは、長いキャリアの中で2枚のジャズ・アルバムを残した。最近アナログ盤で復刻された『ひばりとシャープ─虹の彼方─』と『ナット・キング・コールをしのんで─ひばりジャズを歌う』である。両レコーディングをバックアップしたのが、先日亡くなった原信夫率いる〈原信夫とシャープス・アンド・フラッツ〉だった。米軍キャンプでアメリカ人を相手に腕を磨いた〈シャープス・アンド・フラッツ〉と、占領地からほど近い下町で生まれた美空ひばり。そのコラボレーションが生み出したジャズとはどのようなものだったのか。「ヒップの誕生」美空ひばり編の最終回をお届けする。

アメリカ人のために変えた名前

原信夫が生前「ツカさん」と呼ばれていたのは、彼の本名が塚原信夫だったからである。「塚」をとってステージネームとした理由は、戦後彼のバンドの主な聴衆であったアメリカ人が「ツカ」をうまく発音できなかったからで、「トゥカハラ」や「チュカハラ」では何とも恰好がつかないからあっさりとってしまうことにした、と『シャープス&フラッツ物語』(長門竜也著)にはある。

マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーンと生年を同じくする原が敗戦を迎えたのは、18歳のときである。海軍の軍楽隊員だった彼は、昨日の敵が今日の隣人となる激しい変化にほかの日本人同様よく対応し、戦後は占領軍キャンプでジャズ演奏の腕を磨いた。アメリカの音楽をアメリカ人に向けて演奏することを生業とした彼にとって、「昨日の敵」のために名前を変えることにとくにためらいはなかったのだろう。

1951年に原が立ち上げた〈原信夫・ウィズ・シャープス・アンド・フラッツ〉、のちの〈原信夫とシャープス・アンド・フラッツ〉が美空ひばりのバック・バンドを務めるようになったのは、60年代に入ってからだった。同い年であることから「三人娘」と呼ばれていたひばり、雪村いづみ、江利チエミのうち、ジャズに最も真剣に取り組んでいたのは江利チエミで、〈シャープス・アンド・フラッツ〉は早い時期からチエミの伴奏をしていた。このバンドの最初のレコーディングは、チエミのクリスマス企画レコードのためのものだった。

あるとき、ひばりと母喜美枝、チエミ、原がいっしょになる酒席があった。その席で、「ねえ原さん、たまにはお嬢の伴奏もしてやってよ」と切り出したのは喜美枝で、「そうよツカさん、やってあげなさいよ」と後押ししたのはチエミだった。いずれも酔いに任せた軽口だったが、一年ほどのちにそれは現実のものとなった。喜美枝が原にオファーしたスケジュールは度を越しでいたようで、「少ししてチエミからもスケジュール調整の連絡がきて、彼女はその大部分がひばりの伴奏で取られているのを知ることになった」という(前掲書)

日本語でジャズを歌うことへのこだわり

娘のライバルから優秀なバック・バンドを奪おうという意図が喜美枝にあったかなかったか。いずれにしても、〈原信夫とシャープス・アンド・フラッツ〉はその後、チエミのもとを離れ、ひばりのバック・バンドとしての活動に力を入れることになる。

進駐軍を相手にジャズのスキルを磨き、渡米してレコーディングまでした江利チエミに対して、ひばりがそれまで本格的にジャズに取り組んだ経験はほとんどなかった。中学3年生のときに「タンゴに二人を」と「スターダスト」という2曲のスタンダードをSPで発売したのが彼女の最初のジャズの仕事で、自伝には「(中等部を卒業した)この年には、初めてジャズを吹き込むこともしました」とごく簡単に記されている。これ以外、自伝中にジャズに関する言及はない。

その後も「薔薇色の人生」/「A列車で行こう」、「愛のタンゴ」/「愛さないなら棄てて」の2枚のジャズSPを発表しているが、それはひばりの膨大なディスコグラフィーのほんの小さな一部を成すに過ぎない。彼女が本格的なジャズ・アルバムの制作に取り組んだのは61年になってからで、それが〈シャープス・アンド・フラッツ〉との最初の共同作業となった。アルバムのタイトルは『ひばりとシャープ─虹の彼方─』である。

もともとのLPは8曲、最近再プレスされたアナログ盤は10曲入りで、よく知られたスタンダードが選曲されているが、そのすべてが日本語詞で歌われている。それ以前にレコーディングされたSPは英語詞が主体であったが、そこにももれなく日本語詞が加えられていた。この5年後にやはり〈シャープス・アンド・フラッツ〉とともに録音された『ナット・キング・コールをしのんで─ひばりジャズを歌う』には、完全英語詞で歌われた5曲が収録されているものの、それでも全12曲の半分に満たない。

日本語でジャズを歌うことへのこだわりに、ひばりの独自性を見る意見は多い。『ナット・キング・コールをしのんで』のオリジナル・ライナーノーツで竹中労はこう書いている。

「ジャズ歌手としての美空ひばりは、あまり知られていなかった。それは、彼女がジャズを日本語になおしてうたってきたからである。歌は、メロディとリズムだけではなく、解釈でうたうものだ。歌詩がチンプンカンプンで、心がこもるわけはない。彼女はがんこに、そう主張してきた」(表記は原文ママ)

好きな曲を「自分自身の歌」として歌う

しかし、彼女の日本語によるジャズは、生粋のジャズ・ファンにとっては必ずしも受け入れやすいものではなかったようだ。『ひばりとシャープ』のオリジナル・ジャケットで油井正一は、レコードを聴いて「率直にいって、最初の一回は、肩すかしを喰ったような意外さを感じました」と書いている。

しかし、「一回ききとおしたあと、わたくしには初めてこのLPのペースがわかりました。ひばりさんは、外国メロディーのうちで、最も好きな曲をえらんで『彼女自身の歌』として歌っているのです。二度目からは、このペースに何の苦もなくひたることができました」と。そして「聴けば聴くほど素晴らしいレコード……とは、こういうものをいうのです」と最大限の賛辞を加えている。

日本ジャズ評論の巨人のこの感想は、「ひばりとジャズ」の本質を語っているように見える。油井正一が言っているのは、「ジャズを聴こうと思って聴いたから違和を感じたのであって、これがジャズ・ボーカルのアルバムではなく美空ひばりのアルバムであると思って聴けば、実に素晴らしい作品である」ということだろう。

ジャズの街・横浜に生まれながら、米軍キャンプや将校クラブとほとんど関わりなくシンガーとしてのキャリアを築いた美空ひばりにとって、アメリカ人は、そしてアメリカの音楽であるジャズは、決して特権的な存在ではなかった。彼女にとって歌とは、父が買ってくれた蓄音機から流れていた日本の古い歌であり、彼女にとって聴衆の原像とは、幼い彼女の歌に耳を傾け拍手をしてくれた下町・滝頭の隣人たちであった。江利チエミや原信夫のようなアメリカに対する過大な思い入れがなかったことが、彼女を「日本の大衆に向けて歌う歌い手」とした。

ジャズを歌うことによって、キャリアや聴衆の幅を広げようとするポップ・シンガーや演歌歌手は今日もなお多い。ジャズには、シンガーのステータスを一段上げてくれる力があると思われている節がどうやらある。しかし、ひばりにそのような意識は毛頭なかっただろう。ジャズであろうがポップスであろうが民謡であろうが、要するに歌は歌であって、自分の心の奥底を通過し、自分の肉声に乗れば、彼女にとってそれは自分の歌であった。油井正一の「好きな曲をえらんで『彼女自身の歌』として歌っている」という言葉は、まさしくそれを言いあらわしている。

近代芸能の「総合者」か「解釈者」か

そのような自由なスタイルが、しかし美空ひばりをどこかヌエ的な存在にしてしまったことも確かだ。日本古来の歌であると思われている演歌が、実は1960年代に音楽産業によってつくられた新しいジャンルであることを丹念に実証した『創られた「日本の心」神話』で、音楽研究家の輪島裕介はこう書いている。

「美空ひばりの驚くべきレパートリーの広さは、ここ数年復刻が進んでいるジャズ/スタンダード曲集や『リズム歌謡』曲集によってもうかがい知ることができますが、それは彼女自身の主体的な選択の結果というよりも、『その時々に流行しているものならばなんでも取り入れる』という昭和三〇年代までのレコード産業(及び映画産業)の基本姿勢を最も忠実に反映したためであり、彼女は万能選手であることによって歌謡界と映画界に君臨していたのです」

やや長くなるが、引用を続ける。

「笠木シヅ子の物真似からはじまって、米軍キャンプ出身の江利チエミ、雪村いづみが台頭するや『三人娘』を組んでジャズ調に接近し、また、その一方で、主に上原げんとの作曲による股旅物やマドロスもの、あるいは船村徹の『田舎調』の楽曲を歌いこなしてきた彼女は、ある意味では近代日本のあらゆる芸能の総合者であると位置づけることも可能ですが、逆に、彼女は極めて優秀な解釈者にすぎず、笠置シヅ子の『ブギ』や江利チエミの『ジャズ』、三橋美智也の『民謡調』、三波春夫の『歌謡浪曲』といった、歌手の個性と特権的に結びつき、かつ後続に影響を与える独創的なスタイルをついに生み出さなかった、ということもできます」

楽曲の命を生き生きと躍動させる天才

美空ひばりの最大のヒット曲の一つである「真っ赤な太陽」は、原信夫が作曲し、当時〈ジャッキー吉川とブルー・コメッツ〉のメンバーであった井上忠夫、のちの井上大輔がグループサウンズ調にアレンジしたものである。編年で編集されたひばりのベスト盤では、この曲は「柔」「悲しい酒」と「芸道一代」の間に挟まれるのが常で、名曲ながら唐突な印象を聴き手に与える。輪島の論を受けて、この一種のちぐはぐさこそが彼女の個性である、と言うことも可能だろう。美空ひばりは、実はデヴィド・ボウイのような変幻自在で融通無碍なアメーバの如き表現者であった──。そのような見方は一般のひばり像にいくぶんの改変を迫るが、決して冒涜には当たらないと思う。

「クライ・ミー・ア・リヴァー」はジュリー・ロンドンの歌唱で知られる名曲だが、英語圏の人々がどのような感覚をもって彼女の「クライ・ミー・ア・リヴァー」を聴いているかを、日本語を母語とする者が本当に理解することは困難である。しかし、『ひばりとシャープ』でひばりが歌う日本語詞の「クライ・ミー・ア・リバー」を聴けば、おそらくこれこそがまさしく、この曲が本来もつフィーリングなのだろうと感じられる。

彼女は何よりも、楽曲の命を生き生きと躍動させる天才であった。その楽曲がジャズかどうか、表現された音楽がジャズかどうかといった問いは、ひばりにあってほとんど無意味だった。まさしく美空ひばりは、焦土の戦後横浜が生んだ不世出の歌い手であった。

〈参考文献〉『ひばり自伝 わたしと影』美空ひばり(草思社)、『シャープス&フラッツ物語 ─原信夫の歩んだ戦後とジャズ─』長門竜也著/瀬川昌久監修(小学館)、『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』輪島裕介(光文社新書)

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。