投稿日 : 2022.07.04 更新日 : 2023.12.19

スリー・ブラインド・マイス 創始者・藤井武インタビュー|「あの頃、世界中が “自分たちのジャズ” を模索しはじめた」─日本初のインディ・ジャズレーベル物語〈1〉

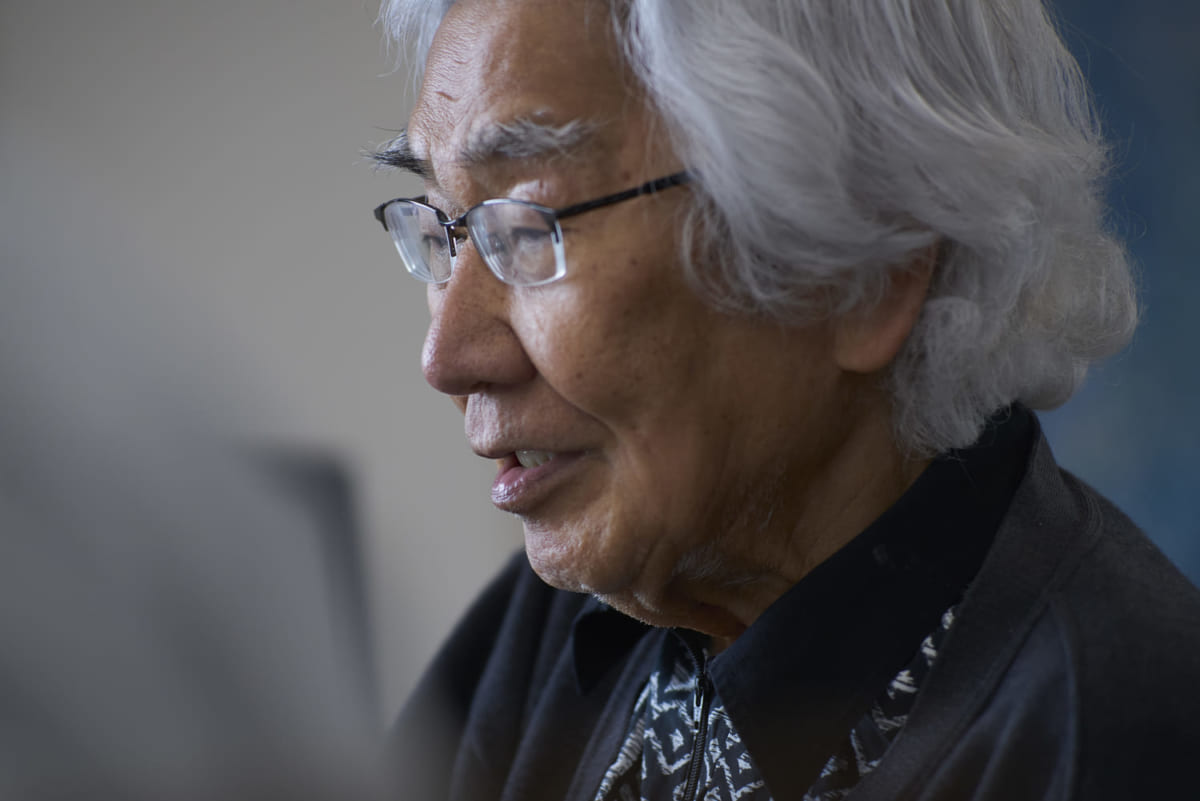

撮影/日比野武男

「ジャズはビジネスにならない」と口を揃える二人の識者がいる。藤井武と平野暁臣だ。互いに音楽レーベルのオーナーとして多くの名作を世に送り出してきた。また “理想的なジャズ作品” を妥協なく追い求める姿勢もふたりの共通点だ。よって冒頭の台詞の真意は「ジャズで金儲けしようなんて思わない」というのが正確かもしれない。さらにもうひとつ、両者の共通点は「日本のジャズ」を専門的に扱ってきたことだ。

藤井武のスリー・ブラインド・マイス(Three blind mice/以下TBM)は1970年に設立。日本最初期のインディ・レーベルとしても名を馳せ、2014年の休止まで約140作のアルバムを制作。いまでも国際的な評価が絶えない名作を数多く擁している。

一方、平野暁臣はデイズ・オブ・ディライト(Days of Delight)を2018年にスタート。まるでTBMの精神を継ぐかのように登場した新興レーベルである。が、この対談で顔を合わせるまで二人に面識はなかった。なかば伝説的な存在である藤井武を平野は私淑し、かたや藤井も、とある記事で平野の存在を知り、シンパシーを抱きつつ見守ってきたのだという。

そんな二人が、日本のジャズと作品づくりについて語り合った。彼らの談話はジャズのみならず、あらゆる分野で応用可能なクリエイティブのヒントが隠されている。

当時はアメリカの文化が輝かしく見えた

平野 藤井さんは、ジャズレーベル〈スリー・ブラインド・マイス〉の創業者にしてプロデューサーだった方。自立期の日本ジャズを記録する貴重な作品を数多く遺し、ジャズシーンに決定的なインパクトをもたらした、日本ジャズ界の最重要人物です。

そしてなにより、TBMはぼくが主宰する〈Days of Delight〉の目標でありロールモデル。3年半前にレーベルを立ち上げて以降、ぼくは絶えず藤井さんの仕事を思い起こしながら、自らのスタンスを定めてきました。一言でいえば “憧れの存在” です。

藤井 それはどうもありがとう(笑)。

平野 そんな藤井さんから、ある日とつぜん、ぼくの事務所に電話がかかってきた。ひっくり返るほど驚きました。なにしろ “藤井武” はぼくのなかでは神話の登場人物とおなじで、もはやバーチャルな存在でしたから。「“藤井武”ってほんとうに居るんだ!」って。嬉しかったです。

藤井 『ARBAN』であなたのインタビュー記事を見つけてね。「あっ、まったくおなじことを考えている人がいる!」って嬉しくなったんですよ。ぜひ一度話をしたいと、もう居ても立ってもいられなくてね。なんとか電話番号を探し出してかけたんです。

平野 こうしてご縁ができて、直接お話を伺えるようになった。じつにハッピーなんですが、ひとりで喜んでいるだけではダメだと思ったんです。藤井さんが考えてきたこと、やられてきたことは、他に経験した者のない貴重な情報であり、後世に語り継ぐべきもの。とりわけこれからジャズの世界で生きようとする若い人たちに伝えなければならないと。独り占めしたらバチが当たりますから(笑)。

平野 ぼくは藤井さんから半世紀遅れてジャズレーベルをはじめました。そこで今日は、「ジャズとはなにか」という藤井さんの “ジャズ観” を伺いながら、ともにレーベルオーナーという立場から、「ジャズレーベルとはなにか」について考えていきたいと思います。

藤井 どうぞ、なんでも訊いてください。

平野 本題に入る前に、まずは音楽やジャズとの出会いから伺います。音楽とはいつどのようにして出会ったんですか?

藤井 ぼくは1941年生まれなんだけど、最初に触れた音楽は、戦後、アメリカから入ってきたロックやポップスなどでした。パティ・ペイジの「テネシー・ワルツ」みたいなね。それを江利チエミがカバーしたのを聴いたのがたしか小学校6年だったから、1952年かな。当時はまだSP盤の時代でね。

平野 1952年? まだ進駐軍がいたころですか?

藤井 ぼくが6年生にあがったときはまだ占領下で、日本製品には「Made in Occupied Japan」と表記されていました。その前の年にサンフランシスコ講和条約に調印したけど、発効したのが1952年の4月末だったから。

平野 なるほど。

藤井 そのころ「S盤アワー」と「L盤アワー」っていうラジオ番組ができたんですよ。どっちが先だったか憶えてないけど、1950〜1951年だったと思います。洋楽が流れるので、ラジオにかじりついて聴きました。

平野 NHKですか?

藤井 いや、民放(※1)です。「S盤アワー」はビクター、「L盤アワー」はコロムビアの音源を使って、洋楽だけ。それこそエルヴィス・プレスリーとかリトル・リチャードとかね。パーシー・フェイス・オーケストラみたいなのもあったな。器楽曲もあれば歌物もあって、DJがどんどん進めていくんです。

※1:「S盤アワー」は日本文化放送協会(現・文化放送)で放送。「L盤アワー」はラジオ東京/東京放送(現・TBSラジオ)で放送。ともに洋楽を専門に扱う深夜帯の音楽番組。

平野 まさに “ディス・イズ・アメリカ”ですね。

藤井 そう。当時はとにかくアメリカの文化が輝かしく見えた。そういうふうに教育もされたしね。日本はダメだったんだ、だから負けたんだっていうのを刷り込まれましたから。

平野 そんななかでジャズにも出会ったわけですね。

藤井 そう。ただ、ベニー・グッドマンの裏表1曲ずつみたいなSP盤は出ていたけれど、そのころはまだそんなにジャズが好きだったわけじゃないんです。ジーン・クルーパ・トリオがはじめて来日したのがたしか1952年だったはずだけど、それをまったく知らなかったくらいでね。

米軍基地で入手したチャーリー・パーカー

平野 ジャズを意識して聴くようになったのは?

藤井 1953年、中学1年の秋だったんじゃないかな。そのときにJATP(※2)がはじめて来るんです。新聞でそのニュースを見て、「オスカー・ピーターソン、エラ・フィッツジェラルド…、うわー、こんなのが来るんだ! スゲーなぁ、行きてえなぁ」と思ったけど、当時の小遣いじゃとても無理。悔しい思いをしたのをよく覚えています。

※2: Jazz at the Philharmonic/のちにVerveレーベルを創設するノーマン・グランツが組織したジャズコンサート。ビッグネームが多数出演するセッションが人気を博した

平野 てことは、中1の時点ですでにピーターソンを知っていたし、その音楽がカッコいいと思っていたということですよね。それはやはりラジオから?

藤井 ラジオで聴いたんでしょう。CLEF(※3)のEP盤で聴いたのが中2の秋ですから。

※3:上記ノーマン・グランツが1947年に設立したレーベル。

平野 ジャズのどこがカッコいいと思ったんです?

藤井 そりゃやっぱり、4ビートでスイングするところですよ。それこそ1954年の1月に『グレン・ミラー物語』、翌年に『ベニー・グッドマン物語』が公開されて、どっちも5〜6回は観ました。いまとちがって当時の映画は入れ替え制じゃなかったから、行ったら最後まで粘ってね。もうとにかくスイングするのが楽しくて。

その後、高校に入る前の春休みに、近所に住んでいた漆山さんという立教大学でジャズドラムをやっている人が、『Jazz at Massey Hall』(※4)の10インチ盤を貸してくれたんです。名義は “The Quintet”。契約の関係でパーカーは “Charlie Chan” とクレジットされていて、白いプラスティックのアルトサックスは写っているけど、本人の顔は写っていないっていうね。

平野 いよいよ「藤井武のジャズ・ヒストリー」のはじまりだ。

藤井 この10インチ盤は衝撃でした。ガレスピーとパーカーのソロがとにかくすごくて、「なんだ、これは!」と目を丸くしたのがビバップとの出会いです。さらにミンガスのベースがまたすごい。それまで聴いていたスイング・スタイルのベースとまったくちがっていたので、びっくりしました。スピード感はあるし、ドライヴするし。とにかくシビれて、もう何回聴いたかわからないですよ。

平野 そんなヤツ、周りにいなかったでしょう? 同世代で。

藤井 いませんでしたね。でも、15歳ではなかったけれど、漆山さんのような大学のジャズ研の連中は実際にPX(Post Exchange:米軍基地内の売店)で10インチ盤を買ってきて貸してくれたわけですから、ジャズが好きな若者はけっこういたと思いますよ。彼はのちにTBMのニューヨーク連絡事務所の所長になったんですけどね。

そこからジャズを聴き漁るようになって、高校にあがってからは、3年間ただひたすらいろんなのを聴きまくりました。(ソニー)ロリンズを聴いたり、マイルス(デイヴィス)を聴いたりね。

平野 でもまあ、そこまでは普通ですよね。ぼくだって高校時代にはマイルスや(ジョン)コルトレーンにハマってましたから。ただそこから先がまったくちがう。藤井さんは20代の若さでTBMという金字塔を打ち立てたわけですから。

「なぜ日本にはマイナーレーベルがない?」

藤井 高3の夏の終わりごろだったかな、受験もここだと決めたころに、ふと思ったんですよ。いろいろ聴いているもののなかに、なぜ日本のジャズがないんだって。そりゃ悔しいよね。で、調べてみたら、向こうにはマイナーレーベルというものがあって、オーナープロデューサーが好きにやっている。そうじゃなきゃ、みんな録り逃しているところだったと。そういうことがわかってきたわけです。

平野 日本にはほとんどメジャーのレコード会社しかなかったわけですもんね。メジャーは売り上げが見込めないものにつぎ込むようなことはしませんからね。

藤井 ビリー・ホリデイやチャーリー・パーカーでさえ、メジャーから出たのは、すでにマイナーで高い評価を得てからです。ビリー・ホリデイは、そうした評価が出る前の、戦前1938年くらいのコモドア(Commodore Records)の音源だって、いま聴いてもぜんぜん古くないでしょ? そういうことができることがオーナープロデューサーの強みだと知ったわけです。

平野 当時、日本のメジャーレーベルは「日本人のジャズなんかやっても商売にならない」と考えて手をつけなかったわけですよね。一部ではやっていたのかもしれないけれど、ごく限られた範囲であって、けっしてメインストリームを担うようなアクションではなかった。

藤井 そうです。

平野 その状況認識と問題意識がレーベル創設のモチベーションだったんですね? つまり、オーナープロデューサーが意味のある作品を後世に送り出す “マイナーレーベルというメカニズム” が必要なんだと。ある種、ビジネスのロジックを超えたプラットフォームみたいなものが。

藤井 そうです。高3の終わりに気づいた。でも、家業の消毒会社を継がなければならなかったし、そのための薬学部進学も決めていたので、そのまま大学に進学し、卒業後は親父の跡を継いだんです。でもね、もし30歳になったときにまだ日本にそうしたマイナーレーベルができていなかったら、そのときはオレがやろう。人生に思い残すことがないよう、失敗してもいいからやろう。そう心に決めていました。

平野 けっきょくは藤井さんがイメージしていたマイナーレーベルを誰もやらなかったから、自分で乗り出すことになったわけですね。大学卒業が1963年で、TBM設立が1970年だから、ジャズ界の動きを横目でウォッチしながら会社生活を送っていたのが1960年代ってことだ。その辺りの日本のジャズ界はどんな状況だったんだろう。それを含め、藤井さんの歴史観みたいなものをぜひ聞かせてください。

コルトレーンの死=モダンジャズの終焉?

藤井 ぼくはジャズの歴史は1917年からはじまると考えています。それ以前は歴史に入れていない。なぜなら音が残っておらず、伝説しかないからです。

平野 はい。

藤井 オリジナル・ディキシーランド・ジャズバンドっていう白人バンドが、1917年1月に4曲(「インディアナ」「ダークタウン・ストラッターズ・ボウル」ほか)をレコーディングしたのがジャズ界で最初のレコードなんだけど、これはニューオーリンズの黒人ミュージシャンたちがやっていたディキシーランド・ジャズのコピーでした。その辺りがジャズのはじまりです。1917年っていうと、アメリカが第一次世界大戦に遅ればせながら参戦し、紅灯街の灯が落ち、ロシアが革命でソ連に変わった年ですね。

平野 なるほど。

藤井 そうやってジャズの歴史がはじまるわけだけど、ぼくは10人の偉大なジャズミュージシャンがアメリカのジャズを引っ張ったと考えているんです。アメリカの50年間を支えたミュージシャンですね。

ルイ・アームストロング、デューク・エリントン、カウント・ベイシー、ベニー・グッドマン、ディジー・ガレスピー、チャーリー・パーカー、マイルス・デイヴィス、オスカー・ピーターソン、オーネット・コールマン、ジョン・コルトレーン。この10人です。1917年から1967年までの50年ですね。

ビバップからコルトレーンが死んだ1967年7月までの四半世紀がいわゆるモダンジャズの時代です。それ以前はダンス・ミュージックだったものが、パーカーから “聴くための音楽” にグレードアップした。そうした流れの最後に位置するのがコルトレーンであり、彼の死をもってアメリカのモダンジャズが終わります。

平野 コルトレーンの死とともにジャズも死んだと?

藤井 いやいや、そうじゃない。コルトレーンが死んだと同時にアメリカのジャズが死んだわけでもフリージャズが死んだわけでもなくて、“アメリカが引っ張ってきたモダンジャズの歴史” が終わったんです。しかも、それから55年も経っているわけですね。この間、ジャズを牽引してきたのはだれか、ということです。

平野 ああ、そうか。ジャズの中心は本場アメリカただひとつであり、周縁としての世界をその中心が牽引していた時代が終わった、ということですね?

藤井 そうです。で、そのあとどうなったか。翌1968年にはキング牧師が暗殺され、ベトナムの泥沼戦争に54万ものアメリカの若者が投入される。パリでは5月革命が起こり、ミラノ・トリエンエーレは学生に占拠され、日本でも10月には新宿騒乱で新宿駅を占拠して電車を止める、といったように、混乱期を迎えるわけです。

平野 そうでした。ぼくは1959年生まれだから、その辺りの実感はまったくないけれど。

藤井 1969年の頭にも東大・安田講堂の立てこもりがあったりね。とにかく世界中が騒乱していたし、革命なんていう言葉が行き交っていた。そういう空気のなかでジャズも動きが止まっちゃった。もちろん一部に例外的な事例はあるけれど、大筋の流れとしては、ぼくはコルトレーンで止まったと考えています。

平野 コルトレーンの死とともに ジャズにおける “世界の中心としてのアメリカ” が終わったとすると、次に来るのは “戦国時代” みたいなことですよね?

藤井 まさにそのとおりです。その後に出てきたのがジャズのナショナリズムですよ。“ジャズ・ナショナリズム“ というのは、油井正一先生(※5)がはじめて使った言葉ですけれど。

※5:ゆい しょういち(1918-1998)ジャズ評論家

平野 それまで “周縁“ だった世界の、つまりアメリカ以外のジャズシーンが一気に目覚めたと。

藤井 西欧や日本などのジャズ先進国のすぐれたミュージシャンたちが、アメリカの真似ではないオリジナルのジャズ、自分たちのジャズを模索しはじめたのがちょうどそのころだった。もちろんその前にも、日本でいえば “銀巴里セッション”(※6)のような試みもあったわけですけどね。

※6: “模倣ではない新しい日本ジャズの創造” を旗印に、高柳昌行、菊地雅章、富樫雅彦、金井英人らを中心となって、1961年頃からシャンソンの殿堂・銀座〈銀巴里〉で繰り広げられた実験的なセッション

平野 コルトレーンの死と時をおなじくして、ヨーロッパや日本で “ジャズ・ナショナリズム“ 運動が起こり、オリジナリティを追求する動きがはじまった……。たしかにそうですね。ドイツで〈ECM〉が産声をあげたのが1969年、TBMが1970年、デンマークの〈Steeple Chase〉が1972年……。〈Blue Note〉や〈Prestige〉とはテイストもサウンドも美意識もちがう、つまりそれまでとは異なるジャズ観をもつジャズレーベルが、文字どおり同時多発的に世界で生まれたわけですもんね。

藤井 ぼくはそんなふうにとらえています。

日本ジャズ界に訪れた “革命の季節”

平野 そんな60年代末に藤井さんはTBM設立を決意された。ジャズをとりまく状況が世界レベルで地殻変動を起こしつつあった、まさにちょうどそのころです。

藤井 はい。

平野 あれ? TBM設立が1970年ってことは、藤井さん、まだ29歳ですよね。30歳になってから判断するはずだったでしょ?

藤井 そうなんだけど、1969年にはジョジョ(ギタリスト高柳昌行の愛称)が〈ニュー・ディレクション〉(※7)をやりはじめたり、金井英人がテイチクから〈キングス・ロア〉で『オリジナル』を発表したり、山下洋輔がビクターで『ミナのセカンド・テーマ』を録音したり、といったように、どんどん新しい動きがはじまって、このままだと乗り遅れちゃうんじゃないかと思ってね。

※7:吉沢元治(ベース)と豊住芳三郎(ドラム)のユニット

平野 やはり革命前夜みたいな雰囲気だったんですね。ぼくは1970年ごろを境に日本のジャズ界に革命が起きたと考えているんです。それ以前の1960年代は “コピーの時代” “フォロワーの時代” で、プレイヤー側も本場アメリカに引け目を感じながら、「恥ずかしながらやらせてもらいます」みたいなマインドだったし、リスナー側も「日本人のジャズは所詮コピーであり、いわば二軍」みたいな感じで見ていた。じっさいライヴでもレコーディングでもほとんどスタンダードやカバーだった。

藤井 そうです。

平野 当時のメジャーレーベルが日本のジャズに本気で取り組まなかったのは売れないと考えたからだけど、その主たる要因もそこにあった。

藤井 なにしろ曲はみんなカバーだし、演奏もコピーみたいなものだったからね。店だってそういうものしか求めなかったし。

平野 やはり “カバー&コピー” では本家に敵いませんよね。レコードショップで同時に目にしたら、どう考えたって “本物&オリジナル”を買いますもんね。要するに、ジャズ業界もジャズファンも、日本のジャズをいわば “本家の劣化コピー” と見ていた。

藤井 寺島靖国(※8)がどこかに書いていたけれど、「オレが日本人のミュージシャンをまったくとりあげない、とTBMの藤井が怒っているらしい」と。「当時のオレたちは〈Blue Note〉や〈Prestige〉を神さまだと思っていたし、日本人にジャズがわかるか、ジャズができるか、と評定することで自分の立ち位置を引き上げようとしていたのかもしれない」みたいなことを書いていたけど、実際そうだったと思いますよ。

※8:てらしま やすくに(1938-)ジャズ評論家/吉祥寺のジャズ喫茶MEGのオーナー

平野 考えてみれば、ジャズに限らず、アメリカの文化やライフスタイルに無条件で憧れる気分が、日本社会全体にありましたもんね。

ただ一方では、60年代の終わりから70年代にかけて、日本の映画やテレビドラマの音楽制作にジャズマンが起用されたり、あるいは日野(皓正)さんが雑誌の表紙を飾ったりしたじゃないですか。当時の日野さんの扱いは映画スターみたいだった。それって、ジャズがある意味で身近になった、大衆社会にジャズが浸透していったということですよね。

日本のジャズを牽引した10人

藤井 1967年にはタクト・レコード(※9)がスタートして、渡辺貞夫、日野皓正、菊地雅章、ジョージ大塚なんかが大ヒットしたし、日野くんなんかはそれこそ女性週刊誌の表紙になるような状態でした。

※9:オーディオメーカーのタクト電機がスタートさせた日本ジャズの専門レーベル。1971年ごろに活動を停止した

平野 片やそういった大衆化が進んだにもかかわらず、一方ではまだ “本場の劣化コピー”と見なされていた。そんなアンビバレントな状況だったと。

藤井 いや、大衆化しはじめたのにダメだったんじゃなくて、大衆化しちゃうからダメなんですよ。つまりね、みんなでなんとか仲良くやろうなんていうのは、ジャズの精神から離れているんです。「オレがオレが」が出なきゃ、演奏に。

平野 で、その後、日本のジャズシーンはまさに革命的な状況を迎えるわけですが、先ほどのアメリカのジャズを牽引した “10 Giants” になぞらえて “日本の10人” を挙げるとしたら、どうなります?

藤井 ぼくは1969年から1999年までの30年間に日本のジャズを引っ張ったのは、この10人だと考えています。龝吉敏子、金井英人、高柳昌行、渡辺貞夫、山下洋輔、宮間利之、三木敏悟、板橋文夫、芳垣安洋、藤井郷子です。

平野 この10人が水先案内人となって、日本ジャズのレベルアップを先導したのだと。

藤井 彼らは、アメリカのジャズの真似でなく、ジャズの日本化を考えていた。

平野 日本のシーンにおいても、1960年代になるとさまざまな実験的取り組みもはじまったし、それを牽引する高柳昌行や金井英人といった前衛精神を備える人材も現れた。70年代を迎える前にはその成果たる『ミナのセカンド・テーマ』のような創造的な作品も産み落とされていた。しかし、それでもやっぱりメジャーレーベルは日本のジャズは金にならないと及び腰だったし、マイナーレーベルも生まれなかった。それがTBMの出航前夜の状況だった。

藤井 そうです。

平野 つまりはこういうことですよね。繰り返しになるけれど、1960年代末になると、それまで“本場アメリカのジャズ” に音楽的にも精神的にも支配されていたジャズマンたちが、その呪縛から逃れて “自分のジャズ” を目指すようになった。この “ジャズ・ナショナリズム“ は、申し合わせたわけではないのに世界で同時多発的に起こった。日本でその胎動をいち早くつかみ、じっさいにリアルなアクションに踏み出したのが藤井さんだった。

藤井 いやいや、そんな大げさな話じゃないけれど(笑)、ひとつ言えるとすれば、非商業的なジャズだけでなんとかやってこう、なんて無謀としか言いようがない夢を追いかけたのは、ぼくらくらいだったかもしれません。

ところでキミは “誰を” やってるの?

平野 ぼくがジャズと出会ったのは1973年、中学3年のときなんです。ちょうど3年目に入ったTBMが軌道に乗り、加速をはじめたころですね。だから、ぼくのジャズライフはTBMとともにあったし、TBMの作品群におおいに触発された。ぼくの少ない小遣いを、ぜんぶTBMが吸い取っていきました(笑)。

藤井 それは申し訳ないことをしたね(笑)。

平野 ぼくにとって、TBMやイースト・ウィンド(※10)が送り出す日本人プレイヤーのジャズは特別な存在でした。もちろん人並みにマイルスやコルトレーンを追っかけたし、アメリカのジャイアントたちを聴き漁ったけど、いちばん大事なのは日本人のジャズだった。なぜなら目の前で生音を聴かせてくれる存在だったからです。レコードで聴くジャズと、生音で聴くジャズはまったくの別物ですからね。ぼくにとってマイルスやコルトレーンは “音源” だったけど、峰厚介や土岐英史は “体験” だった。快楽のステージがちがったんです。

※10: 1974年に設立された日本のジャズレーベル。数年にわたって良質な作品を制作した

60年代末の地殻変動を経て、日本人プレイヤーたちの演奏態度はガラっと変わりますよね。それまではスタンダードやカバーばかり演っていたし、“だれそれ風” のプレイが幅を利かせていた。たしか佐藤允彦さんが言われていたけど、60年代のミュージシャン同士の挨拶のひとつに「ところできみは “誰を” やってるの?」というのがあったらしい。

藤井 じっさいそうでしたから。

平野 ところが1970年代を迎えるころになると、本場の再現精度を競う時代から、オリジナリティを追求する時代になったわけですね。じっさい若いプレイヤーたちはライヴで嬉々としてオリジナルを演っていたし、積極的にオリジナル曲をレコーディングした。プレイヤーたちが自分のスタイル、自分のジャズを探しはじめ、リスナーサイドもそのトライアルを受け入れ、支持した。この動きを作品制作の面から強力に推進したエンジンがTBMでした。

藤井 自分のジャズを見つけたり、見つけつつあった有望なミュージシャンがほんとうに楽しみでね。

平野 じつは「1970年代に日本ジャズがもっていた熱量と創造への気概を受け継ぎたい」というのが Days of Delight の理念なんです。当時、フォロワーのマインドから自由になり、自分のジャズを追求できるようになったジャズマンたちは、きっと “歓喜の日々” を送ったにちがいない。だから “Days of Delight” と名づけました。

藤井 なるほど。

平野 モチベーションは1970年代の日本ジャズへのリスペクトです。ただ、この話をすると、70年代ジャズの再現を目指していると勘違いされることが多いんですが、もちろんそんなことはこれっぽっちも考えていません。往時の音を聴きたければ、TBMやイースト・ウィンドが遺してくれた珠玉の音源が山ほどあるわけですから。

藤井 そのとおりです。

平野 そうしたジャズ・ナショナリズムやオリジナリティを希求するマインドをセットしたのはあきらかに1960年代なわけですが、じっさいそこではなにが起きていたのか、どんな風が吹いていたのか、そこが知りたいんです。当時ぼくは文字どおりの小僧だったから、その辺りがぜんぜんわからないんですよ。

日本のジャズ奏者に独立心が生まれた

藤井 先ほど話した「日本ジャズを創りあげた10人」のトップに挙げたのは龝吉敏子さんです。オスカー・ピーターソンやJATPなどに認められ、日本の先陣を切ってバークリー音楽院に進んだ。たしか1956年です。その後に(渡辺)貞夫さんがつづいたわけですね。

貞夫さんが帰ってきたのが1965年の11月。帰国翌日に、銀座の「ジャズギャラリー8」で佐藤允彦トリオに加わって最初のセッションをやったんですよ。耳のいい連中が「え、ほんとうに帰ってきたの? やるの?」と騒ぎになって、満員だった。

平野 藤井さん、その場に居たんですね。いいなあ、羨ましいなあ…。

藤井 (笑)大事なのは、貞夫さんがバークリーで学んできたことを若い世代に伝えてくれたこと。知っていると思うけど、ヤマハと組んで “サダオ・スクール”をやったでしょ? 音楽理論やら新しい編曲の作法なんかを教えた。

平野 恵比寿のヤマハですよね? チンさん(鈴木良雄の愛称)から話を聞いたことがあります。早稲田のジャズ研でピアノを弾いていたチンさんも通っていて、空き時間に遊びでベースをいじっていたら、たまたま通りがかった貞夫さんがそれを見て、その場で「オレのバンドにベースで入らないか?」と誘った。

藤井 有名な話だよね。

【関連記事】

鈴木良雄インタビュー

平野 ピアニストにベースで来い、というのも信じがたい話だけど、さらに驚くのは、じっさい半年後にベーシストとして渡辺貞夫カルテットに加入したことです。実質3ヶ月でベースをマスターし、その2ヶ月後には本邦最高峰のバンドに迎えられた。こんなおとぎ話のような出来事がじっさいに起きていたわけで、当時の日本ジャズ界のダイナミズムを感じます。

藤井 ヤマハだけじゃない。若いミュージシャンたちが大挙して貞夫さんの自宅に押しかけ、熱心に教えを請うた。後に活躍するプレイヤーの多くは、この “寺子屋” の出身です。

平野 貞夫さんがバークリーで学んだ最新の音楽理論を “おすそ分け” してくれたり、有名な銀巴里セッションをはじめとするチャレンジングな演奏機会などを通じて、日本のジャズミュージシャンの技術が飛躍的かつ相乗的に磨かれていったんですね。

藤井 なによりも独立心ですよ。真似ではなくて、“いかにして自分を表すか” がジャズなのだ、というジャズの本質に行き着いたんです。

平野 しかもそれをやろうと思ったらやれるだけの技術が身についていた。つまり、日本のジャズシーンが大きな変貌を遂げた背景には、情熱や野心といったメンタルの面だけでなく、自分のヴィジョンにリアリティを与える “技術力”をプレイヤーたちが手に入れつつあった。

藤井 たしかにそれもあるだろうな。

平野 やっぱり貞夫さんの影響と功績は大きいんですね。

ジャズが多様なカルチャーと連携した時代

藤井 いまの話は貞夫さんが帰ってきた1965年11月以降の話だけど、それ以前にだっていろんな出来事があったんですよ。たとえば青山の旧草月会館で「草月ミュージック・イン」っていうイベントを1960年からやっていた。最初の年は、水島早苗さんと国際基督教大学教授のサイラス・モズレーさんらが出演した「ブルースの誕生」というプログラムだったんだけど、じつに良かった。本物のブルース/ソウルとはなんなのかを、ぼくはこれで体験したんです。

平野 当時の草月会館は、勅使河原宏、武満徹、安部公房、一柳慧といった人たちがたむろする前衛芸術の実験場でしたからね。

藤井 ジャズの領域でも、三保敬太郎、宮間利之、山屋清、八木正生、前田憲男なんかのおもしろいプログラムがずいぶんありましたよ。

平野 そういえば、草月にはジョン・ケージも来てますよね。

藤井 ジョン・ケージは1962年だったかな。一柳慧さんが呼んで。ぼくは例の1952年作「4分33秒」の日本初演も観ています。デヴィッド・チュードアが鍵盤の蓋を開けたまま4分33秒間、1音も発せずに終わった。構図としては美術のマルセル・デュシャンの「泉」(1917年)とおなじですよね。

平野 いまの話でよくわかるのは、1960年代には音楽の本質を体験できるチャンスがあったし、その種の機会が日増しに増えていたということ。ミュージシャンたちは、そういったものを徐々に体内に取り込みながら、自分の音楽的土壌を耕していったにちがいない。店ではやむなくカバーやスタンダードを演っていたけど、そのいっぽう体内では音楽的な知見と野心がパンパンに膨らんでいて、ついに破裂したのが1970年を迎える辺りだった。

藤井 そうだと思いますね。1968〜9年かな。小杉武久が現音サイドからの即興演奏集団「タージマハル旅行団」を結成したのも1969年だし、シカゴのA.E.O.C(アート・アンサンブル・オブ・シカゴ)がBYG(※1967年に設立されたフランスのレーベル)から作品をリリースしたのも1969年です。

平野 ジャズの世界に地殻変動をもたらした1960年代とは、そういう時代だったんですね。芸術的・創造的な刺激がいたるところに転がっていた。

藤井 そのとおりです。

平野 ぼくがもっとも尊敬する表現者のひとりが建築家の磯崎新さんなんですが、前に磯崎さんと話していたら、60年代がいちばんおもしろかったって言うんですよ。じっさい彼は、自身の作品を出品した1968年のミラノトリエンナーレが学生に占拠されたりしていますしね。

藤井 ああ、なるほど。

平野 多様な文化的・芸術的な刺激が降り注いでいて、それを浴びた世代の溜まりに溜まった表現への欲望みたいなものが一気に噴き出した。それが1970年という節目に向かうタイミングで発露した。

藤井 その集大成が1970年の大阪万博ですよ。ぼくも鉄鋼館の「スペース・シアター」(設計:前川国男/音楽監督:武満徹)に現音を2回聴きに行ったし、シュトックハウゼンの “ミュージック・コンクリート”の実演を見にドイツ館にも行きました。「月の石」は行列がすごかったから諦めたけど。

平野 当時、そうやってジャズ界に噴き出していたエネルギーを、つまりは日本人ジャズマンたちの情熱や希望を藤井さんがぜんぶかき集め、急速冷凍して後世に遺してくれた。それがTBMです。

藤井 そんな大層なものじゃないけど、いやいや、ありがとう(笑)。

「漫画から漫画を学ぶな」ジャズもしかり?

平野 それこそ山下洋輔さんなんかが典型だけど、いろんなカルチャーと繋がってますよね。それどころか、いかにしてジャズ以外の空気を吸うかだけを考えていたようにさえ見える。

藤井 そうね。

平野 ところが、いまの若いプレイヤーたちを見ていると、おそらく “ジャズ村” しか知らないし、そこから一歩も出ようとしていないように見えるんですよ。おそらくつきあいの範囲もほとんどジャズマンだけじゃないかと。

藤井 なるほど。

平野 かつて赤塚不二夫に「どうすればおもしろい漫画を描けるか」と訊かれた手塚治虫が、「漫画から漫画を学ぶな。いい小説や音楽、演劇に触れよ」と答えたという逸話がのこっていますけど、これ、そのままジャズに言える話ですよね。

藤井 そのとおりだ。

平野 いまはシステム化されたジャズ教育が確立しているから、指は動くし技術もある。みんな上手いです。でも、ともすればおなじように聞こえるんですよ。もしかしたら、その要因のひとつは、ジャズ以外のカルチャーを貪欲に吸収して養分を蓄えようという気概が希薄だからなのかもしれない。藤井さんのお話を聞いていて、そんなことを考えました。

藤井 だからこそ、ハートに届くおもしろい演奏をしているプレイヤーを引っ張りあげてやらないと。それがレーベルの役目ですよ。「ミュージシャンが自分の言いたいことが言えるかどうか、それがいちばん大事なことであり、テクニックは第二義的なこと」とは、ピアニストのビリー・テイラーの言葉ですが、まさしくそれがジャズですからね。

平野 ジャズ・ナショナリズム、コピーからオリジナルへ、サダオ・スクール、ケージやデュシャン……、さまざまな事象が藤井さんのお話でひとつにつながった。霧が晴れた気分です。

藤井 (笑)

平野 ぼくがジャズレーベルをやろうと思った動機にまつわる話なので、とても興味深いです。先ほどお話ししたように、1970年代にオリジナルのジャズをつくろうともがいた日本のジャズマンたちの情熱やダイナミズム、気概や野心を受け継ぎたい。それがDays of Delightのモチベーションであり、ミッションですから。

第2部に続く

第2部 ダイジェスト映像

Days of Delight 公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC7MpSLaYNmXaeb_XlUjJTrw