投稿日 : 2019.12.05 更新日 : 2021.09.03

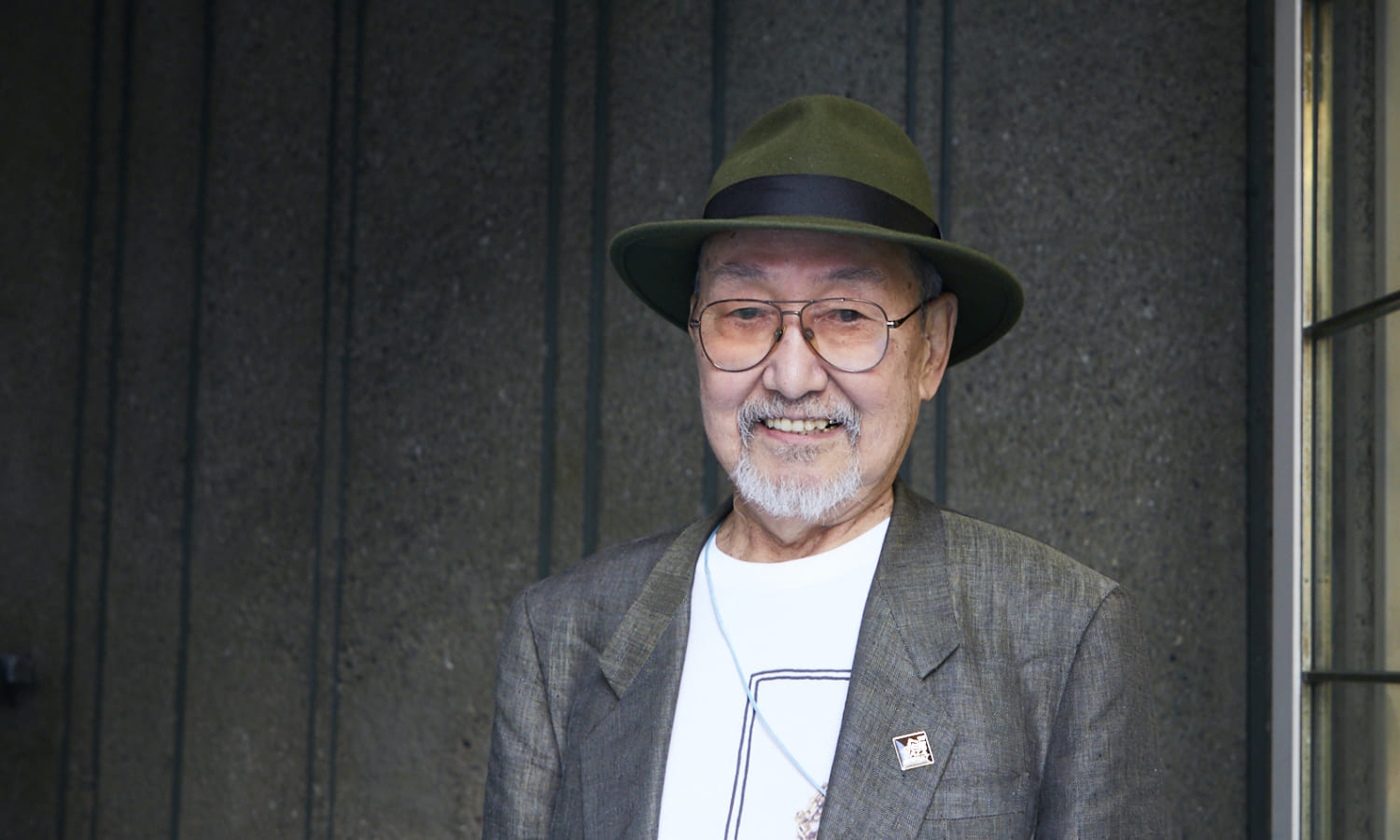

【証言で綴る日本のジャズ】清水万紀夫|父親は『上海バンスキング』のモデル

取材・文/小川隆夫 撮影/平野 明

フュージョンやロックにも挑む

——60年代後半は清水さんがもっとも多忙だった時期です。

ソウル・メディアに入るころからスタジオの仕事が盛んになって、その少しあとですね。

——それが60年代後半。ロックが盛んになってきたころです。

ええ。それで、イノさん(猪俣猛)が、ハービー・マン風から四管編成のブラッド・スウェット&ティアーズ(BS&T)(注22)みたいなバンドにサウンド・リミテッドを変えるんです。ラッパ(トランペット)が吉田憲司とのちにアメリカに行く大野俊三、トロンボーンがアメリカに行って最近帰ってきた今井尚(たかし)、それとぼくのアルト・サックスとテナー。この四管で、オルガンが穂口雄右、ギターは川崎燎、水谷公生、松木恒秀など、よく代わりました。あとは、ベースが鈴木淳で、パーカッションが中島御。

(注22)60年代後半から70年代にかけて人気を博したブラス・ロック・バンド。

——猪俣さんが、68年にアメリカで BS&T を聴いて、「これからは BS&T だ」ってことでサウンド・リミテッドを結成して。70年に BS&T が日本に来たとき、サウンド・リミテッドで「武道館」に出ましたよね。それ、聴きに行きました。

前座をやりました。あのころは、渡辺貞夫(as)さんのバンドとチェンジでジョイントでとか、そういう仕事も多かったです。

——そのころは、ジャズ喫茶よりコンサートが多かったんですか?

地方はそれが多かったですね。労音(「全国勤労者音楽協議会」の略称)とか民音(同「一般財団法人民主音楽協会」)とか。

——サウンド・リミテッドの次は、それをオーケストラに拡大したザ・サードを猪俣さんが結成する。それにも参加されて。

アメリカに行ってから BS&T みたいなバンドを始めたけれど、イノさん、ほんとうはジャック・デジョネット(ds)がやってるような音楽がやりたかったみたいです。ぼくも一緒にアメリカに行ったことがあるんです。イノさんの奥さん(シンガーのテリー水島)(注23)がハワイでミュージカルに出させてもらったときも、イノさんについて行ったし。それから、キューバン・ボーイズがキューバでレコーディングしたときもイノさんと行きました。

(注23)テリー水島(歌手 1938年~)60年九州の米軍キャンプでデビュー。63年上京。ナイト・クラブ「マヌエラ」の専属歌手となり、猪俣猛(ds)とウエストライナーズにも参加。その後フリーで活動。

そういうときに、イノさんと「ラテンのああいうノリは大切だから」と話したことを覚えています。彼はそのあとブラジルに行って、帰りにまたハワイで落ち合って、一緒にいろいろなバンドを聴きました。結局、「ああいう3拍子系のリズムは、おれたちには無理」(笑)。挫折して、それで作ったのがザ・サードというオーケストラ。そのときのリードがジェイク・H・コンセプションです。

——ザ・サードが活動していた70年代初頭、日本のジャズ・シーンは、ジャズをやっているひとがロックから影響を受けて、ロックのフェスティヴァルに出たり、ロックのひとたちとの交流がありました。そういうところに清水さんも出ていて。

そうですけど、「ピットイン」なんかは、そういうフュージョンみたいなものはダメだって。猪俣猛のサウンド・リミテッド、稲垣次郎のソウル・メディア、石川晶(ds)のカウント・バッファーローズはみんな似たような編成で、スタジオ・ミュージシャンばっかり。リーダーだけが違う(笑)。だから、出入り禁止になったんです。

スタジオ・ミュージシャンとして多忙を極める

——スタジオとライヴの両立は難しいでしょう?

日野皓正(tp)君なんかは偉くて、ジャズに専念したいから沼津に引っ越しちゃったし。今田勝(p)さんも横浜の奥に引っ越して、スタジオの仕事を辞めて。

スタジオに行ってると、今村祐司(per)とか、渋谷毅(p)や松岡直也(p)とかに、「いい加減、〈スタジオ養老院〉から戻ってこないと、落ちこぼれになっちゃうよ」とさんざんいわれて。でも、お金を一回稼いじゃうと、かみさんたちにもある程度の生活をさせているから、抜けるのが難しい。

スタジオ仕事をしなかった菊地秀行なんかはほんとに悲惨な生活をしていて、気の毒だと思うけど。自分はといえば、いまごろになって賞味期限切れのジャズをまたやるようになった(笑)。

東芝レコードのディレクターだった渋谷典久さんの言葉も大きかったです。あのころは(60年代後半)、渡辺貞夫さん、荒川康男(b)さん、佐藤允彦(p)さんとか、バークリー音楽院(現在のバークリー音楽大学)に行ってきたひとたちがコンボばっかりやっていて、そういうのに刺激もされました。

「お前、それ(コンボ)ばかりじゃなくて、バド・シャンク(as)とか、ああいうひとたちのウエスト・コーストでやっているスタジオなんかでやってみたら?」と、渋谷さんにいわれて。

だけどそのころはかみさんをもらって子供もいたんで、行きたかったけれど、離婚してまでアメリカに行く度胸はなかった。「それができたらいいのかなあ」とは思いましたけど。だから、いまだにこういう世界でやっている。でも、最近はやっぱり寄る年波で、頚椎が悪くなって、サクソフォンが首から吊るせなくなったり。

——そのころは、スタジオの仕事はいくらでもあったんですか?

朝から晩までありました。杉本喜代志や羽田健太郎(p)もそうだけど、ああいう連中が、過労からしょっちゅう貧血でひっくり返って。

——朝まで仕事のやりっぱなしで。

そうなんです。

——ギャラは曲単位ですか? それとも時間単位?

時間単位です。1曲だいたい1時間。ところが、演歌の場合は溜め録りみたいなのがあるんです。「1時間で何曲か録っちゃうから、悪いけど1時間分のギャラで」とか、そういうこともよくありました。

——そのころはテレビにもよく出ていたでしょ。

歌の伴奏で。

——スタジオの仕事もしていたから大忙しでしたね。

阿川泰子(vo)さんとレコーディングをしたら、そのメンバーで1年ぐらいツアーやテレビの仕事が続くんです。阿川さんの最初のアルバム(ビクターから出た77年録音の『ヤスコ/ラブバード』)の編成でずっとやってました。

前田憲男さんがアレンジして、猪俣さんのグループでシャンソンの岸洋子(注24)さんとレコーディングしたときも、「それで一年、ツアーを回ってくれ」。

(注24)岸洋子(歌手 1935~92年)オペラ歌手を目指していたが、心臓神経症のため断念し、病床で聴いたエディット・ピアフに感動してシャンソンに転向。その後、〈夜明けのうた〉(64年)や〈希望〉(70年)などヒットを連発するも、膠原病を発症し、後遺症と闘いながらも活動を継続した。

尾崎紀世彦(注25)さんの〈また逢う日まで〉も前田さんの編曲で、バークリー音楽院の留学から帰ってきた荒川康男さんと一緒に回ってました。

(注25)尾崎紀世彦(歌手 1943~2012年)いくつかのバンドを経て、70年ソロ・シンガーでデビュー。71年〈また逢う日まで〉〈さよならをもう一度〉〈雪が降る〉〈愛する人はひとり〉を連続ヒットさせ、日本人離れしたダイナミックな歌唱により、不動の人気を獲得。

——それ以外だと、外タレが来ると、バックのオーケストラやバンドに入って、やってましたよね。

いつもじゃないですけど、外タレの場合は割とテストがあるんです。たとえば、ペギー・リーはオーストラリアから入ってきたけど、麻薬でサックスだけ入れなかった。そうすると、必要な楽器が吹けるかどうかをテストされる。そのときは、アルト、テナー、クラリネット、バスクラ(ベース・クラリネット)フルート、アルト・フルート、それだけ吹けるひととか。それでテストがあるんです。

——昔は、向こうからシンガーが来ると、シャープス&フラッツが伴奏することがよくありました。

オーケストラはね。そういう大きな編成で来ないときはリズム・セクションだけ連れてきて。あと、フランク・シナトラ(vo)みたいにバド・シャンクがリーダーで来たりとか。そういうときに、テストを受けて入るんです。

——スタジオをやっていると、譜面にも強いから需要が多いでしょう。

いろいろな楽器を使いわけることができるから。

——それを何年くらいやっていたんですか?

平成になるまでやってました。昭和天皇が亡くなってから、1年くらい音楽の自粛が続いたでしょ。それからスタジオ仕事がなくなって。そのころからスタジオの形態が変わって、打ち込みの音楽が中心になったことも理由です。きちんとアレンジができるひともだんだん少なくなってきたし。

——話は尽きないですが、このインタヴューの中心は60年代までですから、ここまでにしたいと思います。今日はほんとうにありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。なんか懐かしい話ができて、楽しかったです。

取材・文/小川隆夫

2019-08-24 Interview with 清水万紀夫 @ 新宿「珈琲西武」