投稿日 : 2021.06.28 更新日 : 2025.12.23

「これまでのジャズ」と「これからのジャズ」─村井康司 インタビュー

クインシーは知っていた

──もうひとつ、当時のディスコブームもフュージョンに刺激を与えていたのかな、と思います。フュージョン作品の中にはディスコサウンドを意識した曲もかなりあって、DJ向けの12インチシングルも数多く作られていました。あと、さっきのスタジオ・ミュージシャンたちやジャズ奏者が、有名ディスコ曲のバックに起用されている例も結構あります。

村井 確かにそれもありますね。世界的に大ヒットしたヴァン・マッコイの「ハッスル」(1975)なんか、まさにスティーヴ・ガッドやエリック・ゲイル、リチャード・ティーといった、のちの「スタッフ」メンバーが演奏してますからね。

──『ブリージン』のヒットを語る上で、プロデューサーのトミー・リピューマの存在も大きいですよね。

村井 そうですね。リピューマはブルーサム・レーベルでフュージョンの走りみたいなアルバムをいろいろ作って、ワーナーに移って『ブリージン』をプロデュースしたわけですから。

そういう意味で言うと、フュージョンを語るときにクインシー・ジョーンズは意外と重要だな、と思いますね。60年代の終わりくらいに、いち早く当時のソウルミュージックを採用したり、エレクトリック楽器を使ったり、自分で歌ったりもする。彼はそれまでいわゆるポップミュージックのプロデュースを数多くやっていたから、売れるものとか流行るものに対するセンスがすごくはたらいていた。

──すでに『ウォーキング・イン・スペース』(69年)あたりから、たっぷりとフュージョン感ありますからね。

村井 当時のクインシーは自分のビッグバンドを率いてはいたけど、場合によってはビッグバンドでなくてもいい、4人でやってもいいんだ、なんなら曲ごとにメンバーを変えても構わない、そんなスタンス。それまで広い意味での “ジャズの世界”で、そんなことをやっていた人はほとんどいないですよね。要するに、彼は一体何をしたのかと言うと、人を集めてきた。もはや自分のアレンジメントにも執着せず「すごい奴を集めてくればいいんだよ、あとは任せる!」みたいな感じでね。

ハービー・ハンコックやチック・コリアはソリストとしてすごいから自分のソロを聴かせるスペースを絶対とるんだけど、クインシーはそういうタイプの人ではない。ソロなんかなくて全然いい。歌、サウンド、ビート。だからフュージョンって「クインシーがやったこと」が大っぴらになった、みたいな気もしてますどね。

パンクとフュージョンの相似

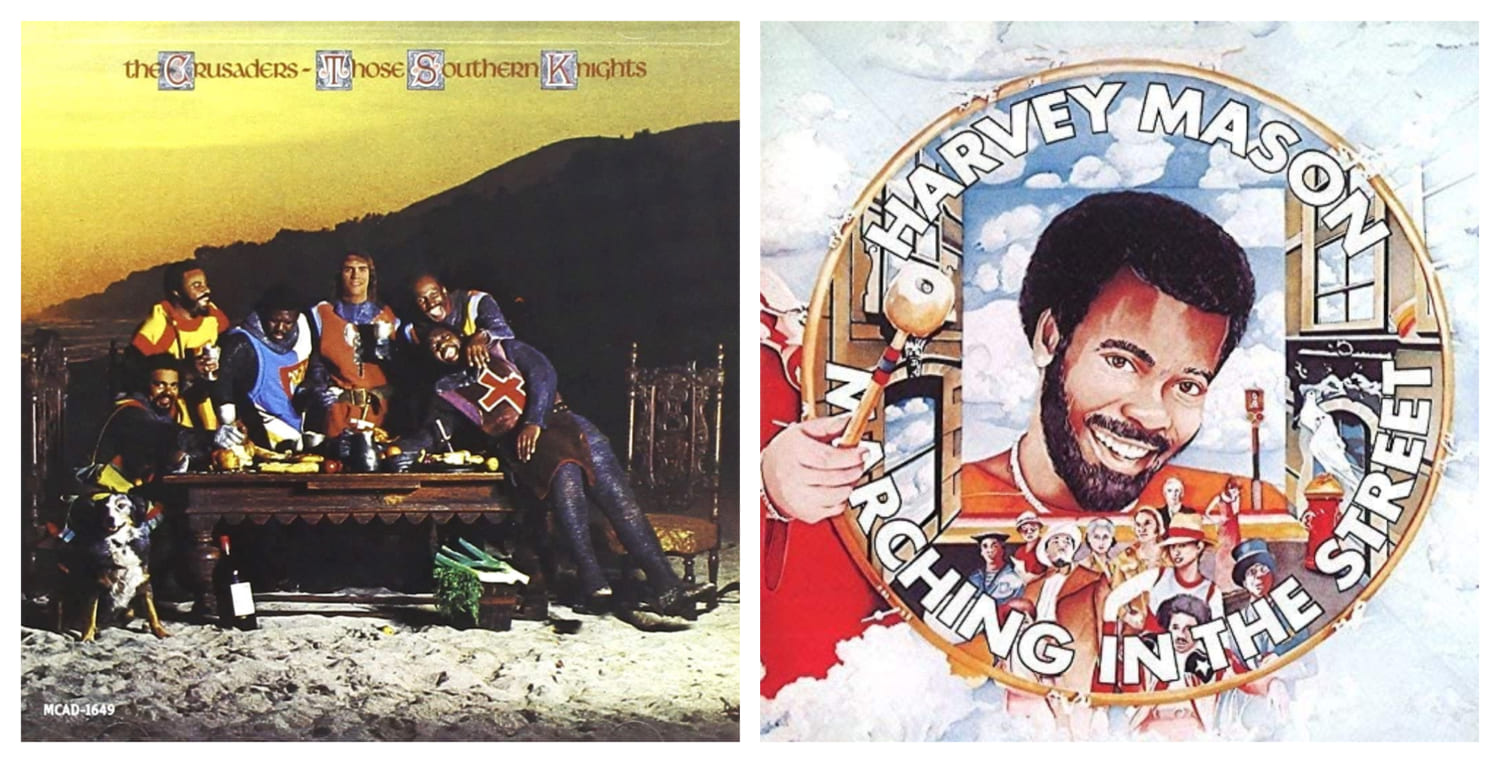

村井 1976年当時、僕は大学のジャズ研に入って、1年上の先輩にめちゃくちゃうまいドラマーがいたんです。在学中に一流バンドのドラマーになっちゃった人なんだけど、彼があるとき「村井はどんなのが好きなの?」って聞いてきた。僕は「最近、クルセイダーズいいと思いました」と答えたんです。すると「いいよね!」ってなって「ドラマーだと誰?」っていうから、ハーヴィー・メイソンって答えたら「おお、最高だよね!!」と。彼が言うには「ああいう音楽をダメだっていう人いるけど、そんな奴らの言うことは聞かないほうがいいよ」って(笑)。

──村井さんと同世代の “新しい意識のジャズ系プレイヤー” が登場し始めたんですね。

村井 ちなみに彼はその頃ハーヴィー・メイソンを研究していて、そっくりに叩けるようになっていましたよ。あとね、もうひとつ興味ぶかい現象があって。当時、僕らと同じ練習場所を分け合っていたロックバンドの人たちがいたんですよ。彼らはこの間までプログレとかやっていたのに、ある日突然、パンクをやり始めた。セックス・ピストルズを。

──あっ、同じ時期だ…。

村井 そうなんです。パンクとフュージョンって同じ時期に流行ったの。パンクは、それまであったロックへのアンチテーゼでもあり、フュージョンも同じく、それまであったジャズとは違うものへと向かった。

──その頃、ロックといえばハードロックとプログレが人気で、シンセサイザーを使ったり、ギターテクニックやレコーディング技術を駆使した、壮大な “作品づくり”に向かっていたわけですよね。その揺り戻しとして、粗野でシンプルで衝動的なパンクロックが登場する。奇しくもこれと同じタイミングで、モダンジャズに “中指を立てる” かのようにフュージョンが登場したわけですね。

村井 そう「(フュージョンの)このサウンドが面白いし、気持ちいいんだから、いいじゃん」という感じでね。

──サウンドは違えど、フュージョンとパンクは相似形なんですね。若者たちの“気分”が。同時期にそれぞれの音楽に反映された。さっき話に出たクインシーの「歌、サウンド、ビート」が、なぜかパンクともシンクロしていて面白いです。

村井 ただ、80年代に入るとフュージョンもマンネリ化していって、みんな似たような感じになっていった。ちょうど録音の手法にも変化が起きた時期で、さらにデジタルシンセサイザーも流行った。その影響も大きいんじゃないかな。キラキラ、ピカピカした音になっていきましたよね。それがスムースジャズとしてまた一つのジャンルを築くわけですけど、その辺りから、聴き手としての僕は「ちょっとなぁ…」ってなってきたのは確かですね。

キラキラ期に“古風な新人”登場

──当然ながら、マンネリ化したフュージョンに対する反動も起きますよね。

村井 それを象徴する人物がウイントン・マルサリスですよね。最初のアルバム『ウイントン・マルサリスの肖像』を出したのが81年だったかな。

──フュージョン全盛の時代に、アコースティックで古典的なジャズと向き合った作品。

村井 まあ、そんなに新しくはないな…と当時の僕は思いましたけど(笑)、今になって、ウィントンの影響は凄まじいものがあったな、と感じますね。その後に出てきたウィントンの弟子筋が活躍したことを考えると、それはそれで良かったんだ、と思えます。

──その一方で、80年代の後期にM-BASE(エム・ベース)と呼ばれる一派が登場します。決して大きなムーブメントとは言えませんが、当時それなりのインパクトはあった。

村井 個人的にはウィントンよりこっちの方が好きでしたよ。ファンク的なものと、非常に理知的かつアバンギャルドなものがうまく繋がっているような感じがあって。その中心人物であったスティーブ・コールマンの影響力も、今に至るまですごいものがありますね。そこはウィントン・マルサリスと同様、この二人の影響は今のジャズミュージシャンにも強いので、そういう意味ではきちんと繋がっているんだな、という印象です。

──確かに、80年代に登場した「ウィントンとM-BASE」も、現代のジャズを語る上で意外と重要かもしれませんね。

次ページ>>フュージョン以降のミクスチャー感覚