投稿日 : 2020.12.21

【ジョン・リー・フッカー】ロック・スターたちが崇めたブルース・レジェンド、その復活のステージ ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.27

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

ブルースの濃厚な匂いをまき散らしながら、ブルースの定型に縛られない独自のスタイルで多くのミュージシャンのリスペクトを集めたジョン・リー・フッカー。彼がモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演した1983年と90年のステージの記録が、この11月にアナログLP、デジタル・ダウンロード、映像配信の3形式でリリースされた。弾き語りこそが最良であると言われた彼の演奏だが、バンドを擁したこの2ステージでも彼の強烈な個性は際立っている。

ブルース、ジャズ両界のレジェンドの共演

怪優デニス・ホッパーが監督した1990年の映画『ホット・スポット』のサウンド・トラックは、ジョン・リー・フッカーとマイルス・デイヴィスというブルース、ジャズ両界のレジェンドの共演が話題を呼んだ異色作だった。

マイルス評論の第一人者である中山康樹氏は、「マイルスの作品史上、これほど大胆かつ恐いもの知らずの顔合わせが、かつてあっただろうか」と書いているが(『マイルスを聴け』)、この作品が本当に異色なのは、「大胆かつ恐いもの知らずの顔合わせ」なのにもかかわらず、それによるケミストリーがまったく生じていない点にある。ジョン・リー・フッカーはいつもの基本ワン・コードのギター・プレイと、ブルース業界で「モーン」と呼ばれる、要するにただ唸っているだけのボーカル・スタイルを貫き、マイルスは全編ミュート・プレイで、ファンならよく知る「晩年のマイルスの音」をマイペースに聴かせる。両者一歩も歩み寄らず、一切組みすることない横綱相撲。殴り合いがまったくなかったアントニオ猪木とモハメド・アリの伝説の異種格闘技戦のようなアルバム、とでも言えばいいだろうか。

それでもこの作品に尽きせぬ魅力があるのは、音楽における「自由」とは何か、ということがよくわかるアルバムだからである。マイルスはジャズのスタイルの破壊と革新を続けた自由な表現者であったが、ジョン・リーもまた、ブルースという音楽のルールに一切囚われることのない自由なブルースマンであった。ジャズ界、ブルース界のそれぞれにおいて最も自由だった大物同士のセッション。この作品はそんな貴重な記録でもあるのである。

ブルースの形式に囚われないブルースマン

ジャズにおけるブルースは音楽の「形式」を意味する言葉で、12小節、AAB形式、3コードを基本とし、5小節目と9小節目に大きなコード・チェンジがあり、最後はⅡ-Ⅴでターンアラウンドする、といった基礎的ルールに基づいて演奏されるのがすなわちブルースである。しかし、これはブルースのまさしく「形式的」かつ「不自由な」解釈と言うべきで、ブルース・ミュージシャンが決してそのような決まり切ったルールで演奏していないことは、ブルース・ファンなら誰でも知っている。

その「形式的ブルース」から最も自由なブルースマンがジョン・リー・フッカーだった。曲の大半はワン・コード。ときに出てくるコード・チェンジはまったく予想もしないところにあらわれるので、バンドのバック・メンバーはジョン・リーの左手をずっと見ていなければならなかったらしい。もとより、12小節を一単位とするルールに縛られることもなかった。彼に最も適したスタイルが弾き語りだったのはその自由さのゆえで、左足のストンプ音でビートをキープしながらギターとボーカルを自在に遊ばせるプレイはまさしく唯一無二だった。

音楽評論家の中村とうよう氏は、そのような自由さを「ブルースに巣くって来た非ブルースの遺伝子」という表現で説明している。「12小節AABの定型にだけ押し込められたくない自由への欲求みたいなものはブルースに常に内包され、それが40─50年代に殻を破って飛び出し、ポップなブルース、さらにはロックンロールへの動きへと発展したのではないか」(『ブラック・ミュージックの伝統~ブルース、ブギ&ビート篇』ライナーノーツ)。1948年というブルースの主流がバンド・スタイルに移っていた時期にデビューしたジョン・リー・フッカーは、声とギターと足踏みだけのミニマムなスタイルでブルースに内包されていた「自由への欲求」を表現してみせた野生児であった。

新作発表後の貫禄のステージ

最近リリースされた1983年と90年のモントルー・ジャズ・フェスティバルにおけるジョン・リー・フッカーのライブ音源は、いずれもバンド・スタイルで、ジョン・リーのやりたい放題のプレイよりも、バンドとしてのグルーヴを楽しむべき作品である。どちらのステージもいいが、どちらかひとつとなれば、『ホット・スポット』のサントラ録音2カ月後の90年のステージの方だろう。この前年、ジョン・リーは、サンタナ、ロス・ロボス、ロバート・クレイ、ボニー・レイットら、彼を敬愛するミュージシャンたちを招いて久しぶりの新作『ザ・ヒーラー』を発表していて、「ジョン・リー復活」の報でブルース界は大いに盛り上がっていた。その勢いを駆って臨んだのが90年のモントルーのステージである。

2ギターにサックスを加えた6人からなるバック・バンドを従えて、ときに女性コーラスを交え、「アイム・イン・ザ・ムード」「クローリン・キング・スネーク」「ブーム・ブーム」「ブギ・チレン」といった代表曲を連発し、アンコールでは最新作からの曲も披露する。ドスの利いたバリトン・ボイスと、フィンガー・ピッキングによるギター・プレイの貫禄は惚れ惚れするほどで、何より、デビュー時から彼が追求してきた「ダンス音楽としてのブルース」というスタイルを貫いているところが素晴らしい。

英国ロックへの圧倒的な影響力

ジョン・リーはしばしば「キング・オブ・ブギ」とか「ザ・ブギ・マン」と呼ばれてきた。ブギとは、ピアノ演奏の一スタイルを示す「ブギ・ウギ」のことで、辞書的には「左手で一小節8拍のリズムをとる演奏形式」などと説明されるが、これもまたスクエアな解釈と言うべきで、むしろ、「ビートを強調することでダンスに適したスタイルにしたブルース」と言った方がわかりやすい。シカゴの黒人居住地区におけるハウス・パーティで人々を躍らせるために生まれたのがブギ・ウギで、そのスタイルをフット・ストンプのビートとギターで表現したのがジョン・リーだった。

キース・リチャーズ、エリック・バードン、エリック・クラプトン、ヴァン・モリソンなど、英国ロック黎明期のミュージシャンの中にはジョン・リー・フッカーの熱烈なファンが多い。ピート・タウンゼンドはジョン・リーのギター・プレイの「間」からリズム・ギターの基礎を学び、T・レックスのマーク・ボランは「ブギ」をバンドのコンセプトに意識的に組み込んだ。「ブリティッシュ・ロックのゴッドファーザー」という称号があるとすれば、それを冠するに最もふさわしい一人がジョン・リーなのは間違いない。

モントルーのステージでは、主役がほとんど椅子に座ったままで淡々と演奏しているのに、会場はロック・コンサートのように盛り上がるという独特の現象が生じた。その様子は、音源と一緒にリリースされた映像版で確認することができる。ストリーミングなら400円程度でレンタルできるので、ぜひ見てほしい。自由に歌い、自由にプレイし、自由に生きた「キング・オブ・ブギ」の姿に圧倒されると思う。

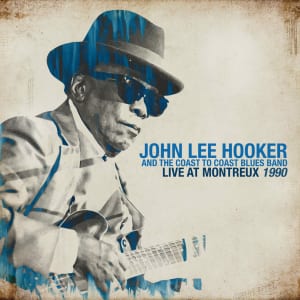

『ライヴ・アット・モントルー1990』(アナログLP/デジタル・ダウンロード/映像配信)

ジョン・リー・フッカー

■1.Mabel 2.I’m in the Mood 3.Crawling King Snake 4.Baby Lee 5.It Serves You Right to Suffer 6.Boom Boom 7.Boogie Chillen’ 8.The Healer 9.Boogie Chillen’ (reprise)

■John Lee Hooker(vo,g)ほか

■第23回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1990年7月11日