投稿日 : 2017.05.09 更新日 : 2026.01.30

【小川隆夫 インタビュー】“衝撃的著作を連発”のジャズ・ジャーナリストに訊く

ボサノヴァ・ギターの衝撃

──小川さんが最初に衝撃を受けた “ジャズ的なもの” って何でしたか?

中学二年の時でしたね。その頃、兄貴たちは高校生と大学生で、彼らの間でアイビールックが流行りだしたの。で、二人がそれっぽいシャツとかジャケットとか着てるわけ。

──VANとか。

そうそう。中学生のぼくとしては憧れるわけですよ。で、その夏、マドラスチェックのシャツを着たくてね、親にねだって銀座のテイジン・メンズショップに行ったんだ。1800円をもらってね。

で、シャツを買おうと店に入ったんだけど、店内で何とも言えない魅惑的な音楽が流れてるの。アコースティック・ギターなんだけど、これまで聴いたこともない旋律でね。僕はクラシックギターをやってたから、すごいシンパシーを感じて、思わず店の人に聞いたんだ。この音楽はなんですか? って。すると、レジの横に『ゲッツ/ジルベルト』のジャケが置かれていてね。

──これだよ、と。

すぐに店員に訊きましたよ。これはどこで売ってるんですか? って。すると「すぐそこのヤマハで買ってきたんだよ。まだあると思うよ」って言うから、すぐに銀座のヤマハに行って、シャツを買うはずのお金でレコードを買って、家で一生懸命コピーしたわけ。ボサノバなんか全然わかんないし、ジャズのコードもわかんないけど。

それからクラシックギターの先生のところへ行って、このレコードの、こういうギターをやりたい! って言ったら「これはクラシックじゃないからダメ」って(笑)。せめて押さえ方だけでも教えて欲しい、って頼んだら、先生が弾きながら譜面を書いてくれたんだよ。

──なるほど。コードではなく音符で。

クラシックギターって、譜面はあってもコードの概念がないからね。例えばドミソって言われればわかるけど、Cって言われてもわからない。そこから始まったわけです。

──『ゲッツ/ジルベルト』の “ゲッツ要素”ではなく、ジルベルト要素。つまりボサノヴァに惹かれたわけですね。

そのすぐあとに、別の作品で、ジャズマンとしてのスタン・ゲッツの魅力を知るんだけど、あのときはボサノヴァ・ギターに惹かれたんだよね。ちなみに、同じ時期(1965年頃)にベンチャーズのコピーバンドみたいなことも始めて、さらにその年にマイルスのステージを観るんですよ。

──マイルス・デイビスの初来日公演ですね。

そう、場所は新宿厚生年金会館。じつは、兄貴が行けなくなってチケットもらって行ったんだけど、そのときの僕はマイルスの名前も聞いたことあるかないかくらいの認識だったし、もちろん曲も知らないし、ジャズって音楽のことも知らないし。でもまあ、聴きに行って。

──どうでした?

何も感銘を受けなかった。というのも、席が後ろの方でね。米粒くらいにしか見えなかったんだ。ただ「突き刺さるような強烈な音がするなぁ」とは思った。

──その時に見た米粒大のマイルスが、いつしか等身大で目の前に現れるなんて、当時は想像もしなかったでしょう。

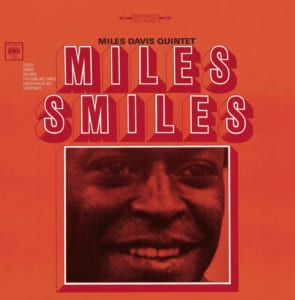

そうだね(笑)。ちなみにそのときはジャズのこと知らなかったけどね、66年くらいにはジャズ喫茶によく行くようになったし、自分でもレコード買ったりギター弾いたり、結構のめりこんできて。そんな時期に、NHKのジャズ番組で『マイルス・スマイルズ』が流れたのね。

──66年ということは、新譜として番組で紹介されたわけですね。

そう、新譜紹介のコーナーだった。それをすごくカッコイイと感じてね。そのとき初めてマイルスを意識した。以降はマイルスが最優先の人になって、アルバムが出たら必ず発売日に買いに行ってました。それまでは僕の中でビートルズが一番だったけど、優先順位はマイルスが上になった。

──60年代の後半になると、マイルスの演奏スタイルに大きな変化が現れますよね。その変化の様子をリアルタイムで体感しながら、何を思いました?

66年の段階ではまさしく最先端のモダンジャズをやってて、68年くらいから、ちょっとエレクトリックなサウンドが入ってきてね。69年にはロックやエレクトロ要素も入ってきて。その頃の僕は、自分の中では(プレイヤーとして)ジャズもやりたいけどロックもやり、他にもリズム&ブルースやソウルミュージックとか、いろんな音楽が頭の中にあったわけ。だから、あの頃のマイルスって、僕が思い描いてる音楽を最高にかっこいい形でやってた。そんな印象。

だから、大学時代にはスタンダードのジャズを演奏してたんだけど、同時にビッチェズ・ブリューっぽいこともやりたくて、エレクトリック・マイルス風のバンドもやってましたね。

──それって、現在、小川さんが率いるバンド Selim Slive Elementzに近い感じじゃないですか?

うん、ちなみにその時代でいちばん好きなアルバムは『ライヴ=イヴル』なんですよ。『ビッチェズ・ブリュー』の僕のイメージは陽なんだけど『ライヴ・イヴル』は陰。怪しくて危なくてヤバい音楽なの。その危なさが好きなんですよ。

マイルスって他のアルバムは割と明るいんだよね。気持ちを高揚させてくれる。ところが『ライヴ=イヴル』は僕の中で違うんですよ。あれは異色。サウンド的には似たようなもんなんだけど、まったくイメージが違う。そこは、ライブを見てると時々出るんだけど、あの危なさを自分なりにやりたくてバンドを作った。

僕の考えからいくと、マイルスが70年代半ばで辞めちゃったのは、もちろん体調もあったんだけど、ほとんど音楽的に進歩してないんだよ。それまでは2、3年でどんどん変わってきてるじゃない。でも『ビッチェズ・ブリュー』を出してからは75年までの6年間ほとんど変わってない。

──創意の面では、停滞期と言えるかもしれませんね。

そうかもね。創造力が低下したのか、変化しなくなっちゃったわけ。たぶんマイルス自身も音楽的に行き詰まってることを感じて、それもあって休止したと思うんだよね。それでカムバックしたら、前とは違う音楽になってたけど、それは僕にとって進化形ではなかった。進化形だったら万々歳だったんだけど、僕の思い描いてたものとは違った。だから僕が思い描いたものをやりたいわけ。本当はそこにマイルスが一緒に入ってほしい。それがSelim Slive Elementzというバンドなんですよ。

必要なのは “究極の気づかい”

──ところで、マイルスと初めて会ったのはいつですか?

インタビューしたのは85年。ちなみに、73年にも僕はマイルスに接近遭遇してるんです。

──それはどんな経緯で?

その年、マイルスのバンドが来日したんだけど、同じタイミングで歌手のアビー・リンカーンがレコーディングで来日してたの。で、そのレコーディングにマイルスのバンドのリズムセクションを使うっていう話を、パーカッションのエムトゥーメから聞いて。しかも「スタジオにマイルスが来るかもしれないからタカオも連れて行ってやる」って。

──そこでマイルスには会えたんですか?

本当に来たのよ、マイルスが。スタジオに入ってきて、ピアノ弾いたりしてるわけ。もちろん僕は遠目で見てるだけなんだけど、それが最初の接近。その後、本当の意味でマイルスと言葉を交わしたのは1985年。

──その経緯は、著書『マイルス・デイヴィスが語ったすべてのこと──マイルス・スピークス』に詳細が書かれていますね。あの本の中で、小川さんがマイルスにリハビリのアドバイスをする。そのとき小川さんは「自分はこのために医者になったのかもしれない…」と自問自答しますね。今日の話(医師になるまでの紆余曲折)を聞くと、あの自問自答がすごく面白く感じますよ。

じつは整形外科も適当な理由で選んだし、大学病院って大変だから僕みたいな遊びたい人間がいる場所じゃないし、嫌になっちゃったわけ。毎日こき使われてね、まるでブラック企業だから(笑)。それで留学っていう手で逃げちゃおうと思ってニューヨークに行ったの。マンハッタンにある大学に行きたくて、本当は整形外科が良かったんだけど、空きがなくてリハビリテーションなら受け入れるよって言うんで、そこに飛びついちゃった。

──それって、新宿の医大を選んだときと同じパターンですね(笑)。

基本的にはね、すべて流れに身を任せてるんですよ。ジャズの仕事もそうだし、人との出会いもね。誰かに頼んで無理して紹介してもらう必要はなくて、出会うべき人にはちゃんと出会うことになってる。

──ちなみに、気難しい猛獣のようなマイルスに、あそこまで接近できた要因は何だと思いますか?

なんだろう…。わからないけど、まずマイルスが嫌がることはしなかった。マイルスが何を考えてるのか、わからないけど、わからないなりに僕は一生懸命その場の空気を嗅ぎ取ることがうまくできたと思う。あと、話していて思ったのは、境遇が似てるな、ってこと。彼は歯医者の息子で、僕も医者の息子。家庭環境も似ていたし、ボクシングが好きっていう共通点もあった。

──小川さん、ボクシング好きなんですか?

親戚にボクサーがいたの。大川寛っていう。

──え!? 有名ボクサーじゃないですか!

本名は小川なんだけどね、フェザー級とライト級で日本王座を獲って、東洋チャンピオンにもなった。たしか日本で何番目かに試合数が多いの。110何戦やってる。引退後は明大前に大川ジムを作って。引退した当時、僕は中学生だったからそこのジムでボクシング習ってたの。

で、マイルスもボクシングのジムに行ってたって言うんで、2人でスパーリングしたこともあった。その時にちょっと心が通い合ったかなって。あと、マイルスはすごくシャイなの。僕もそうだから、ずけずけとは行かなかったのね。それがマイルスにとっては心地よかったのかもしれない。彼は質問されるのが嫌いだったからね。

──とは言っても、小川さんはマイルスに質問したいことが常にいっぱいあったわけでしょ?

もちろん。聞きたいことも言いたいこともたくさんあった。例えばマイルスが話をしてて、メンバーの名前を思い出せないことがある。僕は知ってるから言いたいんだけど、すぐ言っちゃうとダメなんだよね。で、結局思い出せないから話を飛ばすんだけど、次の話題になった時に、ちょっとひと呼吸おいて「さっきのあれ、〇〇じゃないですか?」って言う。すると「おお、そうだよ!」ってなる。

その場で言うと「なんだよ、こいつ」になるわけ。こっちも一生懸命思い出したんだなっていうふうに思わせるテクニックじゃないけど、その方が心地いいんだよね。

──究極の気づかいですね。

なんとなく無意識のうちにそういう言い方をしてるんだよね。マイルスはたぶん、僕が彼をよく知ってるのはわかってたと思う。だけど僕は自分から絶対言わないし、それが心地良かったのかもしれない。彼が話せば僕もうなずくし、たまにマイルスが訊くこともあるから、その時は答える。その距離感が大事。知ってるからって先走って何でもかんでも言っちゃうのはNG。

──つい、やりがちですよね。

マイルスに限ってはやっちゃいけない。